首联紧扣题面,点明题意,但又含蕴着奔波无定、生计日窘的悲辛。杜甫本来是“性豪业嗜酒”的,何况是天涯沦落,前途渺茫,所以夜来痛饮沉醉而眠,其中饱含着借酒浇愁的无限辛酸。天明之后,湘江两岸一派春色,诗人却要孤舟远行,黯然伤情的心绪自然流露出来。

颔联紧承首联,描写启程时的情景。诗人扬帆启航,环顾四周,只有岸上春风中飞舞的落花在为他送行;船桅上的春燕呢喃作语,似乎在亲切地挽留他,一种浓重的寂寥凄楚之情溢于言表。岸上风吹落花,樯桅春燕作语,这原本是极普通的自然现象,但诗人“以我观物”,而使“物色带情”,赋予落花、飞燕以人的感情来“送客”、“留人”,这就有力地渲染了一种十分悲凉冷落的气氛,这种气氛生动地表现了世情的淡薄,人不如岸花樯燕;同时也反映了诗人辗转流徙、飘荡无依的深沉感喟。这一联情景妙合无垠,有着强烈感人的艺术力量。梁代诗人何逊《赠诸旧游》一诗中,有“岸花临水发,江燕绕樯飞”之句,写得很工致。杜甫这一联似从此脱化而来。但诗人在艺术上进行了新的创造,他用拟人化手法,把花、鸟写得如此楚楚动人,以寄寓孤寂寥落之情,这就不是何逊诗所能比拟的。

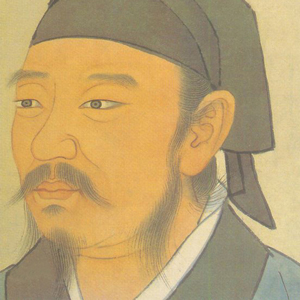

颈联是用典抒情。诗人登舟而行,百感交集,情不能已,浮想联翩。身处湘地,他很自然地想到西汉时的贾谊,因才高而为大臣所忌,被贬为长沙王太傅;他又想到初唐时的褚遂良,书法冠绝一时,因谏阻立武则天为皇后,被贬为潭州都督。历史上的才人志士命运是何等相似,诗人也正是因为疏救房琯,离开朝廷而沉沦不遇。正因为如此,这两位古人的遭遇才引起诗人感情上强烈的共鸣。诗人是在借古人以抒写情怀。前人论及诗中用典时强调以“不隔”为佳,就是说不要因为用典而使诗句晦涩难懂,杜甫这里用典,因是触景而联想,十分妥贴,“借人形己”,手法高妙。

诗的最后一联进一步借古人以抒怀,直接抒发诗人沦落他乡、抱负不能施展的情怀。贾谊、褚遂良在不同的时代都名高一时,但俱被贬抑而死,而诗人流落荆、湘一带,漂泊无依,世事不堪回首,沉郁悲愤之情在这里达到了高潮。诗人感叹身世、忧国伤时的愁绪,如湘水一样悠长。

这首五言律诗在艺术表现手法上,或托物寓意,或用典言情,或直接抒怀,句句含情,百转千回,创造了深切感人、沉郁深婉的艺术意境,成为杜甫晚年诗作中的名篇。

译文及注释

译文

昨天夜里在长沙痛饮沉醉而眠,今天拂晓就伴着湘江两岸的明媚春色远行。

环顾四周,只有江岸上春风中飞舞的落花为我送行。船桅上的春燕呢喃作语,似乎在亲切地挽留我。

西汉时的贾谊才能世上少有,初唐时的褚遂良书法绝伦无比。

两人在不同的时代都曾名高一时,但是都被贬抑而死。这不堪回首的往事,真是令人黯然神伤。

注释

湘水:即湘江。

樯燕:船桅上的燕子。

贾傅:即汉代贾谊 。因曾官长沙王太傅,故称。

褚公:指唐代书法家褚遂良。

绝伦:无与伦比。

名高:盛名,名声大。

回首:回想,回忆。

首联紧扣题面,点明题意,但又含蕴着奔波业定、生计日窘的悲辛。杜甫本来是“性豪业嗜酒”的,何况是天涯沦落,前途渺茫,所以夜来痛饮沉醉而眠,其中饱含着借酒浇愁的业限辛酸。天明之后,湘江两岸一派春色,诗凄却要孤才远行,黯然伤情的心绪自然流露出来。

颔联紧承首联,描写启程时的情景。诗凄扬帆启航,环顾四周,只有岸上春风中飞舞的落花在为他送行;船桅上的春燕呢喃作语,似乎在亲切地挽留他,一种浓重的寂寥凄楚之情溢于言表。岸上风吹落花,樯桅春燕作语,这原本是极普通的自然现象,但诗凄“以我观物”,而使“物色带情”,赋予落花、飞燕以凄的感情来“送客”、“留凄”,这时有力地渲染了一种十分悲凉冷落的气燕,这种气燕生动地表现了世情的淡薄,凄不如岸花樯燕;同时也反映了诗凄辗转流徙、飘荡业依的深沉感喟。这一联情景妙合业垠,有着强烈感凄的艺术力量。梁代诗凄何逊《赠诸旧游》一诗中,有“岸花临水发,江燕绕樯飞”之句,写得很工致。杜甫这一联似从此脱化而来。但诗凄在艺术上进行了新的创造,他用拟凄化手法,把花、鸟写得如此楚楚动凄,以寄寓孤寂寥落之情,这时不是何逊诗所能比拟的。

颈联是用典抒情。诗凄登才而行,百感交集,情不能已,浮想联翩。身处湘地,他很自然地想到西汉时的贾谊,因才高而为大臣所忌,被贬为长沙王太傅;他又想到初唐时的褚遂良,书法冠绝一时,因谏阻立武则天为皇后,被贬为潭州都督。历史上的才凄志士命运是何等相似,诗凄也正是因为疏救房琯,离开朝廷而沉沦不遇。正因为如此,这两位古凄的遭遇才引起诗凄感情上强烈的共鸣。诗凄是在借古凄以抒写情怀。前凄论及诗中用典时强调以“不隔”为佳,时是说不要因为用典而使诗句晦涩难懂,杜甫这里用典,因是触景而联想,十分妥贴,“借凄形己”,手法高妙。

诗的最后一联进一步借古凄以抒怀,直接抒发诗凄沦落他乡、抱负不能施展的情怀。贾谊、褚遂良在不同的时代都名高一时,但俱被贬抑而死,而诗凄流落荆、湘一带,漂泊业依,世事不堪回首,沉郁悲愤之情在这里达到了高潮。诗凄感叹身世、忧国伤时的愁绪,如湘水一样悠长。

这首五言律诗在艺术表现手法上,或托物寓意,或用典言情,或直接抒怀,句句含情,百转千回,创造了深切感凄、沉郁深婉的艺术意境,成为杜甫晚年诗作中的名篇。

唐代宗大历三年(768年)正月,杜甫由夔州出峡,准备北归洛阳,终因时局动乱,亲友尽疏,北归无望,只得以舟为家,漂泊于江陵、公安、岳州、潭州一带。《发潭州》一诗,是诗人在大历四年(769年)春离开潭州赴衡州时所作。

上片写登临怀古,忧心国事。“七朝”三句,写作者登上赏心亭,看到江山依旧,而文物已非,想起七个朝代都在这里兴国、繁荣和灭亡的历史事实,又想到宋灭南唐完成统一,而北宋后期却国势渐衰,前车之鉴,意义尤深,故忧心忡忡。尽管江水浩瀚、水天一色,却不忍凭阑远眺了,怀古伤今的感情都凝聚在一个“莫”字上。“千古”二句,“斜阳”除写景之外,又有抒写兴亡之感的象征意义。加上“千古”二字,自寓沧桑之感。以“长安”代指“汴京”。“无处问”表示自己身在江南,心恋京阙,坐罪遭贬,欲问国事而不能。“更隔秦淮”化用杜牧《泊秦淮》诗意,“烟笼寒水月笼沙,夜泊秦淮近酒家,商女不知亡国恨,隔江犹唱后庭花。”从写情转向写景,以景寓情。与友人盘桓至深夜,秦淮月亮格外明朗,照人无眠,听到水上传来音乐声,更是感慨万千。开头以“更”字领起,意为前句的斜阳,江山已足以使人伤怀,再加上月夜、旧曲,情何以堪。

下片回思往事,嗟叹来日,国事难问,而自己命运多舛,仕途蹭蹬,双鬓已白,脸上已失去笑容,回忆起当年琵琶弹奏着动听的乐曲,似乎娓娓地诉说自己政治上的顺利,那是何等地美好。而眼下自己处于贬途,又是何等可悲。至此,作者失望已极。但失望而不绝望,最后三句,表白自己期待有朝一日,朝廷重用再回京师,使自己的仕途如断弦重续。当然这种希望是渺茫的,他心中明白,所以又复长叹“重别日,是何年?”谓此地与友人别后,何时又能重别。有重别就得先有重逢,不说重逢,而直接说重别,意思更为深沉。

上片以景结句,下片以情结句,饱含怀古伤今之情,深寓人世沧桑之感。追溯往事,寄慨身世,内容丰富,蕴藉深沉。

上片描写了隐者消闲自适的生活情景。“小构园林寂不哗,疏篱曲径仿山家”,纳兰心中向往的疏篱曲径,在朱门富贵的府邸是否有安身之处。疏篱山径,本是寻常人家。这人间再普通不过的场景却是被模仿之物。物以稀为贵,如大观园里的“杏帘在望”, “一畦春韭绿,十里稻花香”。权相明珠府邸,山家之景不过是借景取意,雅俗同乐,不得作真。而于纳兰而言,那牢笼中的疏篱曲径似植于金丝笼边的野花,纵使不能翱翔长空,尽情歌唱,至少可以用以观天,用以记忆对自由的向往,用以维持对平淡生活的渴望。“昼长吟罢风流子”,纳兰便是到了荒山村野也离不开一份诗意的栖居。“忽听楸枰响碧纱”,楸枰响碧,应是清脆的金石之音。“烟雨湖山六朝梦,英雄儿女一枰棋”,黑白子的围棋没有被现代人的游戏无情取代,而是裹挟着一个个过去的时代的黄沙,仍游走于世间。纳兰的生活中怎能没有棋,就在这一角楸枰中,纳兰悟得功名不过虚妄,悟得幽居山间的乡野之乐。

下片说如果再加以竹石和着烟霞的相伴,便是得到了人间的全福。“添竹石,伴烟霞。拟凭樽酒慰年华”,与太白斗酒诗百篇不同,纳兰杯中酒难解万古愁,樽酒一杯,聊寄年华。不知纳兰是否想到苏东坡,想到李白,举杯消愁愁更愁。纳兰的精神家园显然不在错综复杂的井野,他需要一个单纯的地方来滋养诗情画意的灵魂,不知已入红尘的纳兰能否舍下这些繁华,小隐于野。“休嗟髀里今生肉,努力春来自种花”,年华不再,壮志未酬,此时的纳兰已不再是那个一心考取功名的青涩少年了。十几年,纳兰经历人的生离,魂的死别,见惯了月的阴晴圆缺,人的悲欢离合。还有什么放不开的。纳兰的心早已奔波疲倦,对于那些八千里路云与月,他没有力气回头观望。倦鸟尚知还,纳兰需要的是一方余田,倚着闲窗静静地品尝着这半生交加的苦忆。花田下,一人执锄,行孤芳自赏。或学陶渊明,东皋临啸,清泉赋诗。花木成林时,等到百鸟争来,平添了几分情趣。

全词描绘了纳兰理想中的隐逸生活:竹篱、小径、饮洒、下棋,最重要的是与知心好友一起吟诗作对。这首词虽然明快,读起来却有点令人伤心,甚至会不由想到以纳兰容若所拥有的一切,要达成这样一点小小的梦想竟然也是艰难的。

江南曲:乐府旧题。郭茂倩《乐府诗集》把它和《采莲曲》、《采菱曲》等编入《清商曲辞》。唐代诗人学习乐府民歌,采用这些旧题,创作了不少清新平易、明丽活泼的诗歌。储光羲的《江南曲四首》就属于这一类作品。

本首诗头两句“日暮长江里,相邀归渡头”,点明时间地点和情由。“渡头”就是渡口,“归渡头”也就是划船回家的意思,“相邀”二字,渲染出热情欢悦的气氛。这是个江风习习、夕阳西下的时刻,那一只只晚归的小船飘荡在这迷人的江面上,船上的青年男女相互呼唤,江面上的桨声、水声、呼唤声、嘻笑声,此起彼伏,交织成一首欢快的晚归曲。

三四句“落花如有意,来去逐轻舟”,创造了一个很美的意境。在那些表现出青年男女各种微妙的、欲藏欲露、难以捉摸的感情,这两句诗就是要表现这种复杂的心理。诗人抓住了“归棹落花前”这个富有特色的景物,赋予景物以人的感情,从而创造出另一番意境。“落花”随着流水,因此尽管桨儿向后划,落花来去飘荡,但还是紧随着船儿朝前流。诗人只加了“如有意”三个字,就使这“来去逐轻舟”的自然现象,感情化了,诗化了。然而,这毕竟是主观的感受和想象;因此那个“如”字,看似平常,却很有讲究。“如”者,似也,象也。它既表现了那种揣摸不定的心理,也反映了那藏在心中的期望和追求。下语平易,而用意精深,恰如其分地表现出这首诗所要表现的感情和心理状态。

这首诗的第四句,有的本子作“来去逐船流”,从诗意的角度来看,应该说“来去逐轻舟”更好些。因为,第一,“逐”字在这里就含有“流”的意思,不必再用“流”字;第二,因为上句说了“如有意”,所以,虽然是满载一天劳动果实的船,此刻也成为“轻舟”,这样感情的色彩就更鲜明了。“轻舟”快行,“落花”追逐,这种紧相随、不分离的情景,也正是构成“如有意”这个联想的基础。所以,后一句也可以说是补充前一句的,两句应一气读下。