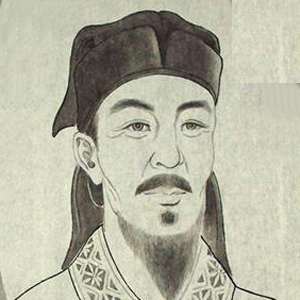

李煜热爱书法艺术,不仅有一定的成就,而且素养深厚,鉴赏能力颇高。这篇就王羲之书法而作的评述,就受到后人的认肯与称引。如南宋桑世昌的《兰亭考》、明代张丑《清河书画舫》等均有收录。《全唐文》卷一二八所收此文,止于“无蕴藉态度”,缺少以下35字,遂不能明其写作时间与缘由。此据《兰亭考》卷五所载而录。王羲之是东晋著名的书法家。到唐代,太宗李世民尤好其字,四处搜访,煞费心思,重金收购,不惜代价。在房玄龄主持修撰的《晋书》中,他亲自为王羲之的传记写“传论”,说是“详察古今,研精篆素,尽善尽美,其惟王逸少乎”!“心慕手追,此人而已”。王羲之至唐代而名声极盛,被尊为“书圣”,就与李世民的推崇不无关系。据说李世民最爱《兰亭集序》,生前日日摩挲,死时又携入地下,致使《兰亭集序》的真迹后人不见,传讲纷纭,成为中国书法史上的一大公案。好在李世民生前因珍爱《兰亭集序》而曾经刻石立碑,制成拓本以赐亲近,当时书法名家如虞世南、欧阳询、褚遂良等也多有摹写,于是而有刻本与摹本传于后世。虽然不及真迹,到底也可一窥神貌。李煜的这篇书评就见于太宗赐予弟弟韩王李元嘉的拓本《兰亭集序》上的题跋。

李煜对王羲之的推尊,完全承袭了李世民的看法,不仅是古今无以超越的唯此一人,而且视之为诸家书法艺术的渊源。他历数唐代著名书法家的优劣,以为优皆出于王羲之,而劣处只是不及耳。这里所列举的“韵”“力”“意”“清”“筋”“骨”“肉”“气”“法”九字,都是就书迹的整体风貌而论,加以对比,有力地支持了开篇即言的“各得右军之一体”的观点。最后举出的王献之具有总结性,说他虽然总有诸人之长而无其短,却心情不及其父的平和,态度不及其父的雍容,风仪不及其父的清雅,涵养不及其父之深厚,反映在书法上就是“失于惊急”。因此,李煜虽然没有具体地评说王羲之的书法,而王羲之书法之“尽善尽美”,王羲之书法之不可企及,也就不言而喻了。

李煜的评论,关注其精神,而不在意其点画,重神而轻形,这正是中国艺术评论的特点。书法如此,诗词如此,绘画也是如此。这种评论方法因为过于感性,又过于抽象,有时不容易描绘其意见。但是,如果我们能够细心地揣摩,细心地观察,慢慢地体会,也能通过这样的启示而获得一种整体的感观,而得其风神韵味。虽然难以言传,却别有一种意会。

柳恽以《江南曲》“汀洲采白苹,日落江南春”之句闻名后世。他的这首同赋闺怨的少年成名作《捣衣诗》中“亭皋木叶下,陇首秋云飞”一联,也是不可多得的佳句。古人在裁制寒衣前,要将纨素一类衣料放在砧石上,用木杵捶捣,使其平整柔软。捣衣的劳动,最易触发思妇怀远的感情,因此捣衣诗往往就是闺怨诗的异名。六朝这类诗甚多,谢惠连的《捣衣诗》就曾受到钟嵘的称赞,其中有句云:“檐高砧响发,楹长杵声哀。微芳起两袖,轻汗染双题(额)。”可见古代捣衣的具体情景。

捣衣往往为了裁缝寄远。因此诗一开头便从感叹行人淹留不归写起:“行役滞风波,游人淹不归。”古代交通不便,南方水网地区,风波之险常是游子滞留不归的一个重要原因。女主人公想象丈夫久久不归的原因是由于风波之阻,正反映出特定的地域色彩。两句中一“滞”一“淹”,透出游子外出时间之久与思妇长期盼归之切,而前者重在表现客观条件所造成的阻碍,后者重在表达思妇内心的感受,在相似中有不同的侧重点。

三四两句写深秋景色。上句是思妇捣衣时眼中所见之景。亭皋,水边平地,暗切思妇所在的江南。“木叶下”化用《楚辞·九歌·湘夫人》“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下”意境,暗透思妇在秋风起而木叶下的季节盼望游人归来而“目眇眇兮愁予”的情景。下句是思妇心中所想之景。陇首,即陇头,系游人滞留之地。陇首或陇头的意象,在南北朝诗赋中常与游子的飘荡相联系,此处即泛指北方边塞之地。思妇由眼前“亭皋木叶下”的深秋景象,联想起丈夫所在的陇首一带,此刻也是秋云飘飞的时节了,想象中含有无限思念与体贴。“秋云飞”的意象,不但明点秋令,而且象征着游子的飘荡不定(浮云常被用作游子的象喻)。这一片飘荡无依的“秋云”,什么时候才能回到自己的故乡呢?两句一南一北,一女方一男方广,一实景一悬想,不但对仗工整,形象鲜明,而且由于意象富于蕴涵,能引发多方面的联想。表面上看,似单纯写景,而思妇悲秋叹逝、怀念远人的感情即寓其中,意绪虽略带悲凉,而意境疏朗阔远。《粱书》本传说:“恽少工篇什,为诗云:‘亭皋木叶下,陇首秋云飞’,王元长(融)见而嗟赏。”可见它在当时就被视为警语佳句。

五六句由第四句的驰神远想收归眼前近景:“寒皋夕鸟集,思牖草虫悲。”在呈现出深秋萧瑟凄寒景象的皋圃中,晚归的鸟儿聚集栖宿;思妇的窗户下,唧唧的秋虫在断续悲鸣。“寒”点秋令,也传出思妇凄寒的心态;夕鸟之集,反衬游人不归;草虫悲,正透出思妇内心的悲伤。所见所闻,无不触绪增悲。

最后两句是思妇的内心独白:眼下已是木叶纷飞的深秋,等到裁就寒衣,寄到远在千里之外的陇首塞北,那里已是春回大地,应当穿上春装了,哪里能及时见到我寄去的御寒的冬衣呢?这一设想,不仅显示了南北两地的遥隔,而且透露出思妇对远人的体贴与关切,将捣衣的行动所包含的深情蜜意进一步表现出来了。

诗题为“捣衣”,但跟前面所引的谢惠连的《捣衣诗》具体描绘捣衣劳动的写法不同,除结尾处略点寄衣之事外,其它六句几乎不涉捣衣本题,表面上看似有些离题。实则首联揭出游人之淹滞远方,为捣衣之由,中间两联写景,为捣衣时所见所想,仍处处关合题目。只是此篇旨在抒写捣衣的女子对远人的思念、体贴,对捣衣劳动本身则不作正面描写。这种构思,使诗的意境更为空灵,也更富抒情色彩。

这首《吊岳王墓》作于何年已不可考,但可以说是诗人亲临栖霞岭岳飞墓,有感而作。

首联“大树无枝向北风,十年遗恨泣英雄”。第一句是写景,岳飞惨死于奸佞之手,墓边的大树为其所感,树枝随风摇曳,纷纷奋然指向南方。这是全诗中唯一写到诗人所见的岳飞墓的,尽管只此一句,却是极传神之处。关于树枝南指,读者应以审美的目光借助想象去观照这一非现实却超越了现实的艺术境界。这一境界是感动人心的,它寄托了诗人强烈的爱憎之情。接下去“十年遗恨泣英雄”更是慷慨悲凉之笔。高启于岳飞墓前,望着树枝南指的大树,想起了令人痛心的往事,于是无限悲愤,见于笔端。

第三、四句“班师诏已来三殿,射虏书犹说两宫”,从文字上看,意思是说朝廷已经岳飞下了班师的命令,而韩世忠仍然投书斥军,表达其恢复之决心。诗人在这里是以前一句写投降者的卖国苟安,后一句写抗敌都始终以恢复为己任,两者形成了强烈的对比,可以说这一联是对南宋政治的高度概括。

第五、六句“每忆上方谁请剑,空嗟高庙自藏弓”,这里用了两个典故,一个是正直敢谏的朱云,另一个是被诬灭族的英雄韩信。在这一联中;诗人由岳飞被害想到朱云请上方宝剑铲除佞臣,想到汉高祖忘恩负义诬陷谋杀忠臣。“每忆”两字,表露了对忠臣被杀的无限遗恨以及对这一事件的关心和哀叹,而“空嗟”两字,则表达了对杀害岳飞的高宗的愤慨。这一联诗人的想象纵横驰骋,字里行间流露出对这一历史事件的悲哀和感伤。

末联“栖霞岭上今回首,不见诸陵白露中”。诗人在岳飞墓前回首北望,只有茫茫白露,不见远方宋代诸帝王的陵墓。这两句看上去极白,但却写得空灵婉曲,含而不露。既然“回首”又“不见诸陵”,那么要把不见之物——诸墓陵——写出来的原因就是诗人于栖霞岭上凭吊岳飞墓时,自然联想到了它——诸陵——这里像征着宋代王朝。昔日的宋王朝一去不在,诗人到此只是哀悼那时惨死的英杰,而对那个朝代,那个朝代的君王则毫无怀念。这一联是全诗的诗眼,更加强烈地表达了诗人对于岳飞的怀念之情和对南宋王朝杀害岳飞的痛恨。诗人伫立于岳飞墓前,眼前是茫茫白露,这姜迷清冷的意境更增强了此诗悲哀感伤的色彩。

这是一首唱和之作。原诗题意不过是在淮河上航行遇到了顺风,和作好在能另辟新境,立意高远。

首二句意境阔大,感情奔放,“浩荡”写水势盛大,“清淮”写水色澄碧,“天共流”写水天相接,因天色清明,故水天一色,舟中人视之,如水天共流。在这个雄浑的背景上,一一叶扁舟正乘长风破万里浪,驰向远方的故乡。诗人按照唱和诗的习惯,非常巧妙地以“浩荡清淮”和“风送归舟”点了题,同时抒发了顺风乘舟的快感和豪放轩昂的胸怀。

后两句描写浪漫的想象。诗人发愁,因为晚上船不得不停泊在狭窄而吵闹的小港口。结尾笔锋一转,顿生豪情。但愿乘长风万里,破白浪滔滔,驰入无边无际的茫茫大海,只有在这浩渺辽阔的天地中,诗人才能获得真正的自由自在。全诗现实的描绘和浪漫的想象紧密结合,相辅相成,感情层层推进,一泻千里,表层流露的是乘风破浪之快意,而深层表达的则是诗人豪迈壮阔的情怀。迹其生平,诗人数次上书朝廷,于朝政无所回避,疾愤群小,屡为佞人所冤陷,其“愤懑之气,不能自平”,故有“吹入沧溟始自由”之想,意即冲破一切人为羁绊,求得个性充分自由的发展。诗人就是这样借江流天地、长风万里、沧溟浩渺来抒写自己豪迈不羁,壮志凌云的自由之情。综上所析,宦海浮沉,人生苦短,诗人不管是贬官降职,流放他乡,还是为人构陷,壮志未酬,不管是路遇不平,前途凶险,还是思有郁结,心灵不展,他们都能够在观照自然,神游天地的审美愉悦中解除痛苦,超越自我。是天地山川赋予他们包容万象的博大胸怀,是江河湖海赋予他们生生不息的生命活力,是自然造化赋予他们自由奔放的生命激情。

二、四句明显具有寄托和象征意义。苏舜钦政治上倾向于范仲淹为首的改革派,多次上书言政,反遭保守派诬陷,而时发其愤闷于歌诗。这首诗在痛快淋漓地描述顺风乘舟情景的同时,一吐胸中的不平之气,表达了对保守派群小的蔑视和对高远理想的追求,显露出诗人高洁的人格和兀傲不群的个性。

显而易见,这首词以剖析短暂人生为由,借此抒发放荡不羁,愤世嫉俗,以酒消愁的心情。

王观,字通叟,宗仁宗景祐二年(1035)生于如皋,卒于宋哲宗元符三年(1100)。16岁时跋涉千里赴开封国子监拜胡瑗为师。22岁时考中进士,官至翰林学士,大理寺丞。在内朝起草诏旨,并从事诗词创作。王观落笔成章,词名最著的秦观称赞王观“高才力学,无与比者。”王观所作词赋,清新典雅,可与柳永、黄庭坚相媲美。曾因进赋《扬州赋》获赐“绯衣银章”。后因奉诏作《清平乐》惹恼太后,王观触霉头了,“翌日罢职”,贬为江都知县。《红芍药》这首词无疑是在遭贬谪自号“逐客”后所作的。

无独有偶。王观《红芍药》这首词的基调恰恰与范仲淹所写的《剔银灯·与欧阳公席上分题》一词大同小异。范仲淹的这首词是这样写的:

“昨夜因看蜀志,笑曹操孙权刘备。用尽机关,徒劳心力,只得三分天地。屈指细寻思,争如共,刘伶一醉?

人世都无百岁。少痴騃、老成尪悴。只有中间,些子少年,忍把浮名牵系!一品与千金,问白发,如何回避?”

读王观的《红芍药》一词,深感王观受范仲淹《剔银灯》一词的影响,而王观、范仲淹的两首词所共同表达的思想感情又与《古诗十九首》中“人生寄一世,奄忽若飚尘”(《之四·〈今日良宴会〉》),“为乐当及时,何能待未兹”(《之十五·〈生年不满百〉》)、“浩浩阴阳移,年命如朝露”、“不如饮美酒,被服纨与素”(《之十三·〈驱车上东门〉》)的意境何其相似!笔者偶读《元曲》中阿里西瑛所著《凉亭乐·叹世》和陈草庵所著《山坡羊·叹世》两首词曲,前者词中云:“你试看凌烟阁上,功名不在我。则不如对酒当歌,对酒当歌且快活。无忧愁,安乐窝。”后者词中写“路遥遥,水迢迢,功名尽在长安道,今日少年明日老。山,依旧好;人,憔悴了!”这两首意味深长,发人深思的佳作,也可以算是感叹人生苦短,摒弃浮名,及时行乐思想的历史延续吧!

范仲淹词中的“屈指细寻思,争如共、刘伶一醉?”也好,王观词中的“沉醉且沉醉,人生似、露垂芳草”也罢,还有刘伶的“惟酒是务,焉知其惟酒是务,焉知其馀”、苏东坡的“人生如梦,一樽还酹江月”等等,等等,他们所抒发(亦可谓之泄发)的真实思想感情与其时的亲身遭遇、心态,或对客观事物的认知是密不可分的。对此,笔者以为,由此而论王观的《红芍药》这首词消极而不可取,是值得商榷的。

在《剔银灯》词中,范仲淹将人的一生分成少年、中年和老年三个阶段。在《红芍药》一词中,王观将古稀之年作了具体的剖析:十年孩童期、十年昏老期,那中间的五十年又被睡眠(应包含病闲)占去了一半。在封建社会,人的平均寿命仅有三十岁左右(唐代为28岁),范仲淹66岁逝世,王观65岁病故,他二人在北宋时期皆为高寿。故而范仲淹在词中写下:“人世都无百岁”,王观在词中断言:“人生百岁,七十稀少。”范仲淹和王观这二位名贤所言,皆合乎历史事实。确实如此,翻遍史书,追溯千年之前,华夏能有几位百岁寿翁!