文章的第一段概括交代柳敬亭说书技艺的精湛和在人民群众中的深远影响,第二段介绍柳敬亭走上说书道路的经过,以及演技提高的过程;第三段写柳敬亭为左良玉所赏识,倾动朝野;第四段写明亡后柳敬亭重操旧业,其说书技艺已达到炉火纯青的境界。

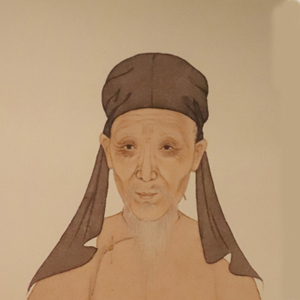

按理说,说书艺术家的音容笑貌是最生动,也最引人注目的。但文章一开始没有一言一语着眼于刻画柳敬亭的音容笑貌,而是把柳敬亭放在宋明以来演史小说盛行不衰的广阔背景上,作宏观的考察。作者指出,两宋时说历史演义和小说者,见之于《东京梦华录》《武林旧事》著录的就有数十人。此后数百年间,却寥寥无闻,“乃近年共称柳敬亭之说书”。以考信的笔法,确切的事实,突出了柳敬亭在古代说书艺术史上的地位和贡献。

在漫长的封建社会里,一个地位低微的说书艺人要走向社会已属不易,更何况是得到公众的肯定而名噪一时了。黄宗羲对柳敬亭的坎坷经历和曲折奋斗,只是一笔带过,说他年十五,就犯法当死,因而变姓柳,到盱眙市中为人说书,“已能倾动其市人”。语调平实,不事渲染。而吴传则说:“久之,渡江,休大柳下,生攀条泫然。已抚其树,顾同行数十人曰:‘噫!吾今氏柳矣。’这就把柳敬亭的改姓传奇化了。也许,吴所写的传中有关这类描写,在黄宗羲看来,正是所谓“有失轻重”之处。其实,不过是黄、吴写传的主导思想不同罢了:一则重平实,一则重描写而已。

柳敬亭从家乡泰州流浪到盱眙市中,为人说书,已能使听众动容,说明他在说书技艺方面有着极好的禀赋。但在柳敬亭的成才道路上,儒生莫后光的指点,似乎有着更为关键的作用。莫后光关于“说书虽小技”一番话看似平常,含义则极其丰富。“句性情,习方俗”,可以说已经是说书艺术的高标准要求了,而“如优孟摇头而歌”,则更是说书艺术的典范。柳敬亭虚心接受名师教诲,为了追求说书艺术的更高境界,开始了艰苦的探索和攀登。“凝神定气,简练揣摩”八个字,正是他悉心研求说书艺术,刻苦磨练说书技巧的真实写照。接着,黄宗羲又用对话的形式,把柳敬亭这种刻苦钻研精神分作三个阶段,三种境界,加以具体的描述。“期月”,“能使人欢咍嗢噱矣”,这是第一个阶段;“又期月”,“能使人慷慨涕泣矣”,这是第二个阶段;“又期月”,“子言未发而哀乐具乎其前,使人之性情不能自主”,这是第三个阶段。层层递进,步步深入,既写出莫后光循循善诱的有方教导,又写出了柳敬亭锐意奋进的精神和艺术上精益求精、不断攀登的态度。连莫后光也不得不赞叹说:“进乎技矣。”自此之后,柳敬亭在扬州、杭州、南京等地献艺,无不得心应手,游刃有余,以至于“名达于缙绅间”。市井内外,朝野上下,无不为他说书艺术所达到的神化境界折服倾倒。

关于柳敬亭“参宁南军事”,吴伟业连举六七件事,着重说明柳敬亭“平视卿相”的“侠骨”和他善于排难解纷的高士行为,而黄宗羲则重点记载两件事:一写那些幕府儒生“设意修词,援古证今”,煞费苦心所拟就的文檄,都使左良玉“不悦”;而柳敬亭“耳剽口熟,从委巷活套中来”的言辞,却无不与左良玉“意合”。即使是写柳敬亭的军事才干,也仍然不离开说书艺人的当行本色。二写柳敬亭奉命至金陵,朝廷官吏从上到下,无不“使之南面上坐,称柳将军”。对于这种异乎寻常的礼遇和令人羡慕的显赫地位,柳敬亭仍然抱着一种冷眼旁观的态度,处之泰然,毫不心动。这里,既反映出一个历经坎坷的说书艺人是怎样的玩世不恭,也透露出他敝屣功名利禄的态度。妙在文章处处要使人忘却柳敬亭是个说书艺人,正面描述如“军中亦不敢以说书目敬亭”,侧面烘托如同行们的道旁私语:“此故吾侪同说书者也,今富贵若此!”而客观效果则处处使人感到他依然是个说书艺人。

正因为柳敬亭有处变而不惊的人生态度,所以,一旦明亡,左良玉病死,他丧失其资略尽”,也能“复上街头理其故业”而安之若素。作者尤其强调的是军中的生活经历,举凡“豪猾大侠、杀人亡命、流离遇合、破家失国之事,无不身亲见之”。一切包括国家兴亡,朝代更迭在内的风云际会,都极大地丰富了他的生活阅历。如果说这一切是他攀登说书艺术高峰的思想基础和生活基础,那么“五方土音,乡俗好尚,习见习闻”,则又进一步增强了他的表演艺术手段。而“亡国之恨顿生,檀板之声无色”,则是对柳敬亭说书的思想和艺术所作的高度赞誉,也是柳敬亭能够赢得生前身后名的最根本原因。而从文章写作来看,这两句正是全篇的点睛之笔,倾注了作者对忠臣义士无限仰慕的思想感情。

本文的叙述既以时间先后为顺序,又照顾到柳敬亭一生的行踪。对于柳敬亭说书技艺的描写,生动具体,绘声绘色。全文结构谨严,条理井然,取材精当,有详有略。语言简洁精炼,文字干净利落。

由于柳敬亭的精湛技艺,明清笔记中为他立传的,还有周容《杂忆七传·柳敬亭》。至于记载他的人品、技艺的那就更多了,较著名的有张岱《陶庵梦忆·柳敬亭说书》、钱谦益《牧斋有学集·书柳敬亭册子》、余怀《板桥杂记·轶事》、夏荃《退庵笔记·柳敬亭》等。在所有这些传记材料中,黄宗羲改写的这篇《柳敬亭传》,取材精当,详略得宜,主旨明确,可谓落笔不群,出手不凡,应当说是写得最成功的一篇。

上片感叹世路艰险,聚散匆匆,劝友人且尽今日之欢。与友相逢作歌辞,首句即说“世路风波险”,可见词人在人生宦海中遭受到无数艰险磨难,备尝艰辛沧桑。世路艰险而十年的时光易失,仿佛顷刻须臾之间便过去了,更让词人倍感人生聚散无常,因此更应该加倍珍惜眼前与友人的相聚。“相见且欢娱”既是劝友人也是自劝。

下片写相聚畅饮,愿为友人一醉,蕴含忧愤疏狂之意。“好酒”二句意为虽然春风不能将白发染黑,但好酒可以排遣不得意的时光。所以词人在词末言道,自己愿为好友花前一醉,即便醉了也不要让歌女来扶。

词人直抒胸臆、狂放中含愤懑之意,疏放中有沉着之致。同时该词也已不同于五代、北宋的士大夫在词中所普遍表现出来的花间樽前的时代风尚,其中所透露出来的政治、人生的感慨,既表现了词人的旷达胸襟,同时也加重了这首词的感情分量。

这是一首抒发思乡之情的小令,借秋夜的月光、桂香、砧声、雁鸣等意象写游子思乡的离愁别恨。全曲通过色、香、声、感,将“秋夜”与“客怀”有机地结合在一起,情景一体,清丽秀美,口语自然而又有韵律感,具有强烈的艺术感染力。

这首曲写景主要写动景,月光桂香在随风飘荡,砧声雁声打破了秋夜的沉寂。它们从视觉、听觉、嗅觉上勾起了游子的离愁别绪,描绘了秋夜月色朦胧、桂花飘香的寂静而温情的画面;营造了怀乡的氛围,为抒发思乡情做铺垫。雁鸣可以敲打愁绪,“叫起”“敲残”把看不见、摸不着的离愁写得可闻可感,生动形象地表达了游子内心的愁苦。

“月光”“桂香”“砧声”“雁鸣”这些意象,读者再熟悉不过。此曲能从众多写思乡情怀抒旅愁绪的诗词脱颖而出并被后人传诵,不在于选用了新奇的意象,而是得益于高超技法的运用:巧妙对比,极尽曲折。“月光,桂香,趁者风飘荡。”开篇呈现出一幅银辉泻地、微微闻到风中飘荡的桂香的美妙场景。“桂香”在古代多容易引起人的思乡之情,因为“桂”音同“归”,在这里作用是巧妙地衬托出作者思乡的情绪,于自然中入景入情,就好像把愁绪写活了,自己飘到了作者的眼前。漂泊在外的文人士子除了要受风餐露宿、舟车劳顿之苦还有功业未成前途未知的精神折磨。应该说,清风朗月多少能除却作者的颠沛流离的疲乏,稍稍能舒展连日的愁眉。但毕竟,孤身在外,不是金榜高中之时,不是衣锦还乡之时,不是知音相聚之时,所谓“以我观物,则物皆著我之色彩”,眼前美景在作者眼中不免静幽清冷,秋风秋月,让作者感到不是清爽畅适,而是寒意袭人。与其对月伤怀,不如回屋休息。乡愁终是一段挥之不去的情感纠葛,并不会随作者安顿而消散,这种愁怀在作者的梦里如约而至。现实中不得归家的作者在睡梦中如愿以偿“梦家山”。作者应有“梦里不知身是客,一响贪欢”的感觉。但天不假缘,恼人无情的砧声雁鸣惊扰了作者的好梦,将其拉回现实。

古诗有以砧声写相思的传统。关于“捣衣”,一说,古时衣服常用纨素一类织物制成,质地较硬,须先置于捶布石上反复舂捣,使之柔软。一说,洗衣时用木杵在砧上捶击衣服,使之干净。无论制衣也好,洗衣也好,女子都藉以传递对在外征战应第或者行商的丈夫的相思。捣衣多在夜晚,是因为白天光线充足,需侍弄田地,烧饭喂猪,捣衣是不需要很强的光线的,利用夜晚月光即可。皓月当空,既照亮家人,也照亮远方亲人。阵阵捣衣之声,更引发作者的乡愁,家乡的妻子此时怕也正在对月伤怀赶制冬衣吧。本是先有天霜(天气变凉),后有砧声,作者却反弹琵琶,说是“砧声催动一天霜”,用语新奇。“一天”即“漫天”,漫天霜既写出秋夜之寒,又写出作者内心透凉。在古代大雁是用来传书的,采用了“大雁”这个意向,用在这里是写归感。大雁的鸣叫本身是不带任何感情的,但是落在作者耳里就带了离愁别绪,叫得人心震荡,一声声敲打着作者脆弱的心,引动带着离愁况味的情,作者对情的打磨可谓到了“炉火纯青”的地步。故这雁声让作者意识到候鸟已在归途,旅人归乡日期却无从得知。这夜深人静时的砧声雁鸣不啻惊雷,在作者耳边炸响,敲击寂寞苦愁的内心。外面的世界,月如,夜更凉。而作者身上,“罗衾不耐五更寒”,“夜凉,枕凉,不许愁人强”。再想入梦以成奢。清冷幽静寒气逼人的寂寞世界,只剩下一个愁苦旅人哀伤怀乡。

作者本想一抒寂寞和乡愁,但开篇却从清爽宜人的夜景写起,这与下文作者内心的愁苦哀伤构成一层对比;中间写梦里还乡,以梦中的团聚写形单影只构成第二层对比。两重对比将孤苦寂寞表现的淋漓尽致。作者的情感也多次变化,未置身朗月清风桂相袅袅的夜景应是寂寞;当受桂香涤荡,不免有淡淡的喜悦;这种喜悦随梦里还乡升至顶点,梦中醒来,听到砧声雁鸣,感到夜凉枕凉,情感跌至冰点。一波三折,感人肺腑。

这首诗歌开篇表明诗人常来终南山游玩,“数朝至林岭……气远天香集”描写终南山的景色,罕有人至却事物盎然,别有闲情雅致。“虚洞策杖鸣...…回路倏而及”写诗人在山上的活动,诗人拄杖登山,衣襟被打湿。偶遇农家,上前拜访,农人很热情地招待诗人,不知不觉就到了下山的时候了。“烟色松上深……悠然赋斯什”中,诗人先描写下山之景,之后借景抒情。表达了诗人对官场生活的厌烦,对自然田园风光的喜爱以及对隐逸生活的向往之情。

这是唐代诗人王湾的一首五言律诗。这首诗情以景生,景与情合,情景交融地阐释出作者在面对此情此景时的心态,也揭露出了作者对仕途中的苦涩、艰辛的强烈不满,以及自己对山野自然自由的无限向往。 文人们到京都应试,求功名,栖息游赏之中,接触终南山最多,对终南山也别有情感。这些人大都有诗家手笔,吟咏之间,染翰之时,自然把诗文化与帝京文化、隐士文化结合在一起,形成了终南山文化的别致。

在王湾的《奉使登终南山》中,诗人叙登山过程,绘山中“ 潭深鸟空立” 、“ 烟色松上深” 登清幽之景。登山及所见触动作者的心弦,“ 峰在野趣繁,尘飘宦情涩。辛苦久为吏,劳生何妄执。” 作者认为自己的本性是向往山野自然,仕途对于他只是一种苦涩、一种艰辛。这首诗是终南山秀美景致与诗人内心细腻情感的完美融合,历代文人雅士都对其交口称赞。

此为采莲词。全词不着重写莲花或采莲女子的外表美,而着重写采莲的环境美和采莲女的心灵美。整首词兼具民歌的清新明净和文人词的隽雅含蓄,别具情韵而又楚楚动人。上片起首两句写一群女子为了采莲,长时期地等候莲花盛开,莲花开了,她们便结伴去采;湖塘里长满浮萍,她们要上船,得先轻轻地把它拨开。这两句写出了姑娘们莲开前的耐心等待、采莲前的细致动作。

“来时浦口云随棹,采罢江边月河楼”,则写她们的采莲过程、采莲环境。夏天白昼云雾少,句中的“云”,当指晓云。这两句写的是采莲人到了浦口,晓日初升,尚未消散的云气笼罩她们船棹周围;她们采莲休工回到江边,夜月已上,人家的楼台上已照满月光。作者把这从早到晚地采莲劳动写得很优美。过片以后展示采莲女子心灵的美好。她们爱惜莲花,为莲花的遭遇担忧。或许她们采莲中,也从莲花身上看到自己的影子。

“花不语,水空流”,好花无语,流水无情,深情无法倾诉,好景不断流逝,人无可奈何,花也无可奈何,那就只有“年年拚得为花愁”了。而最急迫的愁是“明朝万一西风动,争奈朱颜不耐秋。”怕万一西风聚然吹来,艳丽的莲花抵挡不住,马上就陷于飘零、憔悴。“朱颜”指花,用比拟写法进一步人花合一了。此片细腻地写出采莲人多情易感的内心世界。