这是一首描写宫廷生活的应制词,此词写的是帝王的歌舞升平生活。

“霞散绮,月沉钩。帘卷未央楼。夜凉河汉截天流,宫阙锁清秋。”首三句点明了时间、地点及时令气候,语句精美、华丽,透着淡淡的秋的气息。上片写景,从黄昏的余霞写到初生的新月,以及卷帘眺望之人。“夜凉”二句当为卷帘之所见,境界空阔,万籁俱寂。星汉灿烂,在这浩瀚的天宇之下,人倍觉孤单,再看四周,楼宇宫殿,层层叠叠,都笼罩在清寒的秋意之中。此处“秋”前著一“锁”字,既点出时序,又有秋意清寒的心理感受。

“瑶阶曙,金盘露,凤髓香和烟雾。三千珠翠拥宸游,水殿按《凉州》。”下片转写清晨景象,描写了盛世太平岁月里宫中歌舞升平的场景。“瑶阶”、“金盘”、“凤髓”及“三千珠翠”烘托宫中帝王生活的奢侈与豪华,同时亦反映了北宋初期封建统治者乐于游畋的一个侧面。其中“瑶阶”三句,极写宫中静谧气氛。煞拍两句写帝王之游,富丽豪华的场面与上片的凄清寂寥形成对照。

此词为应制之作,言辞颇为考究、精致,雍容华丽中不乏清婉。

译文及注释

译文

晚霞渐渐消散,隐去了最后的绚烂;水中的新月,如沉钩弯弯。美人卷起珠帘遥望:那一带清清的天河,在浩瀚的夜空缓缓轻流。又是秋天了,凉意笼罩着京都。

朦胧的晨雾里,玉砌的台阶迎来曙光。远处金铜仙人的露盘,闪耀着露珠儿的晶莹透亮。宫内凤髓香飘飘袅袅,烟雾缭绕人的身旁。圣驾一早巡游,如云而从的佳丽,闪起一片宝气珠光。水面上玲珑的殿宇,传来凉州曲悠悠扬扬。

注释

霞散绮:形容晚霞绚丽的景象。绮:有花纹的丝织品。

未央楼:汉代有未央宫。这里指代皇宫中的楼房。

河汉:即银河。

瑶阶:美玉做成的台阶。古代传说中昆仑山上有瑶池,为西王母所居的地方,周穆王曾在这里参与西王母的宴会。这里乃以宫殿比神仙居所。

金盘露:汉武帝曾做承露盘,承接天上的露水来饮用,以求长生不老,这里暗用其典。

凤髓:香名。

珠翠:指代装饰得珠光宝气的宫女。

宸:皇上所居之所。

水殿:建于水上的殿宇。

按:演奏。

凉州:歌舞名。

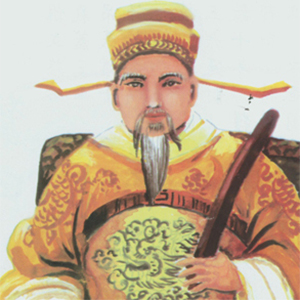

这首词作于宋真宗景德年间(1004~1007),当时作者夏竦刚入官授馆职。初秋的一个夜晚,宋真宗在后宫大摆宴席。酒酣兴畅之际,宋真宗忽然命令太监马上宣召夏竦为此次宴乐填写一首新词。夏竦奉旨后,问清了皇帝游乐的地点等情况,略加思索,便写下了这首应制词。

这是一首描写宫廷生活的应制词,此词写的是帝王的歌舞升平生活。

“霞散绮,月沉钩。帘卷未央楼。夜凉河汉截天流,宫阙锁清秋。”首三句点明了时间、地点及时令气候,语句精美、华丽,透着淡淡的秋的气息。上片写景,从黄昏的余霞写到初生的新月,以及卷帘眺望之人。“夜凉”二句当为卷帘之所见,境界空阔,万籁俱寂。星汉灿烂,在这浩瀚的天宇之下,人倍觉孤单,再看四周,楼宇宫殿,层层叠叠,都笼罩在清寒的秋意之中。此处“秋”前著一“锁”字,既点出时序,又有秋意清寒的心理感受。

“瑶阶曙,金盘露,凤髓香和烟雾。三千珠翠拥宸游,水殿按《凉州》。”下片转写清晨景象,描写了盛世太平岁月里宫中歌舞升平的场景。“瑶阶”、“金盘”、“凤髓”及“三千珠翠”烘托宫中帝王生活的奢侈与豪华,同时亦反映了北宋初期封建统治者乐于游畋的一个侧面。其中“瑶阶”三句,极写宫中静谧气氛。煞拍两句写帝王之游,富丽豪华的场面与上片的凄清寂寥形成对照。

此词为应制之作,言辞颇为考究、精致,雍容华丽中不乏清婉。

据柳宗元的《永州法华寺新作西亭记》、《构法华寺西亭》、以及《法华寺西亭夜饮赋诗序》等文 章,可以看出该文应写于元和四年。《法华寺西亭夜饮赋诗序》曰:“间岁,元克己由柱下史亦谪焉而来。无几何,以文从余者多萃焉。是夜,会兹亭者凡八人。既醉,克己欲志是会以贻于后,咸命为诗,而授余序。”元克己于元和四年谪永,柳宗元于元和五年五月移居愚溪侧旁。因此,该诗与《序》作于元和四年无疑。

柳宗元何以能逃逸出昔日的苦闷心境,进而步入一种少有的旷达境界呢?我想大概有几个方面的原因:其一,至元和四年前后,柳宗元对江南的梅雨湿热气候有所适应,身体有所好转,不再是“百病所集,痞结伏积,不食自饱,或时寒热,水火互至,内消肌骨”的那种初来永州的感觉。其二,相继被贬谪来永的官员与慕名求教的学子的不断增多,使柳宗元的心里也渐渐淡化了初来永州时的那种被抛弃、被荒废、被折磨、被摧残的孤愤心态。其三,母、妻病亡的惨痛,王叔文之死的阴影也随时间的流逝而渐趋平缓,压抑、苦闷的心理有所缓解。从而,眼界骤然开阔起来:昔日的南蛮之地,奄忽间在那郁闷的胸中生出些许美来,并不断激发其观游的欲望与创作的快感。如在《永州法华寺新作西亭记》中欣然写道:“丛莽下颓,万类皆出,旷焉茫焉,天为之益高,地为之加辟,丘陵山谷之峻,江湖池泽之大,咸若有增广之者。夫其地之奇,必以遗乎后,不可旷也。”

从总体上看,《法华寺西亭夜饮》在柳宗元诗歌中可以算得上是一首堪与《江雪》《渔翁》相并提的脍炙人口的佳作。在这首诗中赋与比、象与兴应用得如同羚羊挂角,天衣无缝。在其平淡而简朴的文字里,隐藏的却是他那翻滚的思绪和那难以平静的激情。正如钟嵘于《诗品》中所云:“气之动物,物之感人,故摇荡性情,形诸舞咏。……动天地,感鬼神,莫近于诗。”

诗先从“法华寺西亭”写起,用“释迦往舍卫国说法时暂居之处,即祗树给孤独园”来喻法华寺,其意有二,一是指出了西亭在夕阳下的幽静;二是道出了他们这些贬谪之士南来永州,如同释迦讲法于舍卫国一般,属于生命的一种过程。于是,相互勉励道:人生于世,得抛开一切烦恼,举杯把盏,开怀畅饮。因此,“共倾三昧酒”短短5字,可谓是畅快洒脱,仿若将贬谪之痛、前途之忧置之九霄云外,淡忘得个干净,全然一股李白式的“烹羊宰牛且为乐,会须一饮三百杯”的豪迈。

人常言:酒逢知己饮,话向故人说。柳宗元与元克己这样一群落难异乡而不得志的文人墨客,有缘相聚在这幽静的西亭,酒成了他们唯一排遣郁闷麻醉神经的最佳言语。其实,在人类文化史上,无论中外,酒都是一种不可或缺的营造氛围的物品。因此,古往今来,借酒浇愁的文学作品,可谓是船装车载,难以尽数。最耐人寻味的有曹操的《短歌行》:“对酒当歌,人生几何?譬如朝露,去日苦多。慨当以慷,忧思难忘。何以解忧?唯有杜康”;有刘伶的《酒德颂》:“兀然而醉,怳尔而醒。静听不闻雷霆之声,熟视不见泰山之形。不觉寒暑之切肌,利欲之感情。俯观万物,扰扰焉若江海之载浮萍”。

柳宗元与元克己等人对酒当歌,不觉天色渐暗,月上梢头,醉态朦胧中从西亭望去,只见那暮色中的池水漫上西亭的台阶;皎洁的月光在窗上投下美丽的花影。于是,柳宗元笔锋一转,像电影画面一样地由室内的叙谈与把盏切换到了对窗外景色的描摹:“雾暗水连阶,月明花覆牖。”通过两组特写镜头将朦胧的暮色与漫涨的池水、皎洁的明月与窗外的花影这些远近大小不同的景物联系在一起,构筑成了一幅鲜活生动、幽静典雅、清丽柔美的画卷。置身于这样仙境般的画卷中,还有何愁可言?何有不快之念?此时,作者已从逃逸规避的心态上升到了与自然融合的境界。

距离上由远而近,时间上由昼而夜,最后在阑珊的灯火下,相互对视,发现依然青丝满头、风华正茂,于是,不期然地得出该诗中的最蕴深意的旷达之句:“莫厌樽前醉,相看未白首”。

“莫厌樽前醉”中的“莫厌”二字,用得厚重而富有张力,它不仅与首联的“共倾三昧酒”遥相呼应,抒发了一种内心深处的豪气,也为结句“相看未白首”作了恰如十分的铺垫,使全诗浑然一体,豪气云霄。此外,“相看未白首”之句,隐约地指出了前途的光明与希望的存在,说明了柳宗元并没有沉湮在悲愤哀怨的泥潭之中,而是在以旷达之情正视着当下的处境。

于此,有的学者认为该诗的尾联写得甚为凄婉。因为在“未白首”的年龄,本正是为国为民贡献青春与作为的大好时机,而在这样的时机却沉迷于樽中之酒而致使光阴虚度,对大智的柳宗元而言,显然是一种无奈的悲愤,是一种痛苦的挣扎,是一种无声的哭泣。诚然,作为一说,这种理解也无可厚非。

但是,阅读这首诗时,还有一点值得一提,就是在柳宗元所处的中唐时代,五言、七言的律诗绝句都已相当成熟,而柳宗元在此为何没有遵守律诗绝句的规则?贸然以六句成诗,较之绝句多了两句,较之律诗则少了一联,像这样的非绝非律类诗,在柳宗元诗集中共有4篇,即《独觉》、《雨后晓行独至愚溪北池》、《渔翁》、《法华寺西亭夜饮》(《杨白花》虽然只有5句,但它已表现出了词曲的风味)。原因为何?许多人为之莫解。其实,这是柳宗元文风中一以贯之的一种对当下主流文化的反叛与背离,对古体诗歌文体的一种光大。因为在柳宗元的4首六句诗中,皆以仄声字入韵,明显地带有古体诗的风味,而在古体诗中是没有句式句数的限制与约束的。从这里,我们也看到了柳宗元对古文运动的执著与文学样式的创新。

其实,人是有多面性的。生活之苦尽管无法规避,但也并不意味着一个人永远在痛苦之中。婉约中有旷达,旷达中有哀婉,这才能构成一个完整而真实地个体。因此,我们在欣赏某个人的作品时,不能一股脑儿地将其归之为某一个派别,譬如手执铜板铁琶高唱“大江东去”的苏东坡可谓是一个彻底的豪放派诗人,但其“明月几时有,把酒问青天”之句则写得让人读而泪落,吟而声咽,其婉约之调并不在易安柳永之下。于此,柳宗元的心态也是一样,痛苦之余不乏旷达,悲婉之后不失豪放,晦涩之中亦有明达。

第一首诗写遇赦归来的欣悦之情。首句写历尽坎坷,九死一生,次句谓不曾想还活着出了瞿塘峡和滟滪关,表示劫后重生的喜悦。三四句进一步写放逐归来的欣幸心情:还没有到江南的家乡就已欣然一笑,在这岳阳楼上欣赏壮阔景观,等回到了家乡,还不知该是如何的欣慰。此诗意兴洒脱,诗人乐观豪爽之情可以想见,映照出诗人不畏磨难、豁达洒脱的情怀。全诗用语精当,感情表述真切。

诗以望君山一个动作,让读者自己去猜测揣摸,去体会。这样的结尾,与王维《酬张少府》结句“君问穷通理,渔歌入浦深”及杜甫《缚鸡行》结句“鸡虫得失无了时,注目寒江倚山阁”相同,都是不写之写,有有余不尽之意。

第二首诗写凭栏远眺洞庭湖时的感受。“满川风雨”,隐指作者所处的恶劣的政治形势。即使是在这样一个困苦的环境中,他还兴致勃勃地凭栏观赏湖山胜景,足见其胸次之高。次句写凭栏时所得印象,说放眼远望,君山众峰的形状好像湘水女神盘结起的十二个发髻,写出了君山的灵秀之气。三四句推开一步,设想如能在湖风扑面白浪掀天的波心浪峰上,细细观赏君山,当是非常惬意。“银山堆里看青山”,以简洁的笔墨,写出了极为壮丽景观。诗人忧患余生,却能以如此开阔之胸襟,写出如此意气风发的诗句,千载之下,令人钦佩不已。

独上高褛,可以望洞庭湖;楼在岳阳城西门上,和湖还有一段距离,则在风雨中又不能在“银山堆里看青山”,所以只好出之以想象,而将其认作湘峨鬟髻了。刘禹锡《望洞庭》云:“遥望洞庭山水翠,白银盘里一青螺。”雍陶《望君山》云:“应是水仙梳洗罢,一螺青黛镜中心。”可能给黄庭坚以某种启发,给他提供了想象的依据。

诗人自绍圣初因修国史被政敌诬陷遭贬,到徽宗即位,政治地位才略有改善。此时从湖北沿江东下,经过岳阳,准备回到故乡去。诗人历经磨难,长途漂泊,旅况萧条,在风雨中独上高楼,所以一方面为自己能够在投荒万死之后平安地通过滟滪天险活着生还而感到庆幸,另一方面回首平生,瞻望前路,又不能不痛定思痛,黯然伤神。因而欣慨交心,凄然一笑。苏轼的《六月二十日夜渡海》中“九死南荒吾不恨,兹游奇绝冠平生”,此老真是胸次浩然,早已将一切忧患置之度外,真像关汉卿在套曲《南吕·一枝花·不伏老》中所说的“我却是蒸不烂、煮不熟、槌不匾、炒不爆,响当当一粒铜豌豆”。黄庭坚与之相比,似乎还未能完全忘怀得失。这种气质上的差异,很准确地表现在作品中。

这首《鹧鸪天》,题下注明“代人赋”,说明词中抒情主人公并非作者自己。这首词是作者代一位妇女而赋的,那位妇女的意中人刚离开她走了,她正处于无限思念、无限悲伤的境地。

“晚日寒鸦”,这是送人归来后的眼中景。“晚日”的余辉染红天际,也染红长亭古道和目之所极的一切,这是空间。夕阳愈来愈淡,夜幕即将降落,这是时间。而她送走的那位意中人,就在这空间、这时间中愈走愈远了。“寒鸦”当“晚日”之时,自然应该寻找栖息之处,大约在绕树啼叫吧。可是那位行人,他此刻孤孤零零地走向何处,又向谁家投宿呢?正因为这样,那本来没有感情的“晚日”和“寒鸦”,在那位女主人公的眼中,就变成“一片愁”了。

这首词,是写别愁离恨的。“愁”与“恨”,乃是全篇的基调。按照一般的构思,接下去仍然要写愁写恨,但作者却并没有这样做,而是跳出窠臼,不再写哀景,而是用清新愉悦的笔触,勾画出一幅乐景:“柳塘新绿却温柔。”把读者引入春意萌动、春情荡漾、温馨柔美的境界。“柳塘”一词,使人想见塘周遍植垂柳;但目前处于什么季节,却无从得知。联系前面的“寒鸦”,便会想到时值严冬,柳叶黄落,塘水冰封乃至完全枯竭,那景象,自然是萧条的。然而诗人却别出心裁,于“柳塘”之后缀以“新绿”,便立刻唤来了春天:塘周柳丝摇金,塘中春波涨绿,已够赏心悦目了;那料到在此基础上,又加上“温柔”一词。相对于严冬而言,初春的水显得“温”,所谓“春江水暖鸭先知”。但说它“温柔”,这就不仅表现了抒情主人公的感觉,而且表现了她的感情。这感情异常微妙,耐人寻味。那一塘春水,既倒映着天光云影和四周的垂柳,又浮游着对对鸳鸯或其他水禽。抒情主人公看到这一切,就自然感到“温柔”,从而也联想到她与意中人欢聚之时是何等的“温柔”了。

“晚日寒鸦”与“柳塘新绿”,是送走行人之后相继入目的两种景象。不难想见,这是乍暖还寒的初春。前者就离别说,故“日”而曰“晚”,“鸦”而曰“寒”,引起的内心感受是“一片愁”。后者就相聚的回忆与展望说,故春景宛然,春意盎然,引起的内心感受是无限“温柔”。

这首词真可谓“工于发端”。开头两句展现的两种景象、两种感受、两种感情所体现的复杂的心理活动,使抒情主人公神态毕现,因而以下文字,即从她的肺腑中流出。“柳塘新绿”,春光明丽,倘能与意中人象鸳鸯那样双双戏水,永不分离,便青春永驻,不会白头。而事实上,意中人却在“晚日”将沉、“寒鸦”归巢之时走向天涯,如果信手拈来,“相思令人老”那句古诗,正可以作为此时心情的写照。然而文学是一种创作,贵在独创。“若教眼底无离恨,不信人间有白头”两句就是创新,表现心绪低回宛转,笔致可谓摇曳生姿。“无离恨”是假设,不“白头”是假设变成事实之后希望出现的结果。可如今假设未能成立,“白头”已是必然,于是下片紧承“离恨”、“白头”,以“肠已断,泪难收”开头,尽情吐露,略无含蓄。当感情如洪水暴发,冲决一切堤防的时候,是不可能含蓄、因为也用不着含蓄的。

“肠已断,泪难收,相思重上小红楼。”离肠寸断,泪流难止。怀着相思之情,又一次登上了小红楼。美人送走意中人之后,一次又一次地爬上小楼遥望。开始时望得见的,后来就只见晚日寒鸦,望不见人影了。因为十分相思,望不见人影还要望,所以重上小红楼,幻想着心上人可能仍在楼上。“相思重上小红楼”一句,妙在一个“重”字。女主人公送走意中人之后,一次又一次地爬上小楼遥望。开始是望得见的,后来就只见“晚日寒鸦”,望不见人影了。由于十分相思的缘故,望不见人影,还要望,因而“重上小红楼”。

“情知已被山遮断,频倚阑干不自由。”明明知道乱山无数,遮断了远方的天空,可还是不由自主地靠在栏杆上,一直凝望。词的最后一句进一步表现美人的痴情。美人知道,视线已被青山遮断,已经看不到心上人,然而对情人的思念使自己不能自主地一而再、再而三地去倚靠着楼上的阑干远望。欧阳修《踏莎行》下片云:“寸寸柔肠,盈盈粉泪,楼高莫近危栏倚。平芜尽处是春山,行人更在春山外。”写行人愈行愈远,故女主人公不忍继续远望。辛词则写行人已在山外,而女主人却频频倚栏远望,无法控制自己。表现不同个性、不同心态,各极其妙。

辛弃疾的《鹧鸪天·代人赋》这首词表面上虽然是“代人赋”,但是实际上词人是在写自己的理想得不到实现。因为,在中国古代诗词中,一直有用香草美人寄托理想的传统。表面是在写美人相思的苦闷,寄托的是词人辛弃疾无法实现的政治理想。《鹧鸪天·代人赋》在风格上也比较特别,是豪放派词人辛弃疾的一首优美婉约词。

词之开篇气象宏大,作者借狂风骤雨、江面迷离之势烘托友人此去风雨兼程的坚定以及送别之际惺惺相惜的依依离情。“怪雨盲风”,不仅是对送别场面的具体描写,也是影射当时动荡、晦暗的政治环境。

“烦问讯、冥鸿高士,钓鳌词客”言明临行前词人对友人的信任与嘱托。友人与词人志存高远、不肯趋炎附势,自然广为结交高洁之士,所要拜访问讯的也是那些不为世俗所容的奇才高士。“千百年传吾辈语,二三子系斯文脉”,作者化用孔子困于匡时“天之未丧斯文也,匡人其如予何”之语,进一步赞颂友人的高才雄略,并指明其任重而道远的济世使命。

上片末两句重述离别的现实场景。词人极言王实之所奏的箫声荡气回肠,与首句风雨之声相呼应,营建起肃杀中见意气飞扬的沉雄壮阔之境。惜别情感,无须泪水点染、反以凄动金石的箫声烘托,词人与友人的报国之心已然跃然纸上。

“晞发处,怡山碧;垂钓处,沧溟白。”词人回忆与友人贬谪赋闲期间醉心山水、睥睨天下的逍遥乐事。在青山碧水间濯洗头发,在白浪苍茫间静心垂钓,词人与友人在山水间求得内心的平和与宁静,对把持朝政的拙官愚吏不过是置之一哂而已。引屈原《九歌·少司命》中“日希女发合阳之阿,更显词人与友人不与世俗同流合污的刚正不阿。

“笑而今拙宦,他年遗直”上承词人回忆、下启劝勉之辞。词人在此着一“笑”字,颇有睥睨天下、超然物外之意。功名只如粪土,何妨化外逍遥,词人坚信那些庸庸碌碌的“拙宦”必将在历史长河的淘洗中被遗忘,而像自己和友人这样忠心为国、德才兼备的贤良终将名垂青史。

临行在即,词人终于道出心中的期许与担忧,全词也由此步入高潮。“只愿常留相见面,未宜轻屈平生膝。有狂谈欲吐且休休,惊邻壁。”词人一方面期望友人保持气节,不轻易摧眉折腰、一味迎合世俗趣味;另一方面又担心友人的豪言壮语招致小人忌恨惹来杀身之祸。如此矛盾的心情,正是词人对险恶世道的绝望、南宋江山的精忠以及对友人的深厚情谊这三重情感的交织,让读者真切感受到在风雨飘摇的南宋王朝,一群有才情、有抱负的文人壮志难酬、满腹辛酸的曲折心事。

全词内容饱满,不仅有对送别场面的描写,也有对往事的追忆,更有对友人的临行赠言。词中成功地塑造了词人与两位友人的鲜明形象,传达出南宋豪放派文人的一腔忧愤。