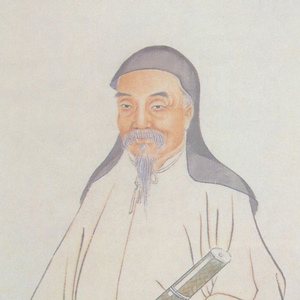

这是苏轼晚年回答其侄女婿王庠问学的一封书信。这封书信文笔简练,语气谦逊,循循善诱,表达了作者对年轻人的殷切期望,也表现了作者的长者风范。

苏轼在信中用语十分谦虚虚,对王庠的赞语认为“过当”,“岂堪英俊如此责望邪?”谈自己的看法时用“卑意”一词,最后又用“可笑可笑”作结。苏轼是欧阳修以后的北宋文坛的第一人,他不但对宋代散文的发展作出了杰出的贡就,而且在诗词,绘画、书法等方面也有卓越的成就。这样的一个文坛巨匠,在青年学子面前却如此谦虚,完全是一个谦谦君子,表达了他对年轻人的殷切期望,也表现了他的长者风范。

苏轼在信中就读书方法谈了三个方面的意见。

一是反对死记硬背。苏轼认为“少年科目时,记录名数、沿革及题目等不值一提,自应举时的“节目文字“亦无用。这就从另一方面反映了苏轼的作文原则,他主张作文“大略如行云流水,初无定质,常行于所当行,常止于所不可不止,文理自然,姿态横生”,表达了崇尚自然反对雕琢的文艺主张。

二是认为求学无捷径,“积学数年,自有可得之道”。青年人往往急于求成,希望走捷径,惟有靠勤奋努力,坚持不懈,在实践中摸索求学之道。

三是求学要讲究方法。这其中又有两层意思:第一层指出求学不能贪多。苏轼认为“书富如入海,百货皆有,人之精力,不能兼收尽取,但得其所欲求者尔“。他告诉王庠读书不能贪多,而应围绕”所欲求“的目的,也就是要有所选择。第二层指出读书要钻研得深。苏轼认为“少年为学者,每一书皆作数过尽之”,“每次作一意求之“,即书要读多遍,每读一遍要能集中研究一个问题。“勿生余念”,研究其他问题也是这样,这不是浏览速成的读书法所能奏效的。这些读书方法是苏轼一生治学的经验之谈,在后世仍然有它的积极意义,值得借鉴。

这是一首充满强烈爱国主义激情的诗篇,抒发了忧心国事,尤其是对东南沿海地区遭遇列强侵凌的深重忧患,表达了不畏宵小之徒的嘲笑,愿以文才武略报效国家的爱国情怀。

“绝域从军计惘然,东南幽恨满词笺。”两句,感慨立功边塞之志不能如愿,只得借诗把闲散于东南的满腔幽恨抒发出来。由“绝域从军”即一向关注的西北边疆局势遥遥说起,实指那种“气寒西北何人剑”的经世雄心,可是现实中哪里能寻得这样一个舞台。早在十年前,他就已经清醒地认识到“纵使文章惊海内,纸上苍生而已!似春水、干卿甚事”(《金缕曲·癸酉秋出都述怀有赋》),如今不也还是落得“幽恨满词笺”的结局么?那么所谓“幽恨”又何指?诗人尝自陈:“怨去吹箫,狂来说剑,两样销魂味”(《湘月·壬申夏泛舟西湖》),或者大展雄才,或者远避尘嚣,这是他平生心事之不可割分的两个层面。于是有下文“负尽狂名”的情极之语,郁勃苍凉,令人耸然动容。

“一箫一剑平生意,负尽狂名十五年。”后两句直抒胸臆。诗人在《己亥杂诗》中曾有“少年击剑更吹箫,剑气箫心一例消”的愤慨,正可作这两句的注脚。立志革新的诗人,本想以“剑”与“箫”这一武一文来实现改革社会的愿望,而今写了一些满纸幽恨的词章,丝毫无助于补偏救弊,岂不是徒具狂名!

全诗意境雄浑,感情奔放,有强烈的感人力量。

上片是回忆之语,再现当时送别梁耿的情景。在一个晴朗的傍晚,夕阳低垂,斜晖映照着河水,一派晴明色彩,然而友人却要在此时远去了。“晴川”历历可见,但见那一叶孤舟载着浓重的离愁徐徐离去,他们从此天各一方,这怎不使人万分惆怅!“携”,离开。开头两句点明送别时间及自然景象,流露出不堪分别的沉重心情。第二句与第三、四句之间,有一段目送孤舟的过程的跳跃,留下了引人想象的空白。这中间没有写如何伫立岸边久久凝望,没有类似“孤帆远影碧空尽”的展现,而实际上正是目随孤舟,渐望渐远,才把平野吸入眼底。这时只见野地平阔,春草绵延,暮归的飞鸟在旷野上忽远忽近地飞旋。鸟儿归飞,既是所见,亦是触物起兴,引起送别伤情——鸟儿尚能自由飞翔,傍晚聚归,而人却在这薄暮中随着流水漂移而各分东西了。这其中透露着对友人飘零天涯的感慨和自己被谪的痛楚。在送别之际,极目望高鸟,那无限怨怅真难以抑制;回忆那送别情景,又是多么苍茫悲怆!

下片写别后情景,抒发了对友人的深切思念和被谪的遗恨。“白云”“明月”两句写思情的绵长悠远,自己常望着云和月怀想梁耿。“千里万里”状关山之阻隔难越,“前溪后溪”状自己所处之境地——苕溪有东苕溪与西苕溪之分。放眼能见的只是飘浮在万里长空的白云,而友人在何方呢?白云是否也能把自己的思念带给天边的友人呢?皎洁的月光照着溪流,它也该同样照着随流水远去的友人。谢庄《月赋》云:“隔千里兮共明月”。望月怀人,明月也似有情,把自己的思念捎向远方。对月望云,云和月在这里都是切切思情的寄托物。最后两句抒写自己与友人被贬谪的悲恨,进一步点露别情之深长是由于两人有共同的命运。“长沙谪去”,用西汉贾谊因遭权贵中伤而被贬为长沙王太傅一事(贾谊因此被后人称为“贾长沙”),表达了郁结于心头的怅恨。这“恨”既为梁耿被谪而发,亦交织着作者自己遭贬的痛苦。对梁耿的深切思念,正是基于这被谪的共同遭遇,谪中的别恨愈见深沉,令人心碎。在这次友人聚于苕溪的宴集上,独不见梁耿,此“恨”更长。这因谪而加浓的思情可视为贯穿此词的感情主线,这句也可视为点明离别的感情内容的“词眼”所在。这种关于送别的回忆及别后的思念,不是一般的儿女别离之意、亲人分隔之情,而恰恰是谪客之别情。谪中之别,愈见悲恨相续。末句用江边泽畔春草萋萋的形象,来暗示这种分别的遗恨的深长。《楚辞·招隐士》:“王孙游兮不归,春草生兮萋萋”。后人就常以春草绵绵来象征别离的不断思今。想念远谪的友人,望着蔓延的春草,更令人黯然销魂。