这是陆游的一首乡村腊月诗。这首诗最绝妙之处在于为我们勾勒出一幅乡村腊月图,处处彰显了春意萌动与阵阵暖意。诗人的悠然之心,自得之乐,闲适之境,富足之态,跃然纸上,令人心向往之。

“今冬少霜雪,腊月厌重裘。”首联是说:今年冬天,很少出现霜雪天气;腊月时节,不喜欢穿厚厚的毛皮衣。这是写“腊月之天气”。通过“少霜雪”“厌重裘”,可以感受到诗人眼前这个冬天是暖冬。暖的既无霜也无雪,既不需要穿皮衣,也不要穿棉袄。这个冬天,确实有点暖和呢。然而,这么个暖冬,带给诗人的心情是如何的呢?

“渐动园林兴,顿宽薪炭忧。”颔联是说,春意渐渐萌动,园林里到处兴意盎然;心中顿觉宽慰,不需担心百姓薪炭之忧。这是写“腊月之所思”。既然是暖冬,诗人一边想着春意早就在园林开始萌动了吧。另一边也是最重要的,能够彰显陆游诗歌特别之处的,就是忧国忧民。诗人首先想到的是,百姓不要为了薪炭发愁,这才是真正值得可喜可贺的一件大事。诗人之所思,其境界之高,格局之大,眼界之宽,远超一般诗人矣!

“山陂泉脉活,村市柳枝柔。”颈联是说,山坡深处,泉水脉脉,潺潺流动;村市近处,柳树枝条,婀娜多姿。这是写“腊月之所见”。此联写得极其优美,对仗也极其巧妙。特别是一个“活”字,一个“柔”字,放在句末,使得整句诗一下子就写活了。诗人眼中所见的是泉水叮咚,是柳枝发芽,是处处充满春意的一个暖冬,这多么令人心旷神怡啊。

“春饼吾何患,嘉蔬日可求。”尾联是说,家中的春饼,我不需要担忧;新鲜的蔬菜,每天都可以吃到。这是写“腊月之富足”。今年不仅仅是一个暖冬,还是一个丰收年。诗人通过写自己衣食无忧,折射出周围村民的生活状态。可以想见,这是一个富足的腊月,老百姓可以开开心心过一个祥和的春节了。 纵览全诗,虽处腊月,但春的喜悦,无处不在,山河园林,泉水柳枝,远景近景,处处洋溢着欢快的气氛,是腊月诗中的名篇佳作。

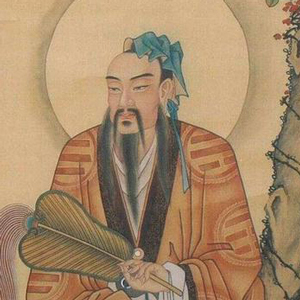

此词描绘着一位爱国词人的肖像上片起句以“发短”而起,不但具有很强的时代感,而且暗示了主人公不屈的性格。同时,词人以“髯长”反衬了“发短”,并借此描绘了汉族男子传统的壮美风度和潇洒气概。“眉有棱”表面是在写眉毛,实则通过棱棱眉毛暗示眼睛炯炯眼神。到此,一位头发很短、胡须很长、眉毛高耸、怒目睁睁的形象跃然纸上。“病容突兀怪于僧。”这是描写主人公的容颜衰弱,暗示了主人公难以诉说的复杂情感。

接着的“霜侵雨打寻常事,仿佛终南石里藤”化用陶渊明“采菊东篱下,悠然见南山”意,暗含了“隐居”之意。上片结尾,词人通过有着很强的生命力的“石里藤”一任“霜侵雨打”而表现出“寻常事”,暗示了主人公内心的坚强。前两句是主人公面容表象的大特写镜头,充分显示其怪异;后两句则是主人公心态意象的比拟式描摹,着力传达其坚强。

下片以闲游、戏钓的飘逸气度,通过清峻自立的形象,进一步申足了上片遗世独立、傲岸不羁的个性,同时自然地生发为“折腰久矣谢无能”的词意。首先,词人描写了主人公不为官的闲游,戏钓的惬意。接着说“折腰久矣谢无能”,通过暗用东晋陶渊明“采菊东篱下,悠然见南山”和“不为五斗米折腰”的语典表现出主人公坚决不与清朝统治者合作的气节。

接着借“熏风未解池亭署”来暗示了当时的社会环境的险恶,借“字字冰”暗示主人公内心的凄凉。其中,“熏风”跟上片“霜侵”词意前后呼应,共同渲染着象征着残酷苦涩的社会现实,同时也反激着、映衬着主人公骨骼硬、心意冷,不畏险恶,不屑于清政府笼络汉族士子的高官厚爵,宁可隐居深山穷壤、苦熬栉风淋沐雨的凄楚生活,却始终铮铮然清峻自立的高兀形象。

此词上片通过描写外貌,突出了主人公病态怪异形象,表现了他坚忍不拔的性格特点;下片以闲游、戏钓的飘逸气度,进一步表现了主人公遗世独立、傲岸不羁的品格,映衬出主人公清峻自立的高兀形象。全词用典贴切,形象鲜明,由风貌到气质,层层推进,步步深入,以简洁劲拔的白描手法,丝丝入扣地熔铸出主人公的立体塑像。

这首词虽然是“嘲红木犀”,却寄托着君国之忧和沧桑之感。词的上片追忆儿时所见北宋旧宫中高大的桂树,芬芳香浓。这里曾经歌舞升平,而今徽、钦二帝北入绝域,江南草木锁于深宫。下片写红木犀虽然改变了颜色,却仍然没有脱离木犀的气息,所谓自家“家风”,寄寓了词人深刻的民族观念。结尾两句为木犀解嘲,兼以自嘲。词人将千古兴亡、百年悲欢都在咏红木犀中呈现出来,其中蕴藏的是深沉的家国之痛。全词借花喻人,以小见大,在今昔对照中寄托黍离之悲,词意凄婉,含蓄幽深。

上片泛咏旧京故宫草木。开篇化用杜甫诗,借唐喻宋,谓北宋盛时,宫中花木繁盛,桂影重重。从一个侧面,反映出北宋的繁荣昌盛。这和李清照所说:“中州盛日,闺门多暇,记得偏重三五”一样,都有以小见大之意。“十里芬芳”二句由大到小,映带出红木犀。木犀、金粟,都是桂花的别名。“十里芬芳”上承“桂影重重”,写桂花之多、桂花之香;“一枝金粟”,写红木犀的耀眼出众。“玲珑”二字则把木犀花蕊似金粟点缀的风采准确地描写出来,但点到为止,为下片正面描写红木犀预留了充分的余地。凝碧池本来是唐代宫廷中的池沼名,天宝末年,安禄山攻陷长安,王维身陷贼手,赋诗云:“秋槐零落深宫里,凝碧池头奏管弦。”不过,唐宋的凝碧池并非同一处,词人是借用王维诗意,说明当时凝碧池上虽有管弦之音,却不能给人以快慰之感,反倒使人感风吟月,满怀愁云。“翠华远”三句紧承“风月愁侬”写词人发愁的原因:二帝被囚远方,故宫荒芜,昔日的奇花异草难见天日,其“君国之忧”与沧桑之感表露无遗。

下片正面赋写红木犀。“只为”两句写红木犀的色与香。“天姿冷澹”,谓其质姿天然而不艳冶;“彻骨香浓”,言其香之经久不息。以“天姿冷澹”和“彻骨香浓”八字赋红木犀,可谓形神兼备。而“被西风酝酿”五字,不仅点出了木犀开花的季节,还暗示出它的孕育过程,运笔细密。“枉学”二句正面点明所赋为红木犀。“叶底偷染妖红”,谓木犀花之红可以和丹蕉相比。而“枉学”是说花虽艳红,却开不逢时,已无人去欣赏它了。“道人”二句用晦堂禅师为黄庭坚说法的典故,谓即使木犀花淡红多叶,只要其香为木犀之香,依然是“道人家风”,风韵不减。“又怕是”二句关合人、花,语意双关,既远承“烟锁深宫”,写红木犀之凄凉;又因花及人,写人借酒消愁。“为凄凉、长在醉中”,言外之意是说做个“众人皆醉我独醒”的“独醒”者更痛苦,正话反说,其中蕴含着词人深沉的忧患意识。

这首词名义上是追忆儿时入禁中凝碧池所见所感,事实上渗透着词人当时的悲苦情绪。全词由回忆入手,纵横古今,虽处处写花,却只出现一次本体“桂”字,表现出词人丰富的学识和表现技巧;又虽处处写花,却处处说人论事,融汇深沉的家国忧思、民族伤感,藏而不露,含蓄幽深。

李白创作此诗时正处于危难的境地,他因为皇室政治突变而被送入死牢。他在诗中用四言的句式与大量的典故说明自己跟随永王完全是为了平灭叛乱,并恳请当时的宰相崔涣能够理解他的做法,免除自己的罪名。

全诗可分为三部分。开头十六句为第一部分,诗人运用神话传说作比喻,写安史之乱带来的灾难,国土板荡,生灵涂炭,自己也蒙冤入狱。“共工”以下八句,概括出安史之乱造成严重局面,有如凶神恶煞摧折天柱,鲲鲸鱼龙兴风作浪,战乱中生灵涂炭,玉石俱焚。“仰希”以下四句,盼望早日平定叛乱,解民倒悬。连用了李广射石、鲁阳挥戈的典故,非常切合当时冠军平叛战争紧急而艰苦的形势。“邹衍”以下四句,暗喻自己尽忠保国反而蒙受冤狱。诗人不敢正面抗争,而以邹衍含冤、六月飞霜的历史传说和自己的“微诚不感”,身陷囹圄的悲惨遭遇作鲜明对照,委婉曲折地表达悲愤的心情和希望对方为之昭雪的意愿。

中间十二句为第二部分,诗人慨叹自己未能效法先贤见机行事,及时引退,以致蒙受屈辱,备尝铁窗系囚之苦。“苍鹰”以下四句,将当时法律烦酷、狱吏森严和贤才凋敝、朝政衰败现象对比出之,讽喻之意,言外可见。“斯文”以下八句,惋惜自己没有能及时隐退。其中“斯文未丧,东岳岂颓”两句是借孔子来比喻朝中贤臣。接着以穆生和邹阳两位先哲因能见机而退,终于摆脱灾难的事迹,对照自己的困境,发出“二公所咍”之叹。感叹之余,颇含愧悔之意。“骥不骤进”,典出宋玉《九辩》,“麟何来哉”典出《家语·辩物篇》。李白用此二典一方面是表白自己出山从政本意是出于爱国,并不是趋炎附势、搞政治投机;另一方面也是痛惜自己参加永王幕府不是时候,触犯了当局。

最后十六句为第三部分。这一部分诗人联系家庭妻离子散的悲惨情况,表达自己内心深沉的哀愤和忧愁;同时也表达了对崔涣的希望。“星离”八句,抒写变乱中家室离散,内心如焚的情景。李白在浔阳狱中时,其妻宗氏在豫章(今南昌),女平阳,儿伯禽流落穆陵关(今山东沂山北),其他亲戚也散于各地,所谓“穆陵关北愁爱子,豫章天南隔老妻。一门骨肉散百草,遇难不复相提携”《万愤词投魏郎中》,就是当时境遇的写实。这使他十分忧愤,因此即使有金瑟奏乐,玉壶斟酒,也只能成为忧愁的媒介物。“台星”八句,则希望崔涣等朝廷大臣执法量刑,宽大为怀,能为自己昭雪伸冤,使自己这块有瑕之材,为李唐王朝效力;使自己这堆覆盆下的寒灰,能再沐三光,重新燃烧发热。

作者在诗中以大量典故申诉自己的冤情,这是此诗的第一个显著特点。全诗用典二十来处,举凡古代神话、历史故事、名人轶事、成语警句等,莫不拈以为诗,而且都显得十分精确贴切。

叙事简洁,抒情委婉,两者水乳交融,浑然一体,是此诗的第二个艺术特色。诗中以“见机苦迟”四字表达自己懊悔就李璘之辟入幕,并以穆生、邹阳的故事来反衬,联系自然,显得十分真实,没有丝毫虚伪做作。诗写个人遭遇时,联想到一家离乱的悲惨处境,用“星离一门,草掷二孩”两句来概括,既洗练简明,又婉转悱恻,催人泪下。紧接着“万愤”一下六句继以强烈的抒情,倾吐自己内心的悲愤忧愁,已达到饮食奏乐“尽为愁媒”的地步。其忧愤之深,可以想见。简洁的叙事结合强烈的抒情,使此诗具有感人肺腑的魅力。

全诗感情悲愤,沉郁典雅,节奏急促,用典切当,在李诗中较为少见,体现了李白诗歌风格的另一侧面。