诗的头两句写唐王朝政策失误。唐朝廷为了抵御藩镇,养了大量的军队,加重搜刮财物作军费,百姓痛苦不堪。唐朝廷对军费的开支很不得当,不是用它训练军队、加强军事设施,而是用它滥施赏赐买取官兵的斗志,结果是得不偿失。诗人在这里批评了朝廷对平定叛乱的战争缺乏有效的措施。三、四句写军纪败坏。朝廷威令不行,一味推行厚赂将领的政策,使得将领们对任意违反军令的人不依法严惩,只知道虚报战功,借以得到厚赏。《资治通鉴·唐纪·文宗大和二年》记载:“时河南、北诸军讨同捷,久未成功。每有小胜,则虚张首虏以邀厚赏。”

五、六句写藩镇割据得以存在的原因。唐王朝的腐朽政治,自安史之乱以后,不曾有改善。在朝廷,宦官擅权的局面进一步发展,他们甚至操纵起皇帝废立生死的权力。诗人叹惋朝廷不求贤才辅佐,致使藩镇拥兵抗拒朝命。诗中形象地指出藩镇割据的形成与长期存在,关键在于朝廷内部贤人失位,政事不修。这种看法显然是比较深刻的。最后两句写战后的凄惨景象。藩镇割据是一幅群盗杀掠图。《资治通鉴·唐纪·文宗大和三年》记载:“沦州承丧乱之余,骸骨蔽地,城空野旷,户口存者什无三四。”这“积骸成莽阵云深”一句,则形象地描绘出沧、景地区战后的惨状。

这首诗一中间四句连用典故,比喻恰切,讽刺辛辣,正反相间,对照鲜明,还用“未闻”、“唯是”、“但须”、“岂假”等词语加以串联,新颖多变,一气呵成。

首二句“驱马蓟门北,北风边马哀”起手颇奇,在律诗中运用顶针重叠的手法,前两句中两个“北”字前后勾连重复,营造出浓烈的“哀”气。既有以客观写主观的“边马”之哀,更有“驱马”人内心的“哀”,一笔两到,领起全篇。

紧接着“苍茫远山口,豁达胡天开”一联,借用上联的意象写“驱马”前行,“北风”呼啸,征途更为苦寒,将“哀”意更进一层。

“五将已深入,前军止半回”一联,由前两联写自然、个人之“哀”,突转为悼唐军惨烈大败之“哀”,将“哀”字赋予更为深广之社会内容,“哀”士卒,“哀”国家,“哀”用非其人。

尾联再照应首联“哀”字,在前文“北风”、“边马”、路遥、苦寒、唐军惨败等边景、边事、边情之记叙中,以“长剑独归来”的形象描写,将诗人自身“不得意”的情渲染得无以复加,抒发了诗人报国无门的悲愤心情。

全诗极富塞外特色,真实感人,不论是对胡地景色的观察,还是对历史事件的记述都深深打上诗人塞外生活的烙印。先写南行出发时悲寂的的景象,继而刻画塞外独特的风光,有近有远,形象生动;随后旷远的景象又触发了诗人对时局的深深思索,当收回眼光回到现实中时,诗人更感悲愤莫名,感慨自己壮志未酬,报国无门。全诗言辞悲壮、苍凉,将诗人自身哀伤的感情渲染的无以复加。

《乞食》一诗,是陶渊明躬耕生涯之一侧面写照,至为真实,亦至为感人。这首诗不仅比较真实地反映了陶渊明晚年贫困生活的一个侧面,而且也真实地反映出陶渊明朴拙真率的个性。

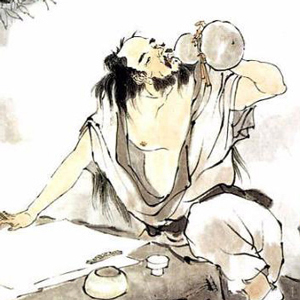

“饥来驱我去,不知竟何之。”渊明归耕之后,备尝农民之艰辛,尤其是饥饿。《有会而作》云:“弱年逢家乏,老至更长饥。”《饮酒》第十六首云:“竟抱固穷节,饥寒饱所更。”皆可印证。起二句直写出为饥饿所逼迫,不得不去乞食的痛苦情形和惶遽心态,诗人自己也不知该往何处去才是。“竟”之一字,透露出反覆的思忖,既见得当时农村之凋敝,有粮之家太少,告贷几乎无门;亦见得诗人对于所求之人,终究有所选择。渊明乃固穷之士。萧统《陶渊明传》载江州刺史檀道济“馈以粱肉,(渊明)麾之而去”,就是一好例。“行行至斯里,叩门拙言辞。”走啊走啊,不期然地走到了那一处墟里。由此可见,虽然“不知竟何之”,但下意识中,终究还是有其人的。此人当然应是一可求之人。尽管如此,敲开门后,自己还是口讷辞拙,不知所云。乞食,对于一个有自尊心的人,毕竟是难于启齿的呵。“主人解余意,遗赠岂虚来。”主人见渊明此时的饥色和窘样,他全明白了,立刻拿出粮食相赠,诗人果然不虚此行。多么好的人呵!诗情至此,由痛苦惶遽转变、提升为欣慰感激。“谈谐终日夕,觞至辄倾杯。”主人不仅急人之难,而且善体人情。他殷勤挽留诗人坐下相谈,两人谈得投机,不觉到了黄昏,饭已经做好了,便摆出了酒菜。诗人已经无拘无束了,端起酒杯便开怀畅饮。渊明爱酒。“倾”之一字,下得痛快,这才是渊明“质性自然”之本色呵。“情欣新知欢,言咏遂赋诗。”诗人为有这位新交而真心欢喜,谈得高兴,于是赋诗相赠。从“新知”二字,可见主人与诗人尚是新交,但诗人心知其人亦是一雅士,所以才“行行至斯里。”下面四句,正面表达感激之情,是全诗的主要意旨。“感子漂母惠,愧我非韩才。”《史记·淮阴侯列传》载韩信“始为布衣时,贫”,“钓于城下,诸母漂(絮),有一母见信饥,饭信,竟漂数十日。信喜,谓漂母曰:‘吾必有以重报母。’”后来韩信在刘邦部下立大功,封楚王,“召所从食漂母,赐千金。”诗人借用此一典故,对主人说,感激您深似漂母的恩惠,惭愧的是我无韩信之才能,难以报答于您。“衔戢知何谢,冥报以相贻。”您的恩惠我永远珍藏在心里,今生不知如何能够答谢,只有死后我在冥冥之中,再来报答于您。中国古代有“冥报”的说法,如“结草衔环”的故事便是。“冥报”之语,表达的是至深至高的感激之忱。“冥报”之是否可能,虽可不论,但此种感激之忱,则至为珍贵。

此诗的启示意义,超越了乞食一事。全幅诗篇语言平淡无华,却蕴发着人性美丽的光辉。主人急人之难,诗人感恩图报,皆至性真情,自然呈露,光彩照人。这是两种高尚人格的对面与相照。急人之难,施恩不图报;受恩必报,饮水不忘挖井人——这是中国民族精神中的传统美德。诗中映现的两种人格,深受传统美德的煦育,亦是传统美德的体现。

这是一篇谈“性”论“道”的文章。文中的庐山隐者,实是一位道家人物,他讲的“日”“月”“生”“死”,反复变化,就是在阐明道家(老子)的理论。道学被后人称为“性命之学”。第一段记载庐山隐者畅谈道家的性命之理的言论,通过作者的诘疑,引发对道家理论的探讨阐发;第二段写作者将这篇记文题于待月轩壁上的缘由。这篇文章目的在阐发道家的玄理,而“道”是深奥、抽象的。作者运用比喻束贯穿全文说理,扣住“性犹日也,身犹月也”的中心来论述,这就将抽象、隐晦而难懂的哲理表达得比较清楚明白了,后一部分记事简洁而生动,对话之情景如在目前。

全篇文章,主要部分是记庐山隐者的话。“性犹日也,身犹月也”是全篇议论的中心。用比喻来讲道理,是议论文常用的方法之一。它的好处,是用常见易知的事物,来比附所要讲的难于理解的道理。他说人的“性”是依附于“身”来表现的,“日”之性是依附于“月”来表现的。文章既以日、月之出入与盈阙来打比方,就先将喻体讲清楚。日出则万物皆遂,日入则万物皆废;太阳虽然有出有人,但太阳是没有变化的。月虽然有盈有阙,它只是证明日的不变,不变就是一,“性一而已”。接下去讲“身”,“身”当然是人,人有生有死,“虽有生死,然而死此生彼,未尝息也。”就好比月亮有盈有阙,循环不止。这就是“道”,也就是道家“无一有一无”的循环论。在论述了生死不息的正题之后,庐山隐者说:“世之治术者知其说,不知其所以说也。”归根到底,“日”的出入,“月”的盈阙,“人”的生死,都是合于“道”的,世界没有增长,没有消耗,“性一而已”,“道”也是永恒不变的。

老子的哲学思想,说到底是客观唯心论,这些道理,在隐者的讲述里,是玄而又玄的。难怪在苏辙讲给友人时,“客漫不喻”,就是客人听的很糊涂,经反复解释,最后客人也不便再说其他了,只好“唯唯”算了。苏辙之所以给他的小轩命名为“待月轩”,正是他从道家的玄理中取来的。