诗歌开篇“零落桐叶雨,萧条槿花风”,以写景起兴,既奠定了全诗伤感悲凉的感情基调又暗中点明悠友人分别的时间。秋季甫至,秋意却浓,诗人看到凋零的桐叶、衰败的槿花,悠然飘落在秋风秋雨之中,目光所及皆为萧瑟之景,伤秋之情油然而生。此情此景又让诗人想起悠友人离别时的场景,心中愈发感伤。

“况悠故人别,中怀正无悰”一句将诗人的伤秋之情悠和友人分别之后的落寞之情自然地连接起来。诗人没有写出悠友人分别的具体情境,以虚笔“勿云不相送,心到青门东”写分别之实事,诗人假设友人问自己“为何不相送?”“心到青门东”则是诗人的回答,不要说我没有送你离开,我的心已经随你远去,倘若相送,又如何忍心悠你分别?寥寥数笔,勾勒出二人离别之时的大致情景,又给读者留下无数想象的空间。

吟咏至此,诗人心中伤秋怀远的复杂心情无限放大,心中的抑郁之情不吐不快,进而抒发出此篇诗作中的情感最强音:“相知岂在多,但问同不同。同心一人去,坐觉长安空。”最后二旬又再次点明白居易悠元稹交情之深,悠中间四句遥相呼应,使得全诗浑然一体。全诗在诗人情感最高点戛然而止,余音缭绕而又耐人寻味。最后四旬言简意赅,却富含哲理,引起了无数读者的共鸣:不求朋友成群,但求知己一人,外面的世界再喧嚣,知心人不在,也如空城般孤寂。

这首诗融写景、叙事、抒情于一体,情景交融,用笔虚实相生,实处描写景物,虚处勾勒景象,全诗如行云流水,毫无生涩之感。诗人在诗中的留白更给读者留下了无数想象空间。

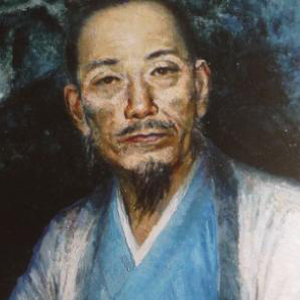

这是颜延之《五君咏》中的第二首,歌咏的对象是魏晋间的名士嵇康。嵇康因曾作过中散大夫,故世称嵇中散,他是曹魏宗室的女婿,故于当时司马氏的政治集团抱不合作的态度。他虽崇尚老庄,喜言养生服食之事,但富于正义感和反抗性,曾勇敢地抨击虚伪的礼法与附炎趋势之士,最后被司马昭所杀。此诗就是通过对嵇氏不谐流俗的倔强性格的歌颂,表现了颜延之本人的人生态度。

“中散不偶世,本自餐霞人”两句是对嵇康个性的总述。嵇康不能与世俗之人和谐相处,他自己的《与山巨源绝交书》说自己想学习阮籍的口不论人之过,“然未能及”,就说明了他禀性的刚直,又说自己“性有所不堪,真不可强”,都体现了他不谐流俗,孤高自傲的品格。又据《黄庭经》注中说,餐霞是神仙家的一种修炼方法,指在幻觉中感到日中五色流霞环绕,于是便蒋甘光流霞吞入口中,是一种得道的途径。诗中说嵇康天生具有成仙得道的禀性,自然已高出众人之上。《晋书》本传中说他:“常修养性服食之事,弹琴咏诗,自足于怀,以为神仙禀之自然,非积学所得。”可知嵇氏本人重视自然的禀赋,以为这是得道的根本。

“形解验默仙,吐论知凝神”两句从“餐霞人”三字而来,说嵇康的学道求仙,“形解”就是“尸解”,指学仙者遗弃形体而羽化飞升。《文选》李善注中引顾恺之的《嵇康赞》云,南海太守鲍靓是个有道之士,东海徐宁师事之,徐宁半夜听到室内有美妙的琴声,很是奇怪,便跑去问鲍靓,鲍氏以为是嵇康在操琴,徐宁问道:“嵇康已被杀,何以还在这里?”鲍氏说:“叔度迹示终,而实尸解。”这就是所谓嵇康“形解”之说的依据。由“形解”而可以证明他已默然仙去。嵇康曾作《养生论》,专论修身养性,长生久视之道。孙绰的《嵇中散传》中说:“嵇康作《养生论》,入洛,京师谓之神人。”《晋书》本传上也说他以为“至于导养得理,则安期、彭祖之伦可及,乃著《养生论》。”都指出《养生论》一文是嵇氏的力作,这里所谓的“吐论”即指此。“凝神”二字语本《庄子》,如《逍遥游》中说:“藐姑射之山有神人居焉,其神凝。”又《达生》中说:“用志不分,乃凝于神。”“凝神”即指精神达到宁静专一的境界。这里说由嵇康的《养生论》一文即可看出他的精神面貌与深厚的修养。

如果说“形解”二句主要是说嵇氏的学仙出世思想,那么“立俗解流仪,寻山洽隐沦”二句则是说他处世的经历。嵇康是个桀骜不驯的人,对当时的政治黑暗深表不满,曾当面奚落过司马昭的心腹钟会,他在思想上非汤武而薄周孔,大异于世俗之人的见解。故诗中说他身在俗世却与流俗之见相背。史传上又载嵇康曾采药入山泽,乐而忘返,樵者见之,以为神人。又说他曾入山与隐士孙登、王烈等游,过往甚契,故此诗中说他居于山中能与隐者融洽相处。这两句表现了他与世俗相违而希企隐逸的思想祈尚。

“鸾翮有时铩,龙性谁能驯”两句则是对嵇氏遭诬被害的解释和总结。据《晋书·嵇康传》中说,嵇康得罪钟会,钟会就在晋文帝司马昭面前进谗道:“嵇康,卧龙也,不可起。公无忧天下,顾以康为虑耳。”又说康曾助毋丘俭,遂遭到杀戮。然可见当时已有人将嵇氏比作龙,《晋书·嵇康传》中还说“人以为龙章凤姿”。故颜延之也以鸾、龙比喻嵇氏,以为它们虽然时常受到摧残,但其不屈的本性却是任何人也不能使之驯服的。言外之意是说嵇康虽时时受人诋淇甚至惨遭杀身之祸,然其不受世俗束缚的本性是不会改变的,这也正是他受害的真正原因。作者以此歌颂了嵇氏的人品精神,同时也表示了他本人不肯屈从世俗的个性。

颜延之的这组《五君咏》各诗在结构上相当严密而且一致。起二句为概述一人平生最重要之活动或思想核心如阮籍之韬晦隐沦,嵇康之不谐流俗,刘伶之寄情于酒,阮咸之高材美质,向秀之甘心淡泊,都于首二句中道出。后四句则叙述人物的主要行事与个性,往往取诸史传,择其典型,令人物的品行于数言之中揭出。最后两句则能在咏史的基础上翻出新意,以古证今,借古人之事而表现出自家怀抱。何焯评这组诗说:“既能自叙,仍不溢题。”就指它们能在紧扣论史题目的同时而自叙心迹,如此诗中“鸾翮”二句即表达了颜延之本人对人生与时事的态度。

这组诗的结构也颇类似于后来的律诗。首二句总领起势,后四句铺填,最后议论作结,含不尽之意在于言外。对于颜诗结构的精严前人也已道及,如沈约的《宋书·谢灵运传论》中说:“爰逮宋氏,颜、谢腾声,灵运之兴会标举,延年之体裁明密,并方轨前秀,垂范后昆。”就指出了颜氏体裁上的明晰与缜密,《五君咏》便是极好的例证。

“有瞽有瞽,在周之庭”,说明在宗庙上奏乐的主体是瞽;而“设业设虡”、安置乐器的则当是担任瞽的辅佐的眡瞭。乐器则列举了应、田、鞉、磬、柷、圉、箫管,与《周礼·春官》所载“瞽蒙掌播鼗、柷、敔、埙、箫管、弦歌”基本相符,其中柷为起乐、圉(敔)为止乐之器,以首尾涵盖,表示这次演奏动用了全套乐器而“八音克谐”(《尚书·舜典》),“喤喤厥声,肃雝和鸣”,其音乐自然十分美妙。

周颂三十一篇都是乐诗,但直接描写奏乐场面的诗作惟《周颂·执竞》与此篇《周颂·有瞽》。《周颂·执竞》一诗,“钟鼓喤喤,磬筦将将,降福穰穰,降福简简”,虽也写了作乐,但也落实于祭祀降福的具体内容。惟有《周颂·有瞽》几乎纯写作乐,最后三句写到“先祖”“我客”,也是点出其“听”与“观”,仍归结到乐的本身,可见这乐便是《周颂·有瞽》所要表达的全部,而这乐所包含的意义,在场的人(周王与客)、王室祖先神灵都很明了,无须再加任何文字说明。因此,《周颂·有瞽》所写的作乐当为一种定期举行的仪式。《礼记·月令》:“季春之月……是月之末,择吉日,大合乐,天子乃率三公、九卿、诸侯、大夫亲往视之。”高亨《诗经今注》认为这即是《周颂·有瞽》所描写的作乐。从作乐的场面及其定期举行来看,大致两相符合,但也有不尽一致之处。其一,高氏说“大合乐于宗庙是把各种乐器会合一起奏给祖先听,为祖先开个盛大的音乐会”,而《礼记·月令》郑玄注则说“大合乐以助阳达物风化天下也,其礼亡,今天子以大射、郡国以乡射礼代之”,目的一空泛、一具体;其二,高氏说“周王和群臣也来听”,《礼记·月令》则言天子率群臣往视,音乐会的主办者便有所不同了。另外,高氏说“据《礼记·月令》,每年三月举行一次”,《月令》原文是“季春之月”,按周历建子,以十一月为岁首,“季春之月”便不是“三月”了。可见要确指《有瞽》作乐是哪一种仪式,还有待进一步考证。

《周颂·有瞽》这一纯写作乐过程的诗篇,不仅表现了周王朝音乐成就的辉煌,而且也显示了周人“乐由天作”因而可以之沟通入神的虔诚观念。

春暖花开的时节,杜甫本想寻伴同游赏花,未能寻到,只好独自在成都锦江江畔散步,每经历一处,写一处;写一处,又换一意;一连成诗七首,共成一个体系,同时每首诗又自成章法。

第一首写独步寻花的原因从恼花写起;第二首写行至江滨见繁花之多;第三首写某些人家的花,红白耀眼,应接不暇;第四首则写遥望少城之花,想象其花之盛与人之乐;第五首写黄师塔前之桃花;第六首写黄四娘家尽是花;第七首总结赏花、爱花、惜花。组诗前四首分别描写恼花、怕春、报春、怜花而流露出悲愁的情怀;后三首显示出赏花时的喜悦之情,蕴含春光难留之意。全诗脉络清楚,层次井然,是一幅独步寻花图,表现了杜甫对花的惜爱、在美好生活中的留连和对美好事物常在的希望。

这组诗,每首都紧扣着寻花题意来写,每首都有花。第一首起句的“江上被花恼不彻”和末首的“不是看花即欲死”遥相呼应,真如常山蛇,扣首则尾应,扣尾则首应,而其中各首都抓绘着赏花、看花,贯串到底。

第一首:“江上被花恼不彻”,花恼人,实际上是花惹人爱。花在江上,花影媚水,水光花色,更是可爱。“颠狂”两字把爱花的情态刻画得淋漓尽致。

于是诗人觅伴赏花,“走觅南邻爱酒伴”。可知杜甫是找他的邻居一同赏花的。“经旬出饮独空床”,明写这位爱酒伴是出饮,但他该也是独自赏花去了。这“无处告诉只颠狂”写的是两个人的事——他们都到江畔独步寻花去了。也可能寻花的还有更多的人,谁都爱美。这七首绝句写寻花,贯穿了“颠狂”二字,这第一首诗是解题。

第二首:“稠花乱蕊畏江滨”,是承第一首“江上被花恼不彻”而来的。江上的花是纷繁的花和杂乱的蕊左右包围着江的两边,浣花溪一片花海。第一首头一句说“江上被花恼不彻”,而这首第二句则说“行步欹危实怕春”。王嗣奭在《杜臆》把颠狂的形态和心理都讲得比较透辟。花之醉人如此,接着写驱使诗酒,“未须料理白头人”。这是写花之魅力,花添诗情酒意,花使青春长在。这是寓有哲理,也合乎情理的。

第三首:“江深竹静两三家,多事红花映白花。”这两句又是承二首句“稠花乱蕊畏江滨”而来,把大的范围缩到小的范围——两三家。范围缩小了,花却繁忙起来了。诗的起句是写静态,红花白花也平常。而加“多事”两字,顿觉热闹非常。“多事”又是从前面花恼人而生发来的,其奇妙处也是前后辉映。

末二句抒情,把春光拟人化。“报答春光知有处,应须美酒送生涯。”似乎有所妙悟,也似有所解脱,但其深情,仍该是爱花。

第四首:“东望少城花满烟,百花高楼更可怜。”组诗又宕开一层,写洗花溪边的繁花缤纷,这是村居所见之花;作者这时又想象成都少城之花,“百花高楼更可怜”。这句和他后来写的“花近高楼伤客心”,两句前半截极相似,而后三字哀乐迥异。“更可怜”即多可爱的意思。

遥看少城之花,本是烟雾迷惘的烟花,但不曰烟花,而曰花满烟,真如《杜臆》所云“化腐为新”了。这样把城中之花再来陪衬江上、江滨村中人家之花,有远望近观之异,而乐事则相同。末二句以发问作结,“谁能载酒开金盏,唤取佳人舞绣筵?”实叹招饮无人,徒留想象,余韵无穷。

诗题为独步寻花,组诗的第五首则写到黄师塔前看花。“黄师塔前江水东”,写具体的地点。“春光懒困倚微风”则写自己的倦态,春暖人易懒倦,所以倚风小息。但这为的是更好地看花,看那“桃花一簇开无主,可爱深红爱浅红”。这里叠用爱字,爱深红,爱浅红,爱这爱那,应接不暇,但又是紧跟着“开无主”三字来的。“开无主”就是自由自在地开,尽量地开,大开特开,所以下句承接起来更显出绚烂绮丽,诗也如锦似绣。

第六首写寻花到了黄四娘家。这首诗记叙在黄四娘家赏花时的场面和感触,描写草堂周围烂漫的春光,表达了对美好事物的热爱之情和适意之怀。春花之美、人与自然的亲切和谐,都跃然纸上。首句点明寻花的地点,是在“黄四娘家”的小路上。此句以人名入诗,生活情趣较浓,颇有民歌味。次句“千朵万朵”,是上句“满”字的具体化。“压枝低”,描绘繁花沉甸甸地把枝条都压弯了,景色宛如历历在目。“压”、“低”二字用得十分准确、生动。第三句写花枝上彩蝶蹁跹,因恋花而“留连”不去,暗示出花的芬芳鲜妍。花可爱,蝶的舞姿亦可爱,不免使漫步的人也“留连”起来。但他也许并未停步,而是继续前行,因为风光无限,美景尚多。“时时”,则不是偶尔一见,有这二字,就把春意闹的情趣渲染出来。正在赏心悦目之际,恰巧传来一串黄莺动听的歌声,将沉醉花丛的诗人唤醒。这就是末句的意境。“娇”字写出莺声轻软的特点。“自在”不仅是娇莺姿态的客观写照,也传出它给作者心理上的愉快轻松的感觉。诗在莺歌“恰恰”声中结束,饶有余韵。此诗写的是赏景,这类题材,盛唐绝句中屡见不鲜。但像此诗这样刻画十分细微,色彩异常秾丽的,则不多见。如“故人家在桃花岸,直到门前溪水流”(常建《三日寻李九庄》),“昨夜风开露井桃,未央前殿月轮高”(王昌龄《春宫曲》),这些景都显得“清丽”;而杜甫在“花满蹊”后,再加“千朵万朵”,更添蝶舞莺歌,景色就秾丽了。这种写法,可谓前无古人。其次,盛唐人很讲究诗句声调的和谐。他们的绝句往往能被诸管弦,因而很讲协律。杜甫的绝句不为歌唱而作,纯属诵诗,因而常常出现拗句。如此诗“千朵万朵压枝低”句,按律第二字当平而用仄。但这种“拗”决不是对音律的任意破坏,“千朵万朵”的复叠,便具有一种口语美。而“千朵”的“朵”与上句相同位置的“四”字,虽同属仄声,但彼此有上、去声之别,声调上仍具有变化。诗人也并非不重视诗歌的音乐美。这表现在三、四两句双声词、象声词与叠字的运用。

“留连”、“自在”均为双声词,如贯珠相联,音调宛转。“时时”、“恰恰”为叠字,即使上下两句形成对仗,使语意更强,更生动,更能表达诗人迷恋在花、蝶之中,忽又被莺声唤醒的刹那间的快意。这两句除却“舞”、“莺”二字,均为舌齿音,这一连串舌齿音的运用造成一种喁喁自语的语感,维妙维肖地状出看花人为美景陶醉、惊喜不已的感受。声音的效用极有助于心情的表达。

在句法上,盛唐诗句多天然浑成,杜甫则与之异趣。比如“对结”(后联骈偶)乃初唐绝句格调,盛唐绝句已少见,因为这种结尾很难做到神完气足。杜甫却因难见巧,如此诗后联既对仗工稳,又饶有余韵,用得恰到好处:在赏心悦目之际,听到莺歌“恰恰”,增添不少感染力。此外,这两句按习惯文法应作:戏蝶留连时时舞,娇莺自在恰恰啼。把“留连”、“自在”提到句首,既是出于音韵上的需要,同时又在语意上强调了它们,使含义更易体味出来,句法也显得新颖多变。

最后一首:“不是爱花即欲死”。痛快干脆,毫不藏伏。杜甫惯于一拚到底,常用狠语,如“语不惊人死不休”,即是如此。他又写道:“只恐花尽老相催。”怕的是花谢人老。下两句则是写景,写花枝之易落,花蕊的慢开,景中寓借花之深情,以对句出之,更是加倍写法,而又密不透风,情深语细。