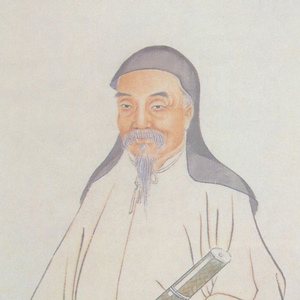

这是一封招唤友人一同隐居学道的书信。

作者先表述接到对方来信时的愉快心情。“栖六翮”句说劲健之鸟栖息于山野荆丛之上,这是比喻自己隐居山林。“望绮云”句说仰望青天彩云,这是说自己向往成仙飞举。陶弘景少年时读葛洪《神仙传》,便对人说: “仰青天,睹白日,不觉为远矣。” (《梁书·处士传》) 这里也是此意。“春华”四句说友人的信情动于中而形于言,倾吐心曲。“春华来被,草色开鲜”是比喻来信情辞之美。于是深感二人同心,非常欣慰。“邻德”用 《论语·里仁》“德不孤,必有邻”之语。接着说虽友人居庙堂之高,但向往隐逸学道,实在令人钦佩。岱岭,泰山,道教以为福地,这里代指道教名山。飞霜指熔炼丹药,魏晋人有以“霜”称仙药者。

再下面抒写自己隐居山林的心情: 虽摆脱了尘务俗累,但仍有衰老、死亡的恐惧。除非真象《庄子》所说的那样,将生死看得毫无差别,不然,谁能不为老之将至而心头发热?这么一来,便更盼望有知己神交之友,相与偕隐,同其忧乐,互相安慰。最后即呼唤对方,说:何必一面栖栖惶惶,一面徒然以《庄子》齐同死生的说教自慰?(鼓缶用庄子妻死鼓盆而歌事;庄子说死生均为道之运化,故无须乐生哀死。)还是从事于修道养生、返老还童之术吧。

陶弘景是道教著名人物,深为当时人所仰慕。《梁书·处士传》说他“有时独游泉石,望见者以为仙人”。但从本文可以看出,他虽隐于山林,但有时也不免有一种孤独感,更有死之恐惧。其内心深处,究竟还是有与常人相通的一面的。

这首曲子描写了民间的立春习俗和迎春的欢悦。此曲句句有“春”,着意渲染迎春气氛,节令特征鲜明。春盘、春燕、春风、春酝、春宴、春歌,一派祥和的春气象,令人心醉。

四首散曲中,以第一首的体式最为特别,散曲采用了巧体中的嵌字体形式。嵌字体可每句都嵌同一个字;或分嵌限定的某些字,如贯云石《清江引·立春》每句之首分别冠以“金、木、水、火、土”五字,每句又都用一个“春”字;又有的则是嵌数目。嵌字体以构思奇特取胜,其中也能表达一些特别的思想感情,在加强语气、增加形式美方面都有很好的效果。

此曲描写了民间的立春习俗和迎春的欢悦。人文与自然交融,动与静交替,意趣盎然。运用嵌字体连连咏叹春之到来,表现出对春天的喜爱之情到了无以复加的地步。

此词抒发了作者病体初愈、徘徊香径时,悼惜春残花落、感伤年华流逝的惘怅和哀愁。

词的上片,情景交融,辞意凄婉。“病起恹恹”,即《青箱杂记》所说的“一日病起”,这句是实写作者当时的情况。由于生病,心绪愁闷,故见画堂乱正在凋谢的花枝,也好像更增添了几分憔悴。“画堂”句,不仅点出了暮春的节候特征,而且亦花亦人,花人兼写:“憔悴”,既是写凋谢的花,也是写老病的人;人因“病起恹恹”,而觉得花也憔悴;而花的凋谢也更增加了病人心理上的“恹恹”。“乱红”两句,紧承“画堂”句,进一步描绘物象,渲染气氛。有“画堂花谢”,即有“乱红飘砌”。“砌”应“画堂”,“乱红”应“花谢”,连环相扣,正是作者用笔缜密之处。“滴尽胭脂泪”,则情浓意切,极尽渲染之能事。“胭脂泪”,形象地描绘“乱红”的飘坠,赋予落花以伤感的人情,同时也包含了作者自己的伤感。

下片转入怀人念远。“惆怅”两句,写乱春人去,无人在花乱共醉,只有“惆怅”而已。“惆怅”之至,转而为“愁”,愁且“无际”,足见其怀人之深。最后两句,更以特出之笔,抒发此情。“武陵回睇”,即“回睇武陵”,由结句的“波空翠”看,作者当是由眼乱的“乱红飘砌”而联想到“落英缤纷”的武陵溪,而那里正是驻春藏人的好地方。但这里并非是实指,而是借以代指所怀念的人留连之地。不过,人在远方,虽凝睇翘首,终是怀而不见,望中徒有翠波而已。“空”字传神,极能表现作者那种怅惘、空虚的心情。

由落花而伤春,由伤春而怀人,暗寄时事身世之慨,全词闲笔婉妙,深情幽韵,若不能自胜。这种情调与政治舞台上刚毅英伟、喜怒不见于色的韩琦绝不相类。同样的情况,还有范仲淹、司马光等,皆一时名德重望,他们都写过艳丽的小词。其实,这倒是一种正常现象,如杨慎《词品》所说:“人非太上,未免有情。”唐韩偓《流年》诗有云:“雄豪亦有流年恨,况是离魂易黯然。”再者,这与词的发展特点有关。词之初起,便以抒情为上,《花间》之后,便形成了婉约的传统,韩琦生活的那个时代,词还没有突破这个传统。

这首词描写清明时节西湖游春的热闹繁华景象,特别着重描绘日暮回城时喧哗熙攘的情景,着意描绘游春的欢乐气氛,从侧面来写西湖之美。这首词写得人欢景艳,别具一格,不乏动人之处。

这首词是写清明时节西湖游春的热闹繁华景象,从侧面来写西湖之美,着意描绘游春的欢乐气氛。古时以农历三月上旬巳日为“上巳”,这一天历来有到水滨踏青的习俗。《梦梁录》卷二载:“三月三日上已之辰,曲水流觞故事,起于晋时。唐朝赐宴曲江,倾都禊饮踏青,亦是此意。”《东京梦华录》也记载:“四野如市,往往就芳树之下,或园囿之间,罗列杯盘,互相劝酬。都城之歌儿舞女,遍满园亭,抵暮而归。”这就可以看出是郊外人们游春的盛况。西湖景色迷人,是游人的最佳去处。看绿柳丛中,车如流水马如龙,争相抢道,西湖岸上,游人如织,各色人等都在享受欣赏着大好春光。词人自己也乘着朱轮钿车加入了这欢乐春游的队伍。

词上片描绘的是一幅白天西湖春游图。下片写游人返归的景象。日暮时分,酒醒了的、还在醉着的,前后相将归家。从西湖弯斜的堤岸一直到城头,一路之上,花头攒动。“直到城头总是花”,这里既指从西湖到颍州城下的路边鲜花盛开,又当指一路上游人皆头上簪花而归。唐宋时,人们有采花簪头之俗,无论男女。如杜牧《九日齐安登高》中即写道:“尘世难逢开口笑,菊花须插满头归。”苏轼《次韵苏伯固主簿重九》说道:“髻重不嫌黄菊满,手香新喜绿橙搓。”刘克庄《上巳》也有句云:“暮归尚有清狂态,乱插山花满角巾。”可见,“直到城头总是花”,写的是人们春游而归,头上簪花络绎回城的情景。

清明上巳时节,是古人往水边游玩的时侯。以这样一个游览的时节,再加上西湖这样一个游览胜地,真可谓良辰美景,两者铸备,热闹景象自是非同寻常。本词所表现的正是一派盛景,“满目繁华”即为全词的核心。

满目繁华的特点,首先体现在对游者的描写上,这也是作品表现的重点。

游者一是多,二是欢。游者之多,在词中写道:“争道谁家,绿柳朱轮走锢车”。这一句写了两种不同的游者,一种是乘车者,一种是徒步者。车多,才会引起人们的争相指点;行者多,也才可能出现“争道”的景状。最后这两句用寥寥数字,展示出了一个毂击肩摩的游览盛况。另外,下片“喧哗”一词,又从音响的角度突出了游者之多,以西湖这样的敝廓之地,竟有人声鼎沸之感,那行人熙来攘往的情景是可想而知的了。何以见出游者之欢?从上述行人“争道谁家”车的描写中,已传出一片欢快活跃的气氛,接着写游人日暮归返时的“醒醉”二字,更是道尽了游者各各相异的神态。这令人想起明代文学家张岱在《西湖七月半》一文中对各种赏月人的生动描写:他们有的“浅斟低唱”,有的“喝呼嘈杂,装假醉”,也有的“呼客纵饮”、“纵舟酣睡”。

本词中“醒醉”二字所激起的正是类似这些景象的联想,从游人归返之态中,似可想见他们有的专意游览,饱享春景;有的就景欢饮,一醉方休,他们各以自己的方式纵情游乐,尽兴而归。总之,游者云集,笑语连天。

满目繁华,还体现在对西湖自身景色特点的描绘上。

这虽然不是作品的表现重点,但却是组成繁华景象不可缺少的部分。清明上巳已是暮春时节,但作品中绝无花衰红消的悲凉之意,却呈现出色彩浓艳的一派盛景。在“绿柳朱轮走钿车”一句中,词人以绿柳和朱轮相对,既写了钿车的豪华,也衬托出柳树的茂盛,色彩鲜明,春意浓郁。词的结句顺承“游人日暮相将去”的语意,写归途所见的景色,路转堤斜,一路是花。这是枝上花还是落于地上的花?词人没有明写,他仅给人留下一个印缘,只觉得满目姹紫嫣红,春花充盈着整个空间。熙熙攘攘的人流和满地遍野的鲜花汇成一体,气氛是很热烈的。这使我们想起欧阳修在另一首《采桑子》中所写的词句:“笙歌散尽游人去,始觉春空。”这一个“空”字,正是从对立的角度表明了词人对本词中所显示的盛况无比深切的感受,也说明了词人和春意有着不可分割的联系。所以,本词即抓住这两方面内容共同表现了颍州西湖的繁盛。

此词从开始到结束都贯穿着“繁华”、“喧哗”的节日气氛,把读者也卷入这气氛之中,领受节日的欢乐。读完这首词,再回头看看第一句:“清明上已西湖好。”就不难看出,作者是借节日的繁华来赞美西湖好的。词中每一句都有丰富的内涵,全词构成一幅生动壮美的游春图。

整首词通过朱轮钿车争道、游人簪花而归的特写镜头,形象描绘了一幅颍州西湖清明上巳时期的风情画。这首《采桑子》写得人欢景艳,别具一格,不乏动人之处。