这首酬答诗是专为秦嘉奉役赴京师而作的。这首赠别诗表达了病妇独守空闺,牵念丈夫的痛苦。前十句是化情于事,后十句是直抒其情。在表现形式上,诗人仿效楚辞的兮字句式,每句皆用一“兮”字,极表感叹之情。这与全诗悲伤咏叹的情调颇为相合,极大地增强了诗歌的表现力。全诗大致分二层意思。

第一层,作者陈述自己未与丈夫互诉衷肠的原委及内疚之情。写自己患病母家,身体不好,常常被病魔缠绕,所以回了娘家,至今卧床不起,不能出门已有数月,仍然没有痊愈,不得与夫话别。“不令”,不善;“婴疾”犹抱病;“差”,病愈。

“旷废兮侍觐,情敬兮有违’’二句转写自己因病未能拜见丈夫,亲自服侍稠陪伴他,有违敬夫之情。“觐”.朝见,拜见(君主)。作者用“觐”字以示对丈夫的尊敬和爱慕。当时,秦嘉派去接徐淑的车已经“空返“,作者深感内疚而作此句。由此能感受女诗人内心蕴藏的复杂情愫。作者首先交待不能送别的原因,虽是叙事,而又化情于事,于事见情。平静的水流是最深的水流,强忍不露的感情更为诚挚动人,这几句看似平平叙事的诗,亦复如此。

第二层写自己得知丈夫即将远行却难以面别的悲凉和凑苦。

君即刻奉命去京师了,“一别音容两茫茫“,岁月多么漫长啊l所谓“一日不见如三秋兮”,何况此别并非几日。而我未能与你宽语相慰,对你倾叙思恋之情。下二旬“瞻望兮踊跃,伫立兮徘徊。“借《诗经·燕燕》中“瞻望弗及,伫立以泣’’的意思,自己不能长亭送别只好在想象中站在高处,极目远眺,希望能看到你远去的身影,在那里独自徘徊。接下来,作者写登高远望仍不见丈夫踪影的内心感伤和联想。旧时代的妇女往往把自己一生的希望都寄托于丈夫,即所谓“出嫁从夫”。故与久别归来的丈夫团聚乃是她们最为欣喜之事。何况秦嘉夫妇感情甚笃,故未见面之遗恨更深。

于是作者忧虑丈夫行路前的衣食是否备妥,心情是否忧郁,梦想其容晖。今日一别,何时相见呢?作者极想获悉下次相聚之时日,而事实上又不得而知,故言限无兮羽翼,高飞兮相追”作者任自己思绪联翩,想象驰骋,表达了自己恨不能象鸟一样展翅而飞,永远与丈夫形影不离的感情。别离之际的神伤魂泣,女诗人身染沉疴,竟连“消魂”的叙别亦不能得。丈夫远出,相去日远,诗人不禁幻想自己能插翅高飞,长追不弃。然而幻想终归还是幻想。

“长吟兮永叹,泪下兮沾衣“是对自己此刻心情和神态的真实写照。想象与现实的强烈对比使作者更伤感了,无奈只得长叹一声,让汩汩涌出的泪水打湿衣裙罢了,又能如何呢?缠绵俳恻之情溢于言表。这是从焦躁中冷静下来和从幻想中清醒过来之后的感伤。“长”字“永”字,同义重复,更见得此情的厚重压抑,深沉含蓄,至此一个赢弱、多情的少妇形象跃然纸上了全诗感情真挚,一片深情。“君今兮奉命,远适兮京师。悠悠兮离别,无因兮叙怀。”四句虽未明写渴望与夫相聚,但此情却渗透于字里行间。

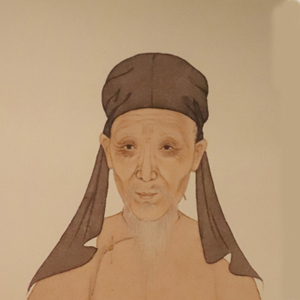

徐淑的丈夫秦嘉入洛阳就职,当时徐淑正卧病母家,夫妇没能面别,秦嘉作《留郡赠妇诗》三首与妻话别。徐淑以此诗作答,表达不能与丈夫相随前行的悲痛伤心和对丈夫的挚爱深情。

《十五从军征》,是一首暴露封建社会不合理的兵役制度的汉代乐府民歌,反映了劳动人民在当时黑暗的兵役制度下的不平和痛苦。这首诗描绘了一位少年从军65年返回故里时家破人亡的情景,揭露了封建兵役制度给劳动人民带来的苦难。也同时说明了作者讨厌战争,渴望和平,关心劳动人民。

十五从军征,八十始得归。道逢乡里人:“家中有阿谁?”“遥看是君家,松柏冢累累。”兔从狗窦入,雉从梁上飞;中庭生旅谷,井上生旅葵。舂谷持作饭,采葵持作羹。羹饭一时熟,不知贻阿谁。出门东向看,泪落沾我衣。

“道逢乡里人,‘家中有阿谁?’”主人公的思想脉络由六十五年的征战生活进入邈邈旷野、漫漫古道,对亲人家园的现状由茫然无际的想象到急切地、盼知又怕知地询问,读者由开头两句诗展开的遐想的翅翼也在主人公焦急的劈头问话声中收束。,一句“家中有阿谁”的追问,推出了作品的聚光点——家。六十五年了,岂敢奢望家人安然无恙、亲人健在?能有一二幸存者已是不幸中之万幸了。所以他只问,家中还有谁侥幸苟活人世呢?可是,“乡里人”的回答却如站在雪地里浇下的一盆冰水:“遥看是君家,松柏冢累累。”在这动乱的年月,我的亲人们竟无一幸存者?多少年来积压心底的感情,向谁倾诉、向谁表达啊?唯有那青青松柏、垒垒坟冢吗?那,就是我的家吗?不,不,不可能!

摆在他面前的现实是:“兔从狗窦入,雉从梁上飞;中庭生旅谷,井上生旅葵。”由遥看到近见,满眼更加荒凉凄楚的景象。作者没说室空无人,而是抓住野兔见人钻进家畜窝中自以为得所,野鸡惊飞落到屋内梁上自以为安的情景;作者没有直书庭园荒芜杂乱,只摄取了井边、中庭随意生长的葵菜和谷物两个“镜头”,人去屋空,人亡园荒,更其形象,倍伤人心神。一个风尘仆仆的老人,站在曾经炊火融融、庭园整洁的“家”的面前,站在盼望了六十五年可又无一亲人相迎的家的面前,竟然比想象的还不堪十倍、百倍……这是怎样一种情境,将掀起读者怎样的感情波澜呢?

“出门东向看,泪落沾我衣。”他走出年久失修的破门,向东方看去,他也许还抱着希望,他看到了谁?看到了什么呢?他也许看到了久别的亲人?也许什么也没有看到。他茫然地从幻想中走出来,低声哭了起来 “泪落沾我衣”五个字,饱和了多么丰富、多么深厚、多么沉痛的感情内涵啊! 主人公和他的家的相互映衬的叙写,把作品的主题和艺术水平都推向了一个新的高度:服了整整六十五年兵役的人,竟然还是全家唯一的幸存者,那些没有服兵役的亲人们,坟上松柏都已葱葱郁郁,可以想见他们生前贫寒凄苦的生活还不如每时每刻都可能牺牲的士卒;作品具体写的是主人公为国征战六十五载却有家归不得,等到归时却又无家可归的不幸遭遇和惨痛心情,而他的不幸与那些苟生且不能只有走进静默、暗湿、冰冷的坟墓的亲人们相比,他又是“幸运者”了。作品就不仅仅暴露了封建兵役制度的黑暗、罪恶,不仅仅表现了八十老翁一人的不幸,而且反映了当时整个社会现实的黑暗,表现了比个人不幸更深广的全体人民的不幸和社会的凋敝、时代的动乱,

他向远方望去,难道自己的祖国里,只有自己一家是这样的吗?

南唐后主的这种词,都是短幅的小令,况且明白如话,不待讲析,自然易晓。他所“依靠”的,不是粉饰装做,扭捏以为态,雕琢以为工,这些在他都无意为之;所凭的只是一片强烈直爽的情性。其笔亦天然流丽,如不用力,只是随手抒写。

“林花谢了春红,太匆匆!无奈朝来寒雨晚来风。”起笔“林花”,但不是重点,重点却是“谢了春红,太匆匆”:林花凋谢,遍地落红。花开花落几时许?春去太匆匆。无奈啊,娇艳的花儿怎么能经得起那朝来的寒雨晚来凄风?春季是最美好的季节,“春红”是最美好的物品,“红”最美丽的颜色。这样美好的事物突然间竟自“谢了”,而且是“太匆匆”,多么令人惋惜感叹!以“春红”二字代花,乃至极美好可爱之花,既是修饰,更是艺术;随手拈来,直写事物,乃天巧人工之笔。作者以花比喻一切美好的事物(当然也包括人的美好生命),这就具有更丰富的内容。“谢了”二字中所表现的惋惜感叹之情本已十分强烈,然犹嫌言不尽意,复又于其后加上“太匆匆”三字着力形容,使惋惜感叹之情更加突出。一个“太”字,责怨甚也。在后主看来,好端端的一个“四十年来家国,三千里地山河”的南唐之匆匆衰败,顷刻灭亡,不正象林花之突然凋谢吗?这林花的形象中,深深寄托着失家亡国的悲伤。短短的六个字中,包容着极深广的内容。这便是所谓取一于万而涵盖万有。杜甫《曲江》“风飘万点正愁人”,晏殊《破阵子》“荷花落尽红英”,表现的都是对有情之生命面临衰败之际的哀惋感叹之情,但都没有后主这句的感情深厚。此处的“春红”二字己远为下片的“胭脂”作根,相互照应。时序推迁,林花凋谢,这本是有情之生命的必然,“春红”自然衰谢,虽是可惜,尚可开解,如今却“太匆匆”地遭到“无奈朝来寒雨晚来风”、“风刀霜剑”的不断摧残,于是寄予了愤慨的责怨。《红楼梦》里林黛玉的《葬花词》中写道:“一年三百六十日,风刀霜剑严相逼。明媚鲜妍能几时,一朝飘泊难寻觅。”和后主的这句词描写的情景十分相似。“无奈朝来寒雨晚来风”这个九字长句道出了林花匆匆凋谢的原因;“朝”与“晚”、“雨”与“风”的对举,极尽朝风暮雨摧残施虐的无可抗争之悲绪;也抒发出了(对“物”、“我”一体的)哀叹!“无奈”二字进一步表显出人们无力回天任风雨,只有“无可奈何花落去”无能为力的怨恨愤慨了。

下片写惜春、恋春、恋春红,叹不能再复重。人生长恨有如水长东。“胭脂泪,留人醉,几时重?自是人生长恨水长东。”风雨后满地的落红,像是美人脸上和着胭脂流淌的眼泪;见花泪,人心碎,悲伤凄惜心迷醉;相问何时能重会?叹,人生从来遗憾多,恰似长江东逝水!面对美好事物之殒落,而又爱莫能助,其情该是何等痛苦难堪。所以接着便由写花的零落,转到写人思想感情之痛苦。“胭脂泪”是说飘落遍地的红花,被夹着晚风吹来的寒雨打湿,犹如美人伤心之极而合着胭脂滴下的血泪。“胭脂泪”三字是用拟人手法由花转入写人的交接点。胭脂,是林花着雨的鲜艳颜色,它指代的是美好的花,象喻的是美好的人生,美好的事物。泪,就花而言,是“梨花一枝春带雨”的“雨”;就人而言,是“感时花溅泪”的“泪”。花之雨滴犹人之泪点,人之泪点犹花之雨滴。雨泪交流,物我同一,不知何者为物,何者为我,何者为雨,何者为泪,其状物抒情真是传神入妙。词人赋予“谢了春红”的“林花”以“泪”,就使其人格化了,这“泪”既是“林花”哀伤自己匆匆凋谢的眼泪,也是词人自己的惜红伤春之泪,当然,这一切都是以词人自己的生活经历为基础的。——是词人有感于昔日的帝王生活,在那“朝来寒雨晚来风”的袭击下,——在宋兵的刀枪威逼下,过早的被断送,因而流下伤心之泪。这“胭脂泪”就是“以血书着”!“胭脂泪”三字,异样哀艳,尤宜着眼。这是援于杜甫“林花着雨胭脂湿”的名句。以“泪”代“湿”,于是便青出于蓝,而大胜于蓝,便使全幅因此一字而生色无限。“相留醉”三字,含蓄蕴藉,情意婉转。不仅是写人与花互相留恋到了如痴如醉的情境;更是写见林花遭风雨的无情摧残、匆匆掉落惨景后的悲伤凄惜之甚,心如迷醉的情状。“无可奈何花落去”,春归去,人将亡;正如后主的自叹:“无限江山,别时容易见时难。流水落花春去也,天上人间。”“泪”字神奇,“醉”亦神奇。此醉,非陶醉之俗义,盖悲伤凄惜之甚,心如迷醉也。“几时重?”落花有意,然而风雨无情,美景难再。“破镜不重照,落花难上枝。”“此恨绵绵无绝期!”过片三字的三叠句,前二句换仄韵,后一句归原韵,紧接一个九字的长句,有韵律,节奏感强,别有风致。“自是人生长恨水长东”,也是运用叠字衔联法。前六字写“恨”,后三字写“水”。啊,“人生长恨”之绵绵无期,犹如那滔滔滚滚东流的江水,无穷无尽、无止无休。“东”字与前面的红、匆、风、重等字谐韵,字韵响亮,节奏感强,在句式结构上,它与上片末句同为连贯的二四三式的九字长句,它的感情凝重而又一以贯之,犹如突然决堤的汹涌奔流的江水,这是词人肺腑中倾泻而出的感情激流,这是词人深深的哀叹!上片的“朝来”、“晚来”与下片的“长恨”、“长东”,前后呼应更增其异曲而同工之妙,即加倍具有强烈的感染力量。

过片三字句三叠句,前二句换暗韵仄韵,后一句归原韵,别有风致。但“胭脂泪”三字,异样哀艳,尤宜着眼。于是让人们想到杜甫的名句“林花着雨胭脂湿”(《曲江对雨》),此乃南唐后主也熟读杜诗之证也。后主分明从杜少陵的“林花”而来,而且因朝来寒“雨”竟使“胭脂”尽“湿”,其思路十分清楚,但是假若后主在过片竟也写下“胭脂湿”三个大字,便成了老大一个笨伯,鹦鹉学舌,难有意味。他毕竟是艺苑才人,他将杜句加以消化,提炼,只运化了三字而换了一个“泪”字来代“湿”,于是便青出于蓝,而大胜于蓝,便觉全幅因此一字而生色无限。

“泪”字已是神奇,但“醉”亦非趁韵谐音的妄下之字。此醉,非陶醉俗义,盖悲伤凄惜之甚,心如迷醉也。

末句略如上片歇拍长句,也是运用叠字衔联法:“朝来”“晚来”,“长恨”,“长东”,前后呼应更增其异曲而同工之妙,即加倍具有强烈的感染力量。顾随先生论后主,以为“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流”,其美中不足在“恰似”,盖明喻不如暗喻,一语道破“如”“似”,意味便浅。按这种说法,则“自是人生长恨水长东”,恰好免去此一微疵,使尽泯“比喻”之迹,而笔致转高一层矣。学文者于此,宜自寻味,美意不留,芳华难驻,此恨无穷,而无情东逝之水,不舍昼夜,“淘尽”之悲,苏轼亦云,只是表现之风格手法不同,非真有异也。

此词是张先的代表作之一。宋范公《过庭录》说:“子野郎中《一丛花》词云:“沉恨细思,不如桃杏,犹解嫁东风。”一时盛传,永叔尤爱之,恨未识其人。子野家南地,以故至都谒永叔,阍者以通,永叔倒屣迎之,曰:‘此乃“桃杏嫁东风”郎中。’”永叔是文坛巨擘欧阳修的字,张先的词能让欧阳修极口称赞,足见其词在当时影响之大。

词的起首一句,是经历了长久的离别、体验过多次伤高怀远之苦以后,盘郁萦绕胸中的感情的倾泻。它略去了前此的许多情事,也概括了前此的许多情事。起得突兀有力,感慨深沉。第二句是对“几时穷”的一种回答,合起来的意思是伤高怀远之情之所以无穷无尽,是因为世上没有任何事情比真挚的爱情更为浓烈的缘故。这是对“情”的一种带哲理性的思索与概括。这是挟带着强烈深切感情的议论。以上两句,点明了词旨为伤高怀远,又显示了这种感情的深度与强度。

接下来三句,写伤离的女主人公对随风飘拂的柳丝飞絮的特殊感受。“离愁”,承上“伤高怀远”。本来是乱拂的千万条柳丝引动了胸中的离思,使自己的心绪纷乱不宁,这里却反过来说自己的离愁引动得柳丝纷乱。这一句貌似无理的话,却更深切地表现了愁之“浓”,浓到使外物随着它的节奏活动,成为主观感情的象征。这里用的是移情手法。而那蒙蒙飞絮,也仿佛成了女主人公烦乱、郁闷心情的一种外化。“千丝”谐“千思”。

上片末三句写别后登高忆旧。想当时郎骑着嘶鸣着的马儿逐渐远去,消逝尘土飞扬之中,此日登高远望,茫茫天涯,又要到哪里去辩认郎的踪影呢?“何处认”与上“伤高怀远”相呼应。

过片上承伤高怀远之意,续写登楼所见。“双鸳池沼水溶溶,南北小桡通。”说不远处有座宽广的池塘,池水溶溶,鸳鸯成双成对地池中戏水,小船来往于池塘南北两岸。这两句看似闲笔,但“双鸳”二字既点出对往昔欢聚时爱情生活的联想又见出此时触景伤怀、自怜孤寂之情。说“南北小桡通”,则往日莲塘相约、彼此往来的情事也约略可想。

下片三、四、五句写时间已经逐渐推移到黄昏,女主人公的目光也由远而近,收归到自己所住的楼阁。只见梯子横斜着,整个楼阁被黄昏的暮色所笼罩,一弯斜月低照着帘子和窗棂。这虽是景语,却隐隐传出一种孤寂感。“又还是”三字,暗示这斜月照映画阁帘栊的景象犹是往日与情人相约黄昏后时的美好景象,此时景象依旧,而自从与对方离别后,孑然孤处,已经无数次领略过斜月空照楼阁的凄清况味了。这三个字,有追怀,有伤感,使女主人公由伤高怀远转入对自身命运的沉思默想。

结拍三句化用李贺《南园》诗中“可怜日暮嫣香落,嫁与东风不用媒”之句,说怀着深深的怨恨,细细地想想自己的身世,甚至还不如嫣香飘零的桃花杏花,她们自己青春快要凋谢的时候还懂得嫁给东风,有所归宿,自己却只能形影相吊中消尽青春。说“桃杏犹解”,言外之意是怨嗟自己未能抓住“嫁东风”的时机,以致无所归宿。而从深一层看,这是由于无法掌握自己命运而造成的,从中显出“沉恨细思”四个字的分量。这几句重笔收束,与一开头的重笔抒慨铢两相称。

词中“不如桃杏,犹解嫁东风”句,使作者获得了“桃杏嫁东风”的雅号。张先的许多艳词都是感情浅薄的,而此词却情真意切,无论思想方面还是艺术方面都值得永远为人称道。