上片开头首先写院中赏花的流连忘返:“小院朱阑几曲,重城画鼓三通。”说明时间已经很晚了。但游兴正浓,特别在雨过天晴之后,月亮趁着微风爬上树梢,草木都散发着熠熠光泽。“归去香云入梦”,等到回归卧室一觉睡去,那缭绕如云的瑞香花香气,竟涌进了梦境之中。词篇倍写出了瑞香花的秾艳魅人,移步换影,时空相映。

下片则细致地描写饮宴场景,衬托出瑞香花赋予人们的无比乐趣。“翠袖争浮大白,皂罗半插斜红。”在酒宴上,甩着翠色衣袖,在皂罗特髻上斜插着红花的漂亮侍酒女郎,往来奔忙着给大家斟满大杯劝酒。写得生动逼真,可谓察物密致。“灯花零落酒花秾”,看来宴席已经很久了,灯花为之零落,而脸上因酣酒所浮现出的红光却异常耀眼。末句“妙语一时飞动”,则尤其传神妙绝。由于过分酣酒,人们已失去常态,各种酒后狂言痴语一时飞动在宴席餐桌之上。“飞动”二字,把情不自禁之态,状溢目前,写形传情,令人揣摩不已:醉人或者跳跃欢唱,或者猜拳罚酒,或者挑逗戏谑,或者跑动打闹……总之,赏瑞香花后的欢乐,尽情表露在酒宴之中了。

此词抒写了赏瑞香花和饮酒作乐的场景心态。全词词彩清华,流丽蕴藉,意象跳跃,章法高老。

“月未到诚斋,先到万花川谷。”开篇两句,明白如话,说皎洁的月光尚未照进他的书房,却照到了“万花山谷”。作者用“未到”和“先到”巧设悬念,引人遐想。读完这两句,人们自然地要问:既然“诚斋”与“万花川谷”相去不远,何以月光照到了“万花川谷”,作者的书房里不见月光呢?紧接着两句“不是诚斋无月,隔一林修竹。”使悬念顿解,也说明了作者为什么要离开诚斋跑到万花川谷去赏月。原来,在他的书房前面有一片茂密的竹林,遮蔽了月光。本句中的“隔”字与“修”字看似平平常常,实则耐人琢磨,有出神入化之妙。试想,竹子如果不是长得郁郁葱葱,修长挺拔,怎么会把月光“隔”断?寥寥十一字,既解开了“月未到诚斋”的疑窦,也说明了书房处于竹林深处,环境幽雅僻静。《宋史》记载,杨万里在任永州零陵县丞时,曾三次去拜访谪居永州的张浚不得见面,后来“……以书谈始相见,浚勉以正心诚意之学,万里服其教终身,乃名读书之室曰‘诚斋’。”这样,就可以想见杨万里名为“诚斋”的书房是费了一番心思,作了精心的设置和安排的。

上片通过对照描写,用“未到”和“先到”点明,此时诚斋仍处在朦胧暗影之中,而“万花川谷”已是月光朗照。下片四句,便描写“万花川谷”的月色。“如今才是十三夜,月色已如玉。”两句中只有“如玉”二字写景,这两字用巧妙的比喻,形象生动地描绘出碧空澄明、冰清玉洁的月夜景色。“才”字与“已”字相呼应,使人想到作者在“十三”的夜里欣赏到这样美妙的月景,有些喜出望外;也使人想到,尽管现在看到的月色象玉一般的晶莹光洁,令人陶醉,但“十三夜”毕竟不能算是欣赏月色的最佳时刻。那么,何时的月色最美呢?任人皆知,阴历的十五、十六日月亮最圆,是观赏月光最好的日子。这样,词的结尾两句,也就很自然地推出一个新的境界:“未是秋光奇绝,看十五十六。”“未是”二字压倒前句描写的美妙如玉,剔透晶莹的境界,推出一个“秋光奇绝”的新天地,指出即将来临的十五十六才是赏月的最佳时刻。尾二句笔墨看似平淡,却表现出一个不同凡响的艺术境界,说明作者对未来、对美有着强烈的憧憬和追求。

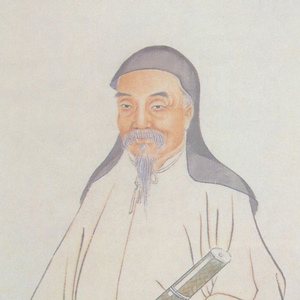

杨万里在文学史上被称为南宋“中兴四大诗人”之一,“杨诚斋体”在当时也颇有影响。本词语言平易自然,意境新鲜,生活气息浓郁,说明他的词风一如他的诗风。

“淮西”指淮河上游一带,今安徽合肥市及凤阳地区。《元史·地理志》: “庐州路,宋为淮西路。”陈敬止,毛的朋友,余不详。这首是羁旅中怀念友人之词。前一年,两人在淮西客舍相逢,剪烛话旧,其后陈到京师,毛仍滞留淮西。陈寄书来,毛因而赋这首《南柯子》寄给陈,表达怀乡念友之情。上半阕写去年的相会。“驿馆吹芦叶,都亭舞柘枝。”两句破空而来,异常工稳。“芦叶”,指卷芦叶为哨子吹,“柘枝”是舞曲名。芦之叶,柘之枝,对仗何其工稳。驿馆都亭,字面亦工。或以为两者合掌,实际不然。驿馆吹芦叶,写旅途凄冷,芦叶哨音令人难忍。“都亭舞柘枝”,淮西相逢,共看歌舞,值得欣慰。“相逢风雪满淮西”,点出相逢的季节环境。这“风雪”固然与时令有关,同时“最难风雨故人来”,“前日风雪中,故人从此去”,风雪中逢故人,尤其难得,这“风雪”二字也就是前人所谓“着色”。“记得去年残烛照征衣。”这一句唤醒,一切都是去年发生的事。去年的事,今年还记得清楚,可见两人的交情非比一般。“残烛照征衣”写出剪烛话旧兼话别的特点。四句小词,却采用步步逆入的手法,耐人寻味。

上半阕采用倒叙的方式回忆两人淮西客舍的相遇,下半阕用顺叙写今日的旅愁和对知己的怀念。“曲水东流浅,盘山北望迷。”两句字面对得异常工稳,内容却大开大合。王羲之《兰亭集序》有“引以为流觞曲水”的话。毛是萧山人,曲水就在附近,“曲水东流浅”,想象家乡景物,然而不能亲临。“盘山北望迷”,翘首故人所在,又望不到。盘山在北京附近蓟县境内,又名东五台。这里借指北京故人之所在。引 “盘山”就是为字面上跟“曲水”对得更工稳。一句东思故乡,一句北望故人,空间开阔。“长安书远寄来稀。又是一年秋色到天涯。”题目里是得到陈敬止的信才寄这首词,按常理应写收到信的高兴,但他却出人意外好象责备对方: “长安书远寄来稀。又是一年秋色到天涯。”信寄得太少,去年冬天分别,今年秋天才寄一封信。这种象是责怪,比正面写收到信的喜悦要清新和深刻得多,正是因为友情太深、相思太切,接到信反而怪写少了寄迟了。这首小词立意、布局和琢句都有值得称道的地方,是《毛检讨词》中的精品。谭献评这首词用 “北宋句法”(《箧中词》),说得也是中肯的。