“诗囚”句,元好问《放言》“韩非死孤愤,虞卿著穷愁,长沙一湘累,郊岛两诗囚”。诗囚,“为诗所囚”,指孟郊、贾岛作诗苦吟,讲求炼字铸句,把诗看作生命中最重要的事情,好像成为诗的囚徒一般。孟郊以穷愁为诗,至死不休,处高天厚地之大,而自我局限于穷苦之吟,真似一个诗中的累囚。“诗囚”二字,与“高天厚地”形成藐小与巨大的强烈对比,亦可见好问之别具匠心,造句用语新颖别致。“死不休”的夸饰手法,亦比“死方休”、“死即休”来得巧妙,勾勒穷愁不断,极深刻独到。

这首诗是评论孟郊的诗,元好问认为他根本不能与韩愈的诗相提并论。孟郊与韩愈同为中唐韩孟诗派的代表,但有不同。孟郊一生沉落下僚,贫寒凄苦,郁郁寡欢,受尽苦难生活的磨难,将毕生精力用于作诗,以苦吟而著称。孟郊的才力不及韩愈雄大,再加上沦落不遇的生活经历也一定程度上限制了他的视野,使得他的怪奇诗风偏向个人贫病饥寒,充满幽僻、清冷、苦涩意象,被称为“郊寒”。而韩愈的诗歌虽有怪奇意象,但却气势见长,磅礴雄大,豪放激越,酣畅淋漓。司空图说他“驱架气势,若掀雷挟电,奋腾于天地之间。”

韩愈的这种气势雄浑,天然化成的诗歌风格正是元好问所崇尚的,而孟郊的雕琢和险怪的风格正是元好问所批判的。因此,元好问认为孟郊和韩愈不能相提并论,韩愈的作品如江山万古长存,与孟郊比,一个如在百尺高楼,一个如在地下。不过,在诗中元好问对孟郊也有同情之意。

《醉蓬莱》,《词谱》:《乐章集》注林钟商,始于柳永庆老人星现。云:“永为屯田员外郎,为太史奏老人星见,仁宗命词臣为乐章,柳方冀进用,即作《醉蓬莱》词奏呈。”又名《雪月交光》、《冰玉风月》。双调,九十七字,上片十一句,下片十二句,上下片各四仄韵。此词上片第一、五、八句,下片第六、九句,均作上一下四句法。

“七夕”,农历七月七日,传说中牛郎织女鹊桥相会的日子。吴文英词集中尚有七首“七夕”词:《六么令·七夕》、《荔枝香近·七夕》、《秋蕊香·七夕》、《诉衷情·七夕》、《惜秋华·七夕前一日送人归盐官》、《惜秋华·七夕》、《凤栖梧·甲辰七夕》,可以互相参阅。

“望碧天”三句,忆旧日“秋娘”。“望碧天书断”,原无“望”字,为平入空格,拟补一“怅”字。此言抬头望青天,不见鸿雁传信到;低头嗅床中,卧枕尚遗伊人香,襟袖犹沾伊泪痕。虽离别而仍相思也。“谁识”两句是说:有哪一位还认识那像行云流水般纤细的“秋娘”呢?“象尺”六句,一“记”字透出此全系回忆。此言记得曾与“秋娘”两个人倚偎在床前,商量如何进行刺绣。绣架旁的几上用象牙制的直尺压着绣样,房中的熏炉内香气氤氲;绣架上还放着金针与彩色丝线,用以等待乞巧。这些都是从前一个七夕之夜的情景。记得天上的月牙儿像似一把晶莹的玉梳斜挂在空中,凉爽的秋夜收敛了她身上的香汗,南园中飘过来的花香也弥漫在绣房中。上片全是忆旧。

“尽是”四句,承上而转。此处是说:过去那些年轻时代美好的回忆,现在只有到清秋梦中去寻觅了。但是伊人确实在你的臂上残留有因亲热而咬下的齿痕;在两人定情的丝帕上还保留着她的胭脂吻痕。“凭鹊”两句是说:你想嘱托喜鹊传递自己的相思情,可是又怕它叽叽喳喳的多嘴多舌,将只供你我俩知道的秘密轻易地泄露出去。“润玉”六句,申诉男女相思意。此言“秋娘”,曾经送给他一块暖玉作为定情物,而他也因为相思无奈,曾去柳荫下等候过她的倩影,冀希她能应约而至。所谓“月上柳梢头,人约黄昏后”,即指此。但是约而不至,所以他只好隔墙清歌数曲,催促她现身,但是最终还是不见伊人,惟见紧闭的大门上衔环的铺首被秋风吹出嗡嗡的哀鸣声。此极言曲终人不见之哀伤。又“双铺”“环鸣”,即铺首,指装在门上用来衔环的动物头形。据《汉书·哀帝记》:“孝文庙殿门,铜龟蛇铺首鸣。”下片忆少年事,记相思情。

全词描写的一位多情男子,可以是词人自身,也可以是友人方南山,又可以是另一个多情种子。究竟是谁,只好由读者自己猜测。

第一首诗写送别情景。诗人以青青的水中上草起兴,衬托离思的氛围,又以上草下有一双鱼儿作比兴,以反衬思妇的孤独。鱼儿成双作对,在水中香上下自由自在地游来游去,而诗中女主人公却要与夫君分离。她触景生情,不禁依依不舍,深情地说:您如今要上陇州去,谁跟我在一起呢?语意真率、朴素,是民歌格调。短短四句诗,上下两联形成鲜明的对照:从地域上看,“青青水中上”,是风光明丽,一片蓬蓬勃勃的中原河边景色;而“君今上陇去”,却是偏远荒凉的西北边境。从情调上看,“下有一双鱼”,显得非常欢愉而写意;而“我在与谁居”,又见得女主人公十分伶仃而落寞。

第二首仍言离情,诗人以不同方式作反复回环的表现。开始两句诗是比,以上草“长在水中居”象征女主人公长在家中居住,不能相随夫君而行。又用可以自由自在地随水漂流的浮萍来反衬,言上不如浮萍之能相随。所以,思妇寄语浮萍,无限感慨。

第三首主题相同,一唱三叹,感情一首比一首深沉。“青青水中上,叶短不出水”,这两句诗有兴有比。用上草的短叶不出水,比喻思妇不能出门相随夫君。“妇人不下堂,行子在万里”,在空间上距离那么遥远,女主人公孤单单的形象也就显现出来,而其内心的凄苦也可想而知。诗中没有表示相思之语,而思夫之情自见。

这三首诗在体裁上属于“代内人答体”,表达了女主人公对远游丈夫的思念之情。三首诗是一脉贯通,相互联系的“三部曲”。第一首,行子刚刚出门离家,思妇只提出“我在与谁居”的问题,其离情别绪尚处在发展的起点上。第二首,行子远去,思妇为相思所苦,发出“相随我不如”的叹息。离愁比以前浓重多了。第三首,女主人公内心的孤凄感受随着行子“在万里”而与日俱增,一层深一层,全诗就在感情高潮中戛然而止,余韵无穷。

岳飞这首《满江红》,是很引人注目的名篇。

为什么这首词第一句就写“怒发冲冠”,表现出如此强烈的愤怒的感情?这并不是偶然的,这是作者的理想与现实发生尖锐激烈的矛盾的结果。因此,必须对这个问题有所了解,才能正确理解这首词的思想内容。岳飞在少年时代,家乡就被金兵占领。他很有民族气节,毅然从军。他指挥的军队,英勇善战,接连获胜,屡立战功。敌人最怕他的军队,称之为“岳爷爷军”,并且传言说:“撼山易,撼岳家军难!”岳飞乘胜追击金兵,直至朱仙镇,距离北宋的京城汴京只有四十五里了。金兵元气大伤,准备逃归,还有不少士卒纷纷来降。岳飞看到这样大好的抗战形势,非常高兴,决心乘胜猛追,收复中原。就在这关键的时刻,当时的宰相秦桧,为了和金人议和,一日连下十二道金字牌,令岳飞班师回朝。岳飞悲愤万分,说“十年之力,废于一旦!”秦桧把岳飞看成是他投降阴谋的主要障碍,又捏造说,岳飞受诏逗留,抵制诏令,以“莫须有”(也许有)的罪名,将他害死。岳飞被害时,才三十九岁。了解了这些情况,对这首词中充满的强烈感情,就不难理解了。

上片写作者要为国家建立功业的急切心情。开头这几句写在潇潇的雨声停歇的时候,他倚着高楼上的栏杆,抬头遥望远方,仰天放声长啸,“壮怀激烈”!啸是蹙口发出的叫声。“壮怀”,奋发图强的志向。他面对投降派的不抵抗政策,真是气愤填膺,“怒发冲冠”。“怒发冲冠”是艺术夸张,是说由于异常愤怒,以致头发竖起,把帽子也顶起来了。“三十功名尘与土”,作者认为自己就算有赫赫战功,只要未灭金,就都是微不足道。“八千里路云和月”,是说不分阴晴,转战南北,在为收复中原而战斗。“莫等闲、白了少年头,空悲切”,这与“少壮不努力,老大徒伤悲”的意思相同,反映了作者积极进取的精神。这对当时抗击金兵,收复中原的斗争,显然起到了鼓舞斗志的作用。与主张议和,偏安江南,苟延残喘的投降派,形成了鲜明的对照。“等闲”,作随便解释。“空悲切”,即白白的痛苦。下片写了三层意思:对金贵族掠夺者的深仇大恨;统一祖国的殷切愿望;忠于朝廷即忠于祖国的赤诚之心。“靖康”是宋钦宗赵桓的年号。“靖康耻”,指宋钦宗靖康二年(1127),京城汴京和中原地区沦陷,徽宗、钦宗两个皇帝被金人俘虏北去的奇耻大辱。“犹未雪”,指还没有报仇雪恨。由于没有雪“靖康”之耻,所以,岳飞发出了心中的恨何时才能消除(“臣子恨,何时灭”)的感慨。这也是他要“驾长车踏破贺兰山缺”的原因。古代的战车叫“长车”。贺兰山,在今宁夏回族自治区的西北边。

有一种说法,认为这首词不是岳飞写的,理由之一就是根据上面这句话。因为岳飞讲“直捣黄龙,与诸君痛饮”,即渡过黄河向东北进军,不会向西北进军的。“驾长车踏破贺兰山缺”,不是岳飞的进军路线。因为对这句词的解释牵涉到这首词是不是岳飞写的问题,因而显得更为重要了。原来这是用典。《西清诗话》载姚嗣宗《崆峒山》诗:“踏碎贺兰石,扫清西海尘。”这两句诗是针对西夏讲的,所以用“贺兰石”。姚嗣宗是北宋人,岳飞借用这个典故,借用他要打败西夏的壮志来表达他要打败金兵的豪情,所以这句词没有问题。“山缺”,指山口。“壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血”,充分表达了作者对敌人的刻骨仇恨和报仇雪耻的决心。“壮志”,指年轻时的理想。“胡虏”是古代对我国北方少数民族侮辱性的称呼。“虏”,指俘虏。这里所谓的“胡虏”、“匈奴”,皆代指金贵族掠夺者。最后“待从头、收拾旧山河,朝天阙”两句说,等到收复中原、统一祖国的时候,就去报捷。“旧山河”,指沦陷区。“阙”,宫殿。”天阙”,指朝廷。我国古代进步的知识分子,往往都把忠于朝廷看作爱国的表现。在封建社会里,尤其在民族矛盾激化,上升为主要矛盾的时期,“忠于朝廷”与爱国常常是紧密结合在一起的。因此,岳飞在这首词中所表露的忠于朝廷的思想,是跟渴望杀尽敌人、保卫祖国疆土的壮志,密切结合着的。

从艺术上看,这首词感情激荡,气势磅礴,风格豪放,结构严谨,一气呵成,有着强烈的感染力。

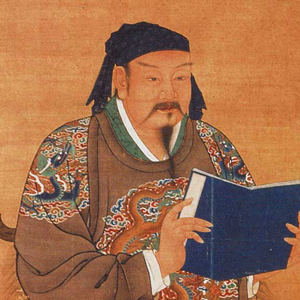

孟郊(751—814),字东野,湖州武康(今浙江德清县)人。中唐著名诗人。他壮年屡试不第,四十六岁才中进士,五十岁时被授为溧阳县尉。怀才不遇,心情抑郁。在他上任之际,韩愈写此文加以赞扬和宽慰,流露出对朝廷用人不当的感慨和不满。

文章内容共分四段。

第一段,论述“物不平则鸣”的道理。从草木、水受外力的激动而发出声音,论及人的言论、歌、哭,都是因为有所不平的缘故。

第二段,列举自然界多种现象论证“不平则鸣”的观点。例如金、石。丝、竹、匏,土、革、木八种乐器,就是最善于发出声音的东西;而上天则用鸟鸣、雷鸣、虫鸣、之声来告诉人一年四季的推移。这就为下文阐述“人也亦然”打下论证的基础。

第三段,论证人也如此,不平则鸣。文章承接上文,从自然界论及人类社会,从唐虞、夏、商、周、春秋、战国、秦、汉、魏晋,南北朝一直谈到隋、唐,列举了众多的历史人物的事迹,论证了“物不得其平则鸣”的论点。

第四段,从唐朝的陈子昂、苏源明、元结、李白、杜甫、李观一直说到孟郊、李翱、张籍,认为他们都是善于用诗文来抒发情怀的人。作者发问:孟郊、李翱、张籍三人的优秀诗文,不知是上天要使他们的声音和谐来歌颂国家的兴盛,还是要使他们穷困饥饿、心情忧愁,而为自己的不幸悲歌?最终点明题旨:“东野之役于江南也,有若不释然者,故吾道其命于天者以解之。”借以抒发对孟郊怀才不遇的感慨。

文章运用比兴手法,从“物不平则鸣”,写到“人不平则鸣”。全序仅篇末用少量笔墨直接点到孟郊,其他内容都凭空结撰,出人意外,但又紧紧围绕孟郊其人其事而设,言在彼而意在此,因而并不显得空疏游离,体现了布局谋篇上的独到造诣。历数各个朝代善鸣者时,句式极错综变化之能事,清人刘海峰评为“雄奇创辟,横绝古今”。