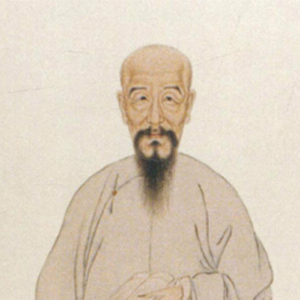

这首《临江仙》是朱敦儒后期作品。叹咏了时间的短暂,并告诚世人,要珍惜时间,把握生命,有着警世的意义。全词气脉贯通,语言简朴,神情旷远,寓感慨于飘逸之中。

词中旷远清淡的心境描绘,朴素无华的措辞用语,都流露出离乱时代士大夫所特有的清逸与超脱,语淡而味永。

开篇二句如从肺腑流出:“堪笑一场颠倒梦,元来恰似浮云。”作者一生寄情山水,从隐居、出仕、罢官、归隐,这一人生曲折的历程,使他看透了人间的忧患。本来自己无意于官场,以布衣啸傲山水间,但最后却因做官而被误解、讥讽,这就是“一场颠倒梦”。他一首《念奴娇》词中写道:“老来可喜,是历遍人间,谙知物外。看透虚空,将恨海愁山一时挼碎。”这完全是看透红尘、超然物外的思想,因而才产生人生“恰似浮云”的省悟。他《沙塞子》中也说过:“世事短如春梦,人情薄如秋云。”南宋国势哀败、政治混乱的社会环境中,他被官场的流言所挫伤之后,产生这种心理状态是不奇怪的。接着,他以“婉丽清畅”的笔调,抒写一涌而出的思绪,“尘劳何事最相亲。今朝忙到夜,过腊又逢春。”词人借对时间流动的描写来呈现感情的变化,“朝”与“夜”、“过腊”与“逢春”的转化,体现了时间由短暂到悠长。前者表现了世俗的劳累忙碌,从“朝”到“夜”,着一“忙”字,连接朝、夜的往还相续,日日如是,生活毫无实际价值;后者则表现了韶光的流逝,腊月之后,春天又来临了。但世俗的奔忙中,“何事最相亲”呢?面对这个没有答案的问题作者心潮起伏。

“流水滔滔无住处,飞光忽忽西沉”是前面思潮起伏的继续和深化。“流水”与“飞光”,是借以影射时间的流逝,人事变迁的迅速:“滔滔”与“忽忽”,是以水流之势及太阳西坠匆匆的景象,形容流年的短暂:“无住处”与“西沉”写流水奔流永不停息,红日快速西落,作者对客观世界的体验中,骤生一种空虚的失落感,他反复用不同的景况显示着貌似平淡而内蕴却是复杂、激动的思绪,因此,发出“世间谁是百年人”的喟叹,进而引出结拍“个中须著眼,认取自家身”。宋周必大《二老堂诗话》载:“朱希真致仕居嘉禾,诗词独步一世。秦丞相欲令教秦伯阳作诗,遂除鸿胪少卿。或作诗云:‘少室山人久挂冠,不知何事到长安。如今纵插梅花醉,未必王侯著眼看。’”这样的讥讽,使一位饱经沧桑的山林老人心中的确会感到非常委屈和悲伤。还是宋高宗说得好:“此人联用橐荐以隐逸命官,置之馆阁,岂有始恬退而晚奔竞耶!”朱敦儒难言的心事正如周必大所说,“其实希真老爱其子,而畏避窜逐,不敢不起,识者怜之。”(《二老堂诗话·朱希真出处》)凡此种种能言或不能言之痛,融汇成一句“个中须著眼,认取自家身”。“个中”即“此中”、“这其间”之意,“须著眼”是指他所注意的事。这一句的意思指的是他一生的立言行事,他的旷达隐逸的胸襟,世事浮云,尘劳俗务,不须计较,所应注意的,仅于自己立身处世的态度而已,即“认取自家身”就行了。结拍两句是以一种闲谈的笔触,抒写词人饱经风霜之后所产生的思想反应说不管人世间的复杂与无情,不管世俗对他情感上的伤害,只要认取自身的立足点就行了。

这是一首描写杭州西湖春景诗。这首诗前六句写景,突出一个“绿”字,后两句写情,突出一个“恋”字,做到借景抒情,情景交融。后人评论此诗“以不舍意作结,而曰‘一半勾留’,言外正有余情。”全诗不仅结构上曲折委婉,而且借景深化了诗旨。

西湖的春天,像一幅醉人的风景画,三面群山环抱中的湖面,汪汪一碧,水平如镜。群峰上,松树密密麻麻排满山面,千山万峰显得一派苍翠。一轮圆月映入水中,好像一颗明珠,晶莹透亮,跳荡悬浮。

早稻初生,似一块巨大的绿色地毯,上面铺满厚厚的丝绒线头;蒲叶披风,像少女身上飘曳的罗带群幅。一幅格调清新的山水画图展现眼前,诗人不由发出对西湖风光的赞美。春色如此秀丽,作者不愿离开杭州回京,有一半因素就是舍不得这风景如画的西湖。

诗的前三联绘景,尾联抒情,全诗则情景交融,物我划一。首句鸟瞰西湖春日景色,谓其“似画图”。作者以具有如此浓重感情色彩的字眼儿入诗,并非偶然。在孩童时代,白居易曾立志要到杭州做官,心愿得酬,自然为之欣喜,其对杭州的深情于此可见一斑。此诗不仅是白居易山水诗中的佳构,亦是历代描写西湖诗中的名篇之一。

“乱峰”以下三句,具体描绘如画之景:群山环绕,参差不一,湖上水面平展;排排青松装点着山峦,如重重叠叠的翡翠,皎洁的月亮映入湖心,象一颗闪光的珍珠,这是多么诱人的美景呵!然而诗的旨趣并没有凝滞在范山模水的层面上,“碧毯”二句出人意表地把笔舌转到对农作物的体察上。在山水诗中嵌入农事,弄不好会雅俗相悖,很不协调,而白居易却别出心裁地把农事诗化了:早稻犹碧毯上抽出的线头、新蒲象青罗裙上的飘带。如此精妙新奇的比喻本身不仅体现出作者对湖区人民的关怀,使读者由此可以联想到正是这位自幼向往杭州的白刺史,一到任便体恤民瘼,浚井供饮,把杭州变成了人间天堂,从而铭戢其德惠。同时,在诗的写作上也是一种变格、一种可贵的出新,它比作者描绘西湖的另一名篇《钱塘湖春行》,立意更加新颖,语言益见精妙。

这首诗的结构曲折委婉,别有情致,特别是最后两句“以不舍意作结,而曰‘一半勾留’,言外正有余情。”(《唐宋诗醇》)那么其“言外余情”是什么呢?这得联系作者的有关行迹和创作来探寻。除杭州刺史之前,白居易原在长安任中书舍人。面对国是日荒,民生益困的现实,屡屡上书言事而不被采纳,眼见时局日危,朋党倾轧加剧,便自求外任,来到杭州。这是问题的一方面,另一方面是他认为做隐士不好,做京官也不好,只有做杭州刺史闲忙得当,正合其意,即所谓“霅溪殊冷僻,茂苑太繁雄。唯此钱塘郡,闲忙恰得中。”这话是出自《初到郡斋寄钱湖州李苏州》一诗,在其他篇目中 尚有不少类似的说法,这既是作者的心里话,也是此诗的“言外余情”。

因为“皇恩只许住三年”,白居易抱着恋恋不舍的心情离开西湖,这种情绪本身具有很强的感染力。一千多年后的今天,西湖早已是驰名中外的湖山形胜之地,此诗亦不胫而走,值得玩味的是如今西湖十景中的“平湖秋月”、“苏堤春晓”、“三潭印月”等景观的命名,有的很可能是从这首《春题湖上》中的相应诗句衍化而来的。

从艺术上看,《春题湖上》最精采的是中间四句。诗人以幽丽华美的笔触,用一连串精妙的比喻,勾画出西湖的旖旎风光。比喻的精妙,表现在比物与被比事物的密合无间上。用翡翠比喻松树的绿色,用明珠比喻夜半时分高而远的明月,用碧毯细短的线头比喻幼小的绿色秧苗,用青罗裙飘拂的长带比喻舒展着的绿色的蒲叶,无不妥贴入微,真切动人。同时,诗人对湖上春光的珍惜与爱悦的感情,也在这几个比喻中自然地隐隐泄出。全诗由于有了中间这四句精当传神的比喻,一二句中的“似画图”才有了充实的具体内容,末两句的“勾留”之意才得以顺势推出。

“画图”二字是诗眼,下五句皆实写画图中景,以不舍意作结,而曰“一半勾留”,言外正有余情。

本文是欧阳修为好友杨寘送行所作的一篇赠序。文章开篇后用较大的篇幅写作者自己学琴、爱琴的经历以及琴声对自己性情的陶冶作用,文末叙述为好友杨寘送行。全文结构严密,首尾呼应,情感表达含蓄、委婉。本文分三段。

第一段,写学琴。“予尝有幽忧之疾,退而闲居,不能治也”。“不能治”,言忧郁之深,“即而学琴于友人孙道滋,受宫声数引,久而乐之,不知其疾之在体也”,学琴竟然治好了,用药物不能治的“幽忧之疾”,这就巧妙地把“琴”和“疾”联系了起来。琴声能使人达到忘我的境界,一切忧愁自然烟消云散了,“幽忧之疾”自然乐而忘怀了。琴可治疾,故而临别赠琴、说琴。

第二段,写琴声。作者首先写琴声和人思想感情的联系:“大者为宫,细者为羽,操弦骤作,忽然变之,急者凄然以促,缓者舒然以和”,琴声千变万化,使人“凄然”悲伤,又使人“舒然”欢畅。接着,作者用各种比喻,形象地描绘了琴声所表达的各种感情:“如崩崖裂石,高山出泉,而风雨夜到也”,这是写琴声的高吭、悠扬、凄厉;“如怨夫寡妇之叹息”,写琴声的幽伤、哀怨;“雌雄雍雍之相鸣”,写琴声的婉啭、和谐。这样比喻琴声,作者似乎觉得还不够,又用更神奇的想象进行描绘:琴声所抒发的“忧深思远”的感情,好像“舜与文王、孔子之遗音”;琴声所抒发的“悲愁感愤”的感情,好像“伯奇孤子、屈原忠臣之所叹”,所以“喜怒哀乐,动人必深”;琴声所抒发的“纯古淡泊”的感情,“与夫尧舜三代之言语、孔子之文章、《易》之忧患、《诗》之怨刺无以异”。这一系列的排比形容描绘写出了琴声的清高,典雅和深沉,这正是琴声和琵琶、洞箫、古筝等的不同之处。琴声的“忧深思远”、“悲愁感愤”、“纯古淡泊”,是作者此时和友人杨寘感受最深的。这段末尾写出琴声的感人作用:“其能听之以耳,应之以手,取其和者,道其湮郁,写其幽思。则感人之际,亦有至者焉”,它可以消散忧闷,抒发幽思,使人进入无忧无虑的境界。

第三段,写赠琴。首先描写介绍杨寘的情况:“予友杨君,好学有文,累以进士举,不得志”,写其怀才不遇;“及从荫调,为尉于剑浦。区区在东南数千里外,是其心固有不平者”,写其官职低微,任所途远,内心不平;“且少又多疾,而南方少医药,风俗饮食异宜”,写其多病、少药、不服饮食;“以多疾之体,有不平之心,居异宜之俗,其能郁郁以久乎”,作者实在放心不下,但却又无能为力,只有赠琴,“然欲平其心以养其疾,于琴将有得焉。故予作琴说以赠其行,且邀道滋酌酒,进琴以为别”,末尾几句不仅点出写这篇文章的缘由,更主要阐明自己说琴、赠琴的原因。琴声医治了自己的“幽忧之疾”,但愿琴声伴随友人到数千里之外,以平和友人忧郁之心,治疗友人的多疾之体。

文章在描写操琴及声响效果上,运用了比喻、象征等一系列的手法,由浅入深,由表及里,由此及彼地加以描绘、烘托,仿佛使读者身临其境,去联想、去揣摩。另外,作者在形象基础上又加以对历史的联想,可谓于琴声中发思古之幽情。全文写得含蓄真切,读来十分感人。对琴声的描写,形象、生动。文笔也富于变化,并带有较为浓厚的感情色彩。

白居易的《长恨歌》对唐玄宗沉湎女色,荒废政事,招致国家大乱,有所讽刺和批判。但说到唐玄宗霸占儿媳——寿王李瑁的妃子杨玉环时,却采取了“为尊者讳”的态度。说:“杨家有女初长成,养在深闺人未识。天生丽质难自弃,一朝选在君王侧”。中晚唐以后,诗人咏玄宗杨贵妃的作品渐多,但对玄宗霸占儿媳的秽行,大都讳莫如深。李商隐的这首诗,把讽刺的矛头直指最高统治者,对虚伪的封建伦理道德进行了嘲讽。

诗选择了唐玄宗与其子李瑁会面的一个典型环境:玄宗在兴庆宫的龙池畔大摆筵宴,敞开云母石的屏风,内外无间,宫中女眷与男性亲属一起参加了盛大的酒会。次句继写酒宴上欢乐场景:羯鼓,其声促急,“破空透远”,响遏行云。这里借用羯鼓震响这一细节,透露出最爱听羯鼓演奏并会击鼓的玄宗的兴高采烈,同时也透露出宴会作乐也已进入得狂欢的高潮。

上面把狂欢醉舞的气氛写得这样热烈,是为烘托后两句:夜半后,宴罢归来,宫中的铜壶滴漏声绵绵不绝,心中无事的薛王痛饮后早已睡去,而寿王却彻夜难眠,一个“醒”字非常警策,可见其当时的痛苦情状。第三句是纪实,但也是烘托寿王的“醒”,在这漫漫长夜中,他似也有“似将海水添官漏,共滴长门一夜长”(李益《宫怨》).那样的感觉吧。

这首诗通篇白描,但内蕴深远,一个“醒”字严于斧钺,尖刻地揭开了在礼义廉耻封建帷幕重重遮掩下的极其丑恶的乱伦关系。较之“平明每幸长生殿,不从金舆惟寿王”(李商隐《骊山有感》)和“寿王不忍金宫冷,独献君王一玉环(杨万里《题武惠妃传》),虽柔婉多了,而深讽冷嘲却犹有过之,是一首语极含蓄而讽意弥深的好诗。