树色连云春泱漭,风光著草日晴明。

看榆吐荚惊将落,见鹊移巢忽已成。

谁向儿童报归日,为翁寒食少留饧。

树色连云春泱漭,风光著草日晴明。

看榆吐荚惊将落,见鹊移巢忽已成。

谁向儿童报归日,为翁寒食少留饧。

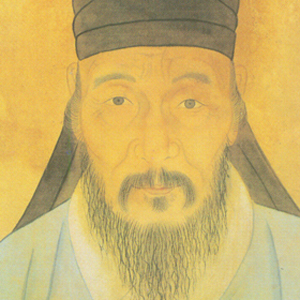

欧阳修(1007年8月6日 -1072年9月8日),字永叔,号醉翁,晚号六一居士,江南西路吉州庐陵永丰(今江西省吉安市永丰县)人,景德四年(1007年)出生于绵州(今四川省绵阳市),北宋政治家、文学家。欧阳修于宋仁宗天圣八年(1030年)以进士及第,历仕仁宗、英宗、神宗三朝,官至翰林学士、枢密副使、参知政事。死后累赠太师、楚国公,谥号“文忠”,故世称欧阳文忠公。欧阳修是在宋代文学史上最早开创一代文风的文坛领袖,与韩愈、柳宗元、苏轼、苏洵、苏辙、王安石、曾巩合称“唐宋八大家”,并与韩愈、柳宗元、苏轼被后人合称“千古文章四大家”。 他领导了北宋诗文革新运动,继承并发展了韩愈的古文理论。其散文创作的高度成就与其正确的古文理论相辅相成,从而开创了一代文风。欧阳修在变革文风的同时,也对诗风、词风进行了革新。在史学方面,也有较高成就,他曾主修《新唐书》,并独撰《新五代史》。有《欧阳文忠公集》传世。 ▶ 1168篇诗文

这是一首送别诗,但不是一般的亲朋好友间的送往迎来,而是送僧人归山。这首诗前两句以凌云的野鹤形容僧人,贴切有味,理应不失孤云野鹤般脱俗的品性;末两句写诗人对方外上人的讽喻规劝,劝上人隐居冷寂的深山,而不要到热闹的名胜去沽名钓誉。这首诗语言妙趣横生,闲散淡远,构思精巧。

“孤云将野鹤,岂向人间住。”以凌云的野鹤形容僧人,贴切有味。“云”与“鹤”本来已不是俗世凡物,何况还是“孤云”与“野鹤”,这样超尘脱俗之物在人世是留不住的。因此诗人诙谐地说:“岂向人间住。”尘世难留方外高人。方外高人理应去深山古刹,静心修炼;因此,上人归山,恰得其所,理应祝贺,不该作儿女之态,像俗人那样依依不舍,甚至怅惘无极。

“莫买沃洲山,时人已知处。”是对上人的讽喻规劝,劝上人隐居冷寂的深山,而不要到热闹的名胜去沽名钓誉。不少僧人爱住名山宝刹,实际上并不是为了修行,而是为了扬名,然后接近权贵,以求闻达于皇帝,达到加官进爵的目的。这与假隐士走终南捷径的手段相似。“莫买沃洲山”,暗寓出沃洲山名声太大,人们都知道那地方,会影响修行,会成为走“终南捷径”的人。这后两句与裴迪《送崔九》的后两句:“莫学武陵人,暂游桃源里”是同一用意,但此诗说得更直率。由此可见,作者与上人的关系亲密,可以直接规劝,所以吴瑞荣在《唐诗笺要》中说:“索性勉其入山之深,是何等交谊?”

观此诗作,写得妙趣横生、闲情逸趣,流露出诗人很看重灵澈孤云野鹤般脱俗的境界,向往隐居深山之中,却规劝方外上人要另觅他处,“莫买沃洲山”,表现出诗人劝上人隐居冷寂的深山,领悟真隐和假隐之真谛,莫隐居变成趋时,失孤云野鹤般脱俗的品性。

这首词通篇言愁,上片描绘出词人无须问天,自己可占卜人生,紧接两个叠词展现了落寞孤独之情。下片写出满腹愁苦却无处倾诉的抑郁,通过愁情无人诉说,只能与秋风说,表达了作者内心愁苦之广。全词突出地渲染了一个“愁”字,以此作为贯串全篇的线索,构思精巧,感情真挚。

上片起句即言“此生自断天休问”,词人自己占卜,又何必再问天意呢?接着叠用两个“独倚危楼”,既有反复回环之美,又有不同的意思。前一个“独倚危楼”是跟在“此生自断天休问”后面的,是作者“自断”以后的结果,展示的是词人自己为自己占卜得知结果后的情态。第二个“独倚危楼”则是后面产生“不信人间别有愁”的感慨的环境氛围,词人独自坐在高楼之上,又逢清秋,落寞孤独之感难消,所以才觉得世间除了“悲秋”之感,别无他愁。

下片道友人来得不是时候,词人此时酒醉欲眠。此处连用两个“独且归休”,第一个是因为自己酒醉,不能待客,故有此语,体现词人直率纯真的性格。第二个独且归休”,则是与后面的“说与西风一任秋”联系在一起,因为作者的愁情无法与友人言说,只能说与秋风,可见作者心中的愁苦是多么深广了。

这首词的风格具有语浅意深、言近旨远的特点,词作的主旨依然是“愁”。作者壮志未酬,却被朝廷闲置田园,英雄无用武之地,这种愁情难以于人言,只有“说与西风”,则其愁苦之意,比上一篇更深一层。

这是方孝孺的创作的一篇论史散文。文章标新立异,从传统儒家思想出发,对豫让进行了批评。这篇散文旨在说明不能“扶危于未乱,而捐躯于既败者,不足以当国士”的道理。

方孝孺对豫让的评论,则别有卓见,既深于司马迁的认识,又无矫枉过正之偏颇。他认为,真正的忠臣烈士应以国家的利益为重,具有改治远见,敢于犯颜直谏,防患未然;而不应计较个人恩怨,或在祸患发生之后,凭血气之勇,怀死名之义,以沽名钓誉。据实说理,剖析透彻,评论抑扬得体,颇有见地,文章层层深人,具有很强的逻辑性。

首段提出“士君子立身事主”的准则,以为中心论点而提拿全文:“当竭尽智谋,忠告善道,销患子未形,保治子未然,仰身全而主安。”这就是说,真正的忠臣烈士,应当竭尽自已的智谋,向君主提出忠直的劝告和好的方略,把祸患消灭在未形成之时,把动乱的因未消灭在萌芽之时。否则,“不能扶危于未乱之先,而乃捐躯须命于既致之后,钓名沽誉,眩世炫俗。”则为君子所不取。

第二段,联系豫让立身事主的言行,加以分析评论。运用故转故纵手法,先肯定豫让为智伯报仇,“声名烈烈,虽愚夫愚妇,莫不知其为忠臣文士也”。然后提出异议:“让之死固忠矣,惜乎处死之道有未忠者存焉!”意即豫让的死确乎是忠诚的表现,可惜他对待死的方法还存在不忠的成分。何以证之,一是他自我摧残和自杀的动机是为了自已名垂后世,而不是为国为民——“观其漆身吞炭,谓其友曰:‘凡吾所为者极难,将以愧天下后世之为人臣而怀二心者也!’”二是缺乏以天下为己任的胸怀,立身事主皆从个人恩怨出发,但求取于等价,而缺乏自我牺牲精神,当赵襄子责以“不死于中行氏,而独死于智伯”时,豫让则颇为自是地争辩:“中行氏以众人待我,我故以众人报之,智伯以国士待我,我故以国士报之。”基于以上两点,方孝孺发出了“让有余憾”的感慨。方孝孺通过豫让的言行以窥见其灵魂,认识达于深层而胜过司马迁一筹,文章贵乎“发前人之所未发”。这正是《豫让论》难能可贵之处。

这段剖析论证,具有举重若轻,水到渠成之妙。这是由于作者着于洞见豫让的思想症结以及司马迁对豫让认识的不足,着意引豫让的言行加以剖析,词不泛没,语不虚置,而无隔靴搔痒、空发议论之弊。

第三段则更深人一层,明确指出:“国士,济国之士也”——国士,是拯救国家的有识之士。用这个尺度来衡量豫让,即使对把他当作国士的智伯,也算不得竭忠尽智的忠臣,为了阐明这个观点,作者先以段规、任章为例,说明他们立身事主,从不考虑个人恩怨,尽管韩康子、魏献子没有把他们以“国士待之”,但他们都竭忠尽智,力劝其主,纵智伯之欲“以骄其志”,加速智伯的灭亡。郄疵事智伯,智伯也不曾把他当作国士看待,但他看破韩、魏的险恶用心,便竭力劝谏智伯,不要见利忘乎所以,因小失大。虽然智伯不用其言以至灭亡,而郄疵已奉献出他的智谋并对智伯进行忠谏,尽了臣子之责而问心无愧。豫让则恰恰相反,“当智伯请地无厌之日,纵欲荒暴之时”,作为豫让,他并没有申明义理,使智伯知所警惕,更没有反复力谏。倘若真是事君为国,三谏不从,就应提前自死在这一天。智伯虽顽冥不灵,也会被豫让的诚意所感动,或许能够醒悟,而有治国长策。然而,在这个关系国家生死存亡的严峻时刻,豫让却“曾无一语开悟主心。视伯之危亡,犹越人视秦人之肥瘠也,袖手旁观,坐待成败”。这不配作国士。智伯败亡了,却禁不住一时的血气冲动,逞匹夫之勇,情愿把自己归附到刺客一类人之中,文中两次反诘“何足道哉”,探沉感慨,表明了作者的意向。

有比较,才能有鉴别,这段用比较的方法,更雄辩地证明,智伯虽把豫让看作国士,豫让却愧对智伯,未能真正“以国士报之”。

行文至此,作者已把自己的观点和认识,阐述得十分透辟,使读之者深思而获启益。然而豫让毕竟与厚颇无耻之徒有着本质的区别,所以文章结尾指出:“虽然,以国士而论,让固不足以当之;彼朝为仇敌,暮为君臣,腆然而自得者,又让之罪人也!”这就作到了抑扬得体,评论公允,而不失之偏颇。这段结尾并非可有可无,而是文章有机的组成部分,而且言简意赅,“语不多赞”。

此文在结构上采取了层层深入的写法。开头先泛论“士君子立身事主”的要求,并不直接提到豫让。第二段中把豫让的言行进行了简短的概括,并提出了作者的初步评价。第三段才是全文的重点,他不但论证了豫让之死为不足取,而又为其设计了一整套的对智伯进行规劝的方案,可称周到之至。结尾时又做了一点补充,这就使得全文浑然一体。

全诗前句谆谆教诲,年轻时不要怕经历辛苦磨难,只有这样才能为终身事业打下基础;后句是危言警示,不要在怠惰中浪费光阴,说明了一个量变到质变的辩证道理。这首诗语言上通俗浅近,平易自然,通读全诗,没有一难解字句,质朴之至,仿佛从诗人心中自然流出,毫无半点雕琢痕迹。

首联先叙静子虽未入仕却能于世道纷乱之时谨守礼道,勤奋修业。诗人以此来刻画书堂主人独特的精神风貌,赞美之情溢于言表。他信守儒家尊奉的道德规范,重视修身立德,“家山虽在干戈地”,仍要“常修礼乐风”。对比之中既明弟静的勤勉好学,更显其卓然的高洁品格。

颈联则由人写到书堂之景:窗外绿竹摇曳,影入书案,远处泉水潺潺,流入砚池。视觉与听觉相结合,我们可以想见其弟静伏案苦读、砚池墨耕的情形。

尾联是对静子的劝勉之辞,劝弟静莫荒废时光、学业。

这首诗语言上通俗浅近,平易自然,通读全诗,没有一难解字句,质朴之至,仿佛从诗人心中自然流出,毫无半点雕琢痕迹,令你不能不佩服诗人的艺术之高超。这是就全篇来说的,若就其佳句来说,真如行山阴道上,令人应接不暇。“窗竹影摇书案上,野泉声人砚池中”,写景诗句诗情画意,情景交融,却又自然晓畅。同时,这首诗的现实主义的创作方法体现的是杜荀鹤的一个显著艺术特征。杜荀鹤是唐末时一位著名的现实主义诗人,他诗学杜甫、白居易,以揭露弊政,反映民生疾苦为宗旨,注重弘扬现实主义的优良传统。

唐代东北边塞营州,原野丛林,水草丰盛,各族杂居,牧猎为生,习尚崇武,风俗犷放。高适这首绝句有似风情速写,富有边塞生活情趣。

从中原的文化观念看,穿着毛茸茸的狐皮袍子在城镇附近的原野上打猎,似乎简直是粗野的儿戏,而在营州,这些却是日常生活,反映了地方风尚。生活在这里的汉、胡各族少年,自幼熏陶于牧猎骑射之风,养就了好酒豪饮的习惯,练成了驭马驰骋的本领。即使是边塞城镇的少年,也浸沉于这样的习尚,培育了这样的性情,不禁要在城镇附近就犷放地打起猎来。诗人正是抓住了这似属儿戏的城下打猎活动的特殊现象,看到了边塞少年神往原野的天真可爱的心灵,粗犷豪放的性情,勇敢崇武的精神,感到新鲜,令人兴奋,十分欣赏。诗中少年形象生动鲜明。“狐裘蒙茸”,见其可爱之态:“千钟不醉”,见其豪放之性:“十岁骑马”,见其勇悍之状。这一切又都展示了典型的边塞生活。

这首绝句的艺术特点是构思上即兴寄情,直抒胸臆;表现上白描直抒,笔墨粗放。诗人仿佛一下子就被那城下少年打猎活动吸引住,好像出口成章地赞扬他们生龙活虎的行为和性格,一气呵成,不假思索。它的细节描写如实而有夸张,少年性格典型而有特点。诗人善于抓住生活现象的本质和特征,并能准确而简炼地表现出来,洋溢着生活气息和浓郁的边塞情调。在唐人边塞诗中,这样热情赞美各族人民生活习尚的作品,实在不多,因而这首绝句显得可贵。