画船暂系河桥侧。一醉分南北。惆怅酒醒时,雨笠风蓑,似旧无人识。

画船暂系河桥侧。一醉分南北。惆怅酒醒时,雨笠风蓑,似旧无人识。

此诗前半首写花影,突出水中的花影之美胜于花的自身;后半首由水中花影,联想及南朝陈后主及贵妃张丽华国破人亡的境遇。此诗艺术构思的独到之处在于,不直接描摹杏花本身的娇美艳丽,而全用比喻手法烘托,展现她在水中娇娆的倒影。

首联石桥跨过了空旷的水面,茅屋正在清澈闪亮的溪水畔。这里用了两个形容词:“空旷”“清炯”,都借指水面,是用了修辞中所谓借代的方法,以形象具体的特征代替抽象的概念,遂令诗意丰满,形象鲜明,如直说石梁渡河,茅屋临水,则兴味索然了。

颔联说俯看娇美艳丽的杏花,似乎并未觉得它本身比水中倒影更美,王安石很懂得水中之影的妙处。寻绎其原委,水中之影自有一种清莹而缥缈的美感,严羽《沧浪诗话》状诗之无迹可求、透彻玲珑就说:“如空中之音,相中之色,水中之月,镜中之象,言有尽而意无穷。”王安石爱看水中之影,正是深知个中三味,意在追求一种空灵玄妙的韵味。

颈联以张、孔作比,说杏花在水中的倒影如含笑凝睇的美女,楚楚动人。以花比美人是诗家常语,这里以美人喻花则觉新警。

尾联承上而来,也还是将人拟花,然而写微波荡漾,花影缭乱的景象,便令此二句翻出新义。诗说水面的涟漪,将水中这位绝代佳人的容颜妆饰弄得残破难整,令人惆怅不已。因为上文已将杏花比作景阳妃,所以这里的“残妆”也显喻杏花,只是前用明喻而此用暗喻。“残妆坏难整”一句写花影凌乱,形象生动而富有动态的美,情韵绝胜。

此诗虽咏临水之杏花,然全诗不着一花字、水字,诗人像是有意避开坐实的刻镂描摹,而杏花的风姿神韵全以空灵比况之笔出之,给人一种含蓄深邃的美感。其实,写杏花临水及其水中倒影这一景象,在唐人的诗中也早已有过,如吴融的《杏花》诗“独照影时临水畔”,然而王安石之诗所以能超越前人,就在于他表现这种景象所用的手法巧妙新颖,造成了十分动人的艺术魅力,能引起读者无限美妙的联想。

陆游的作品有其独特风味,总是能将悲愤激昂和闲适细腻两种截然不同的风格融于一炉,而本首诗就是其代表作,尽管“闲”的意味跟足。

这首律诗的主旨可以用曹植的“闲居非吾志,甘心赴国忧。”这两句诗概括。诗词作品中的“闲”常常和“愁”联系在一起,构成了最苦的万种“闲愁”。

无论是“帽围宽”,“尚薄寒”,还是“香漠漠”,“草离离”,更不必说“志士凄凉”,“名花零落”,无不构成了“闲愁最苦”,虽然诗人用闲适的口吻,细腻的描写来表现,却始终无法掩盖心中悲愤苦闷的愁绪。

钱钟书先生认为,南北宋交替时的许多爱国诗人,只表达对国事的忧愤或希望,缺乏陆游把生命和力量都交给国家去支配的壮志和宏愿。上述见解在末句中也充分地表现出来。只要“触事”就会“动忧端”,不只是“潦倒新停浊酒杯”,更不会“收拾吟笺”,否则就没有此诗。

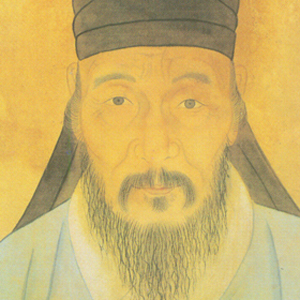

李煜热爱书法艺术,不仅有一定的成就,而且素养深厚,鉴赏能力颇高。这篇就王羲之书法而作的评述,就受到后人的认肯与称引。如南宋桑世昌的《兰亭考》、明代张丑《清河书画舫》等均有收录。《全唐文》卷一二八所收此文,止于“无蕴藉态度”,缺少以下35字,遂不能明其写作时间与缘由。此据《兰亭考》卷五所载而录。王羲之是东晋著名的书法家。到唐代,太宗李世民尤好其字,四处搜访,煞费心思,重金收购,不惜代价。在房玄龄主持修撰的《晋书》中,他亲自为王羲之的传记写“传论”,说是“详察古今,研精篆素,尽善尽美,其惟王逸少乎”!“心慕手追,此人而已”。王羲之至唐代而名声极盛,被尊为“书圣”,就与李世民的推崇不无关系。据说李世民最爱《兰亭集序》,生前日日摩挲,死时又携入地下,致使《兰亭集序》的真迹后人不见,传讲纷纭,成为中国书法史上的一大公案。好在李世民生前因珍爱《兰亭集序》而曾经刻石立碑,制成拓本以赐亲近,当时书法名家如虞世南、欧阳询、褚遂良等也多有摹写,于是而有刻本与摹本传于后世。虽然不及真迹,到底也可一窥神貌。李煜的这篇书评就见于太宗赐予弟弟韩王李元嘉的拓本《兰亭集序》上的题跋。

李煜对王羲之的推尊,完全承袭了李世民的看法,不仅是古今无以超越的唯此一人,而且视之为诸家书法艺术的渊源。他历数唐代著名书法家的优劣,以为优皆出于王羲之,而劣处只是不及耳。这里所列举的“韵”“力”“意”“清”“筋”“骨”“肉”“气”“法”九字,都是就书迹的整体风貌而论,加以对比,有力地支持了开篇即言的“各得右军之一体”的观点。最后举出的王献之具有总结性,说他虽然总有诸人之长而无其短,却心情不及其父的平和,态度不及其父的雍容,风仪不及其父的清雅,涵养不及其父之深厚,反映在书法上就是“失于惊急”。因此,李煜虽然没有具体地评说王羲之的书法,而王羲之书法之“尽善尽美”,王羲之书法之不可企及,也就不言而喻了。

李煜的评论,关注其精神,而不在意其点画,重神而轻形,这正是中国艺术评论的特点。书法如此,诗词如此,绘画也是如此。这种评论方法因为过于感性,又过于抽象,有时不容易描绘其意见。但是,如果我们能够细心地揣摩,细心地观察,慢慢地体会,也能通过这样的启示而获得一种整体的感观,而得其风神韵味。虽然难以言传,却别有一种意会。