这首词是写夏夜雷雨前闷热潮湿的感受,其中不无象征含义。

上片写实,夏夜、扁舟、流萤,使人倍觉静谧安祥;下片由实转虚,闪电、严城、高歌、寂寞,让人觉得压抑,但充满冲动的欲望。从上下片的对比来看,上片所用的意象纤小而灵动,下片的意象庄重却沉闷。这样不同的意象对比,更加可以突出整个氛围中人的位置。

“暗里追凉”并没有说热,但让我们联想到夏夜房间里热得呆不下去,不得不出来找一个凉快地方,但外边比屋里也好不到哪儿去的那种感受。为了乘凉所以坐上小舟,小舟轻快地从垂柳岸边擦过,这里边就有了一点点凉快的感觉。“湿萤光大”是说由于空气非常潮湿,所以萤火虫发出的光显得特别亮。“一一风前堕”是形容小小的萤火虫在小船划过所带起的微风中不能自主的样子。

“坐觉西南,紫电排云彩破”,是说突然之间,西南方向的天空打了一个闪。如果只是写到这里,我们还不能肯定作者除了写景之外另有什么寄托的用意,可是加上“严城锁,高歌无和,万舫沉沉卧”几句就不同了。“排云破”的“破”和“严城锁”的“锁”是对立的。“排云破”是一种破封闭的努力,而“严城锁”是一种保持封闭的力量。这可能是当时环境的写实。所以作者接着就说,“高歌无和”。这不是王国维一个人对那个时代的感受,他想高歌打破沉寂,可是他得不到响应,所有的船都停在那里,所有的人都在黑夜中大梦方酣。“高歌无和,万舫沉沉卧”,这情景,这意象,这口吻,已不是单纯的写实。而是由眼前转到对时局的悲怆之慨。

整首词,王国维从夏日追凉的洒脱,转到对个人不得志,平生抱负难张的寂寥。可以看出王国维描写的夏日的闷热和厚重的云层和层层的深城无不应对当时社会环境。欲出的闪电,破天的高歌,又无不述说着自己的平生。而万寂的船只,又揭露了世人的麻木不仁。可以说王国维写这首词无不有其深意。

译文及注释

译文

在黑暗的夜中乘凉,驾一叶扁舟径直擦过垂杨。在潮湿空气中飞舞的萤火虫发出的萤光显得特别的亮。萤火虫纷纷随风划过。

坐在舟上顿觉西南方向,闪电推开云层直下。幕云罩城,高歌一曲却无人唱和。所有的舟舫仿佛是在沉梦中一样,寂静无声。

注释

点绛唇:词牌名,又名“点樱桃”“十八香”“南浦月”“沙头雨”“寻瑶草”等。以冯延巳词《点绛唇·荫绿围红》为正体,双调四十一字,前段四句三仄韵,后段五句四仄韵。

暗里:此谓在黑暗的夜中。

追凉:乘凉。

径掠:径直擦过。

湿萤:谓在潮湿空气中飞舞的萤火虫。

坐觉:顿觉。

紫电:此指闪电。严

城:戒备森严的城池。

高歌:高声歌吟。

无和:没有人跟着唱。

万舫:许多船。

沉沉:寂静无声。

这首词是写夏夜雷雨前闷热潮湿的感受,其中不无象征含义。

上片写实,夏夜、扁舟、流萤,使人倍觉静谧安祥;下片由实转虚,闪电、严城、高歌、寂寞,让人觉得压抑,但充满冲动的欲望。从上下片的对比来看,上片所用的意象纤小而灵动,下片的意象庄重却沉闷。这样不同的意象对比,更加可以突出整个氛围中人的位置。

“暗里追凉”并没有说热,但让我们联想到夏夜房间里热得呆不下去,不得不出来找一个凉快地方,但外边比屋里也好不到哪儿去的那种感受。为了乘凉所以坐上小舟,小舟轻快地从垂柳岸边擦过,这里边就有了一点点凉快的感觉。“湿萤光大”是说由于空气非常潮湿,所以萤火虫发出的光显得特别亮。“一一风前堕”是形容小小的萤火虫在小船划过所带起的微风中不能自主的样子。

“坐觉西南,紫电排云彩破”,是说突然之间,西南方向的天空打了一个闪。如果只是写到这里,我们还不能肯定作者除了写景之外另有什么寄托的用意,可是加上“严城锁,高歌无和,万舫沉沉卧”几句就不同了。“排云破”的“破”和“严城锁”的“锁”是对立的。“排云破”是一种破封闭的努力,而“严城锁”是一种保持封闭的力量。这可能是当时环境的写实。所以作者接着就说,“高歌无和”。这不是王国维一个人对那个时代的感受,他想高歌打破沉寂,可是他得不到响应,所有的船都停在那里,所有的人都在黑夜中大梦方酣。“高歌无和,万舫沉沉卧”,这情景,这意象,这口吻,已不是单纯的写实。而是由眼前转到对时局的悲怆之慨。

整首词,王国维从夏日追凉的洒脱,转到对个人不得志,平生抱负难张的寂寥。可以看出王国维描写的夏日的闷热和厚重的云层和层层的深城无不应对当时社会环境。欲出的闪电,破天的高歌,又无不述说着自己的平生。而万寂的船只,又揭露了世人的麻木不仁。可以说王国维写这首词无不有其深意。

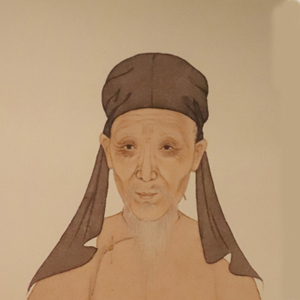

1905年,王国维夏夜乘凉,驾一叶扁舟,徜徉在垂杨荫里,遥祝望见云层中熠熠电光,王国维放声高唱。此等经历让王国维不忘,于是写下该词。

此诗为五言古体,全篇十六句可分四段,每段四句。用入声质韵,一韵到底。四段的首句,皆用平声字作结,在音调上有振音激响的作用。虽是一首五言古诗,但在结构层次上是非常严整的。

首段“蜀国多仙山,峨眉邈难匹。周流试登览,绝怪安可悉?”四句突出峨眉山在蜀中尤为名胜,无与伦比,为登览游山,伏下线索。接着写初到名山、亲历奇景。“周流”说登览游赏当遍及峨眉古迹名区。“试登览”即初次登临。“绝怪”指峨眉山岩壑幽深,群峰险怪,阴晴变化,景象万千。“安可悉”极言峨眉山深邃,林泉胜迹,难以尽觅。

第二段首二句“青冥倚天开,彩错疑画出”具体写峨眉山之高峻磅礴,秀丽无俦,奇光异彩,分列杂陈。让人感到一登峨眉山,顿入清境,仿佛置身于图画之中。后二句“泠然紫霞赏,果得锦囊术”进一步写登山以后的感受。言登临峨眉山,沉浸于丹霞翠霭之间,心与天和,似能参天地之奥秘,赏宇宙之奇观,得到了仙家的锦囊之术。

第三段“云间吟琼箫,石上弄宝瑟”接着描述诗人在这样的山光掩映,云霞飘拂的景象下面,欢快无极。弄琼箫于云霄,响彻群峰;弹宝瑟于石上,声动林泉。怡情于物外,乃得偿平生之夙愿。“平生有微尚,欢笑自此毕”说明诗人早已绝情荣利,不慕纷华,在漫游峨眉,饱览山光之际,快慰平生,欢情已偿。

末段前二句“烟容如在颜,尘累忽相失”:云烟万态,晴光霞影,呈于眉睫之前,大略指峨眉山顶的“佛光奇景”。在晴光的折射之下,人影呈现于云影光环之间,不禁有羽化登仙之感,尘世百虑因而涤尽。末二句“倘逢骑羊子,携手凌白日”。“骑羊子”,指峨眉山传说中的仙人葛由,传说他骑着自己刻的木羊入山成仙。诗人说:假如得遇骑羊子葛由,亦当与之携手仙去,上凌白日,辞谢人间。

陆文华《诗酒李太白》中说,此诗极写峨眉之雄奇无匹,真令人有人间仙境之感,这就难怪诗人会飘飘然有出世之思了。他甚至幻想能遇到仙人葛由,跟着他登上绝顶,得到成仙。当然,当时的李白实际上并不想出世,他有着远大的抱负,正想干一番经国济世的大业,峨眉奇景只是暂时淡化了他的现实功利心。不过,由此也不难看出,名山之游对李白超功利审美情趣的形成有着不容低估的影响。

此诗写寻仙访道,虽然是受时代环境的影响,更多的则是李白追求纯真善美,反对虚伪丑恶的表现。

首联开篇点题,经过将近两年的风雨洗礼,诗人终于找到了安身之所——在成都西郊的浣花草堂。草堂附近一道清澈如带的江水蜿蜒流过,宛如一道自然屏障,隔绝尘世喧嚣,成为了诗人的隐逸世外桃源。因此,诗人简单而朴实地在古道旁搭起了用柴木做成的简易大门。从此,诗人终于找到了漂泊心灵的安身之处。

颔联描写诗人站在柴门旁,顺着古道眺望,草木郁郁葱葱,遮蔽了视线,所见皆是茂盛的芳草;耳中充斥着鸟虫的歌唱。面对这景色,诗人遗世独立的心情油然而生,仿佛可以尽情放纵。于是,素来儒士风范的诗人也开始放松自己,衣着慵懒,心境愉悦,享受着简朴生活中的温暖。

颈联,诗人的笔触转向了田舍周围的景色描写。诗人的草堂不仅幽静,还坐落在秀美的环境中,在古道边,青江旁,生长着一丛丛的榉柳树,它们的枝条婆娑多姿,伴随微风轻摆;果园里的枇杷已经成熟,香气扑鼻,令人心旷神怡。这样优美的景色对曾经颠沛流离的诗人而言,如同心灵的疗愈良药。

尾联写诗人陶醉在田舍周围幽美的风光中,不知不觉夕阳西下。余晖中,诗人目睹着一天辛勤觅食的鸬鹚相继归来,它们聚在一起,陆续落在江中的鱼梁上。在夕阳的映照下,或用鸟喙整理羽毛,或舒展翅膀悠然自得。诗人巧妙地以特写镜头描绘了夕照下鸬鹚晾翅的场景,表现出自己恬静悠闲的心境。

上片首句点明春末日午;次句“玉柔花醉”,以物喻人,用字妍丽;“惹窗”句写在室内外一片幽静中入睡了。下片“独掩”二句,正面写这妇人午睡后的慵倦神态;最后一句写妇人心思茫然,用疑问句表达出来,耐人寻味。

第一首小令中,作者先以“柳营,月明,听传过将军令”交代了自己写作的时间、地点以及主人的身份。“柳营”也即汉代周亚夫屯军所在的细柳营,汉文帝曾经因为没有军令而被挡在营门之外,赞叹日“真将军矣”,因此“柳营”后来就成了军纪严明的军营的代称。刘时中用在此处,显然是要称赞这位设宴的万户在治军上的成绩。

“高楼”“卧护”两句,进一步围绕将军治军的严明展开。夜半时分,明月高悬,鼓角随时准备奏响,打更之声间作,这一派威严肃穆的景象透露出万户所辖军队的不凡气度。“卧护”一句,写将军终日勤于军事,抱病守边,使得边疆战事不起,百姓得以平安度日。这一句本是要表达对将军功绩的推崇和赞美,若把握不当,容易给人以谀美之嫌疑,但作者巧妙地引人了“高楼”“鼓角”等意象,将称誉之情融合到景色的渲染中,从而自然地带出了作品的主题,可谓不落俗套。

“横槊呤情,投壶歌兴”句,乃是以“前人旧典型”来进一步衬托将军的才华功业。“横槊”化用的是三国曹操典故,苏轼在《前赤壁赋》中曾称赞其“横契赋诗,固一世之雄”;“投壶“的典故则出自宋代名将岳飞,据《宋史·岳飞传》记载,岳飞“雅歌投壶,恂恂如书生”。曹、岳二人,都是历史上文武双全的政治家和将领,作者以万户和此二人并列,对将军的文韬武略可谓推崇至极。

“战争,惯经”,以一个“惯”字点出将军身经百战的经历,是对将军往昔经历的回忆。而“草木也知名姓”,化用的其实是唐代张万福的故事,《唐书·张万福传》载:“德宗以万福为濠州刺史,召见谓日:‘朕以为江淮草木亦知卿威名。”’作者在这里将镇守边疆的将军和主镇一州的刺史相提并论,十分巧妙得体,渲染出了万户威名赫赫、声震南北的气势。

第二首小令着重刻画将军的心理,生动传神。《虎韬》《豹韬》,与《文韬》《武韬》《龙韬》《犬韬》合称为“六韬”,据传都是姜太公所作,后世用以泛指兵书。“一览胸中了”一句,称赞万户的饱读兵书、胸中富有韬略。

但接下来,作者没有继续一味称颂赞美,而是开始刻画将军的苦闷心理。他先写将军现在的尴尬处境,虽然通晓兵书、善于作战,曾经立下赫赫战功,现在却只能“时时拂拭旧弓刀”,再也无缘上场作战。至于原因,则以一句“却恨封侯早”带过,十分巧妙。封侯拜相,出入朝堂,原本是许多人一生追求而不得的目标,但这位万户却因为其实现太早而心生抱怨。由此,也可以看出这位将军为国为民、不计个人得失的精神境界。

“夜月铙歌,春风牙纛,看团花锦战袍”,这一句具体描写将军封侯后的怅惘情状,戎马半生、曾经在战场上纵横驰骋的将军如今失却了意气,只能于春风之中,夜月之下,细细地端详自己的“团花锦战袍”,沉浸在对往日边疆生活的追忆中。此情此景,连置身在外的读者都有一种怅惘、失落之感,将军本人心情的沉重,更是不必明言了。

“鬓毛,木雕,谁便道冯唐老”,这一句运用的是西汉冯唐的典故,冯唐是西汉文帝时的名臣,曾经为云中守魏尚辩护,使其官复原职,后来由中郎署长攫升为车骑都尉。但汉景帝时期,这位知人善任、敢于犯颜进谏的重臣却被罢免,一直闲居家中。等到武帝即位,想重新启用这位旧臣时,冯唐已经九十多岁,不能再上朝效力了。自此,“冯唐易老”便成了功名不就、试图蹉跎的代名词。此处,“谁便道”三字是作者对万户的勉励之语,诚挚动人,想来老将军听到后也必定被冯唐自勉的精神鼓舞吧!

这两首小令,一则称扬将军往日功业,一则刻画将军此刻心理,虽是常语,却用得贴切自然,颇能翻出新意,丝毫不见做作俗滥。