第一首诗描绘登通潮阁所见情景,闲雅的笔触中隐然透出羁旅愁绪。首句“倦客愁闻归路遥”,开门见山地点明诗人的心境和处境。“倦”字令人想见诗人旅途颠沛、神情困顿之态;而“归路”之“遥”,则暗示出漂泊之远,一怀愁绪由此而起。“愁闻”二字下得平淡,却将思乡盼归的心曲表达得十分真切,不管诗人是有所问而“闻”,还是他人无意之言而诗人有心而“闻”,都使人意会到身处偏远之地的诗人内心的落寞、孤寂。他暗自期望:此处离故乡会近一点了吧?但是留心打听,方知归路依然遥远,这给他这个旅客增添了许多倦意和愁绪。

诗人怀着思乡的愁闷心情独自行走,突然眼前一亮:前面有一座飞檐四张的高阁,凌空而起,俯视着跨水长桥。“眼明飞阁俯长桥”点出“通潮阁”之题。“眼明”二字极其准确地写出诗人对突兀而起的通潮阁的主观感受,而且使诗歌的情调由低抑转为豁朗。两句之间的起落变化,显示了诗人开阖自如的大手笔,也表现了诗人对人生磨难所持的乐观态度。正像他在另一首诗中所说:“九死南荒吾不恨,兹游奇绝冠平生。”(《六月二十日夜渡海》)把远贬海南视为难得的经历一样,在这里他也不肯让自己的精神就此委顿,而是竭力振作,将内心的愁苦化解开去。眼前这座凌空而起的通潮阁正是以其宏伟之势、阔大之景吸引了诗人的注意力。

诗歌很自然地由抒情转到写景:“贪看白鹭横秋浦,不觉青长没晚潮。”正因为“贪看”,全副身心被自然景色所吸引,故而不觉时光流逝。写得意气悠然闲适,大有与物同化之趣。有意思的是,诗人写白鹭,不用“飞”或“翔”,却着一“横”字,而这“横”字正是诗人匠心独运之所在。首先,“横”字带出一股雄健之势,如同一团浓墨重重地抹在画面上,其气势,其力度,是“飞”或“翔”所不具备的。其次,这一“横”字中,点染了诗人的主观情感,传达出诗人的神情意态:诗人凭栏远眺,“贪看”一队白鹭在秋浦上飞翔,视线久久地追随着白鹭移动,故而有“横”的感觉。若用“飞”或“翔”,则见不出诗人久眺的身影。更妙的是,白鹭“横”于秋浦之上,化动为静。这种“静态”完全是诗人的主观感受,它既与人们观察展现于开阔背景上的运动时所获得的感受一致,暗示出秋浦水天一色,空寥清旷;同时,也是诗人心境之“静”的外现。最后一句用一个“没”字写晚潮,虽然是动态,却也是无声无息,令人不觉其“动”。正是在这至宁至静的境界中,时光悄然消逝,晚潮悄然而退,只有一片青葱的树长映着最后一抹斜辉。而从诗人倚轩凝然不动的身影中,表现出深切的寂寞和一丝莫明的惆怅。

第二首诗着意抒发思乡盼归的心情。诗人从绍圣元年(1094年)被贬出京师,六七年间一直漂泊在惠州、海南等地,北归无期,鬓发染霜,此时悲从中来,发出“余生欲老海南村”的叹息,他说,看来只得在这天涯海角之地度过残生了。然而,这自悲自悯的情感却不能淹没诗人心中执着的期望,他内心深处依然盼望有朝一日遇赦北还,因此第二句写道:“帝遣巫阳招我魂。”诗人在这里巧妙地化用《楚辞·招魂》之意,借上帝以指朝廷,借招魂以指奉旨内迁。诗人就像一个漂泊无依的游魂,苦苦地盼望朝廷将他召还。无望已使人痛苦,而无望中的期望,更煎熬着诗人的心。这两句诗中翻腾着一种深沉炽热的情感,分外感人。

怀着强烈的思乡之情,诗人翘首北望,只见“杳杳天低鹘没处,青山一发是中原。”杳杳,形容极远。极目北眺,广漠的天空与苍莽原野相接,高飞远去的鹘鸟正消逝在天际;地平线上连绵起伏的青山犹如一丝纤发,那里,正是中原故乡。这两句以远渺之景抒写对故乡的怀念之情。“天低鹘没”,笔触洗炼,气韵清朗,极具情致。而“青山一发”,用头发丝来比喻天际的青山,更是新鲜别致。黄庭坚曾称赞苏轼的诗“气吞五湖三江”,而此句也显示了苏轼诗特有的磅礴气势。只不过它不是以恢弘之景表现出来,如“峨嵋翠扫空”,而是将壮观之景“化”小,运于股掌之间——“青山一发”。另一方面,“青山一发”又是实写之景。如此雄伟壮观的青山仅仅在地平线上露出一丝起伏的远影,可见青山之遥远,中原之遥远。而这正表明了诗人遐思的悠长。青山在天际时隐时现,宛如发丝若有若无,它牵动着诗人思乡的情愫,勾起诗人执着的期望。

这两首七绝抒写羁旅思乡的愁怀,但前一首以景写趣,韵调清雅悠闲,意趣隽永;而后一首以景写情,笔墨洒脱飘逸,情感炽热绵长。虽写悲伤之怀,却不流于颓唐委顿;画面疏朗,笔力雄放。前人称苏轼诗“清雄”,这两首诗即是。

译文及注释

译文

倦居他乡之人听到归乡之路遥远正怀着愁绪独自行走,突然发现眼前有一座高阁俯视着跨水长桥。

我的视线正迷恋地随着一队白鹭在秋浦上飞翔而移动,不知不觉中晚潮悄然而退,只剩一片青葱的树林渐入暮色之中。

我余生已无多,势必将老死在这偏僻的海南荒村了,天帝该会派遣巫阳来召还我的游魂吧。

高飞的鹘鸟逐渐消逝在广漠天空与苍莽原野的相接之处,而地平线上连绵起伏的青山犹如一丛黑发,那里可正是中原故地啊!

注释

澄迈驿:设在澄迈县(今海南省北部)的驿站。通潮阁:一名通明阁,在澄迈县西,是驿站上的建筑。

贪看:白鹭在秋浦上飞翔,视线久久追随着白鹭移动。

帝:天帝。

巫阳:古代女巫名。这里借天帝以指朝廷,借招魂以指召还。

杳杳:这里有无影无声的意思。

鹘:一种鸟鹰。

中原:可用来泛指故国河山。

第一首诗描绘登通潮阁所见情景,闲雅的笔触中隐然透出羁旅愁绪。首句“倦客愁闻归路遥”,开门见山地点明诗人的心境和处境。“倦”字令人想见诗人旅途颠沛、神情困顿之态;而“归路”之“遥”,则暗示出漂泊之远,一怀愁绪由此而起。“愁闻”二字下得平淡,却将思乡盼归的心曲表达得十分真切,不管诗人是有所问而“闻”,还是他人无意之言而诗人有心而“闻”,都使人意会到身处偏远之地的诗人内心的落寞、孤寂。他暗自期望:此处离故乡会近一点了吧?但是留心打听,方知归路依然遥远,这给他这个旅客增添了许多倦意和愁绪。

诗人怀着思乡的愁闷心情独自行走,突然眼前一亮:前面有一座飞檐四张的高阁,凌空而起,俯视着跨水长桥。“眼明飞阁俯长桥”点出“通潮阁”之题。“眼明”二字极其准确地写出诗人对突兀而起的通潮阁的主观感受,而且使诗歌的情调由低抑转为豁朗。两句之间的起落变化,显示了诗人开阖自如的大手笔,也表现了诗人对人生磨难所持的乐观态度。正像他在另一首诗中所说:“九死南荒吾不恨,兹游奇绝冠平生。”(《六月二十日夜渡海》)把远贬海南视为难得的经历一样,在这里他也不肯让自己的精神就此委顿,而是竭力振作,将内心的愁苦化解开去。眼前这座凌空而起的通潮阁正是以其宏伟之势、阔大之景吸引了诗人的注意力。

诗歌很自然地由抒情转到写景:“贪看白鹭横秋浦,不觉青林没晚潮。”正因为“贪看”,全副身心被自然景色所吸引,故而不觉时光流逝。写得意气悠然闲适,大有与物同化之趣。有意思的是,诗人写白鹭,不用“飞”或“翔”,却着一“横”字,而这“横”字正是诗人匠心独运之所在。首先,“横”字带出一股雄健之势,如同一团浓墨重重地抹在画面上,其气势,其力度,是“飞”或“翔”所不具备的。其次,这一“横”字中,点染了诗人的主观情感,传达出诗人的神情意态:诗人凭栏远眺,“贪看”一队白鹭在秋浦上飞翔,视线久久地追随着白鹭移动,故而有“横”的感觉。若用“飞”或“翔”,则见不出诗人久眺的身影。更妙的是,白鹭“横”于秋浦之上,化动为静。这种“静态”完全是诗人的主观感受,它既与人们观察展现于开阔背景上的运动时所获得的感受一致,暗示出秋浦水天一色,空寥清旷;同时,也是诗人心境之“静”的外现。最后一句用一个“没”字写晚潮,虽然是动态,却也是无声无息,令人不觉其“动”。正是在这至宁至静的境界中,时光悄然消逝,晚潮悄然而退,只有一片青葱的树林映着最后一抹斜辉。而从诗人倚轩凝然不动的身影中,表现出深切的寂寞和一丝莫明的惆怅。

第二首诗着意抒发思乡盼归的心情。诗人从绍圣元年(1094年)被贬出京师,六七年间一直漂泊在惠州、海南等地,北归无期,鬓发染霜,此时悲从中来,发出“余生欲老海南村”的叹息,他说,看来只得在这天涯海角之地度过残生了。然而,这自悲自悯的情感却不能淹没诗人心中执着的期望,他内心深处依然盼望有朝一日遇赦北还,因此第二句写道:“帝遣巫阳招我魂。”诗人在这里巧妙地化用《楚辞·招魂》之意,借上帝以指朝廷,借招魂以指奉旨内迁。诗人就像一个漂泊无依的游魂,苦苦地盼望朝廷将他召还。无望已使人痛苦,而无望中的期望,更煎熬着诗人的心。这两句诗中翻腾着一种深沉炽热的情感,分外感人。

怀着强烈的思乡之情,诗人翘首北望,只见“杳杳天低鹘没处,青山一发是中原。”杳杳,形容极远。极目北眺,广漠的天空与苍莽原野相接,高飞远去的鹘鸟正消逝在天际;地平线上连绵起伏的青山犹如一丝纤发,那里,正是中原故乡。这两句以远渺之景抒写对故乡的怀念之情。“天低鹘没”,笔触洗炼,气韵清朗,极具情致。而“青山一发”,用头发丝来比喻天际的青山,更是新鲜别致。黄庭坚曾称赞苏轼的诗“气吞五湖三江”,而此句也显示了苏轼诗特有的磅礴气势。只不过它不是以恢弘之景表现出来,如“峨嵋翠扫空”,而是将壮观之景“化”小,运于股掌之间——“青山一发”。另一方面,“青山一发”又是实写之景。如此雄伟壮观的青山仅仅在地平线上露出一丝起伏的远影,可见青山之遥远,中原之遥远。而这正表明了诗人遐思的悠长。青山在天际时隐时现,宛如发丝若有若无,它牵动着诗人思乡的情愫,勾起诗人执着的期望。

这两首七绝抒写羁旅思乡的愁怀,但前一首以景写趣,韵调清雅悠闲,意趣隽永;而后一首以景写情,笔墨洒脱飘逸,情感炽热绵长。虽写悲伤之怀,却不流于颓唐委顿;画面疏朗,笔力雄放。前人称苏轼诗“清雄”,这两首诗即是。

宋哲宗元符三年(1100)五月,苏轼受命自儋州(今属海南)移廉州(今广西合浦县)安置,六月二十日渡海。这两首诗是赴廉州途中离儋耳过澄迈时作作。近人陈迩冬定这组诗为“元符三年在澹州为琼人姜君弼题”(见《苏轼诗词选》注)。

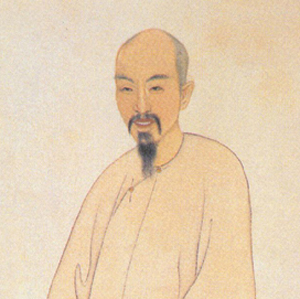

苏轼,(1037年1月8日-1101年8月24日)字子瞻、和仲,号铁冠道人、东坡居士,世称苏东坡、苏仙,汉族,眉州眉山(四川省眉山市)人,祖籍河北栾城,北宋著名文学家、书法家、画家,历史治水名人。苏轼是北宋中期文坛领袖,在诗、词、散文、书、画等方面取得很高成就。文纵横恣肆;诗题材广阔,清新豪健,善用夸张比喻,独具风格,与黄庭坚并称“苏黄”;词开豪放一派,与辛弃疾同是豪放派代表,并称“苏辛”;散文著述宏富,豪放自如,与欧阳修并称“欧苏”,为“唐宋八大家”之一。苏轼善书,“宋四家”之一;擅长文人画,尤擅墨竹、怪石、枯木等。与韩愈、柳宗元和欧阳修合称“千古文章四大家”。作品有《东坡七集》《东坡易传》《东坡乐府》《潇湘竹石图卷》《古木怪石图卷》等。 ▶ 3359篇诗文

词的上片抒写了自己羁旅漂泊的辛酸和对虫虫深深的思念。 为了求取功名柳永不得不离开自己深爱的女子浪迹天涯,尝尽了漂泊无依、人生蹉跎的苦涩,此番进京,思及所爱,自然百感交集,情不能自已,所以词作一上来就慨叹:“雅欢幽会”不再有了,多少美好的时光都在羁旅漂泊中“虚抛掷”了,值得注意的是,柳永离京漫游,一个最重要的目的是寻找仕进之路,而今进京也还是为了在科场上一试锋刃,但在他内心深处, 对“雅欢幽会”却仍是念念不忘,且以为功名误人,漫游拜谒是浪费时光,再联想到他当初名落孙山时发出的惊世骇俗之语:“才子词人,自是白衣卿相”、“忍把浮名,换了浅斟低唱”(《鹤冲天·黄金榜上》)。一方面,他是一个汲汲进用的士子;另一方面,他又是一个耽于世俗之乐的市井浪人。正是这种矛盾,导致了柳永一生的悲剧命运,使他每回忆起从前恣情狂荡的生活,都万般留恋。接下来,“愁闷朝夕”一句写追悔之情,说自己自从和虫虫分别之后从早到晚都是愁满心头。并且,从此句后一句开始至词尾,都是设想之辞。“凭谁去”四句说希望有人能替自己向虫虫讲述分别之后的“役梦劳魂苦相忆”之情。但就是这托人传信的愿望也难以实现,所以词中说“凭谁去”。其中的悲哀与无奈令人心折。

词的下片是柳永对所爱之人虫虫的婉转告白,过片“须知最有”三句说虫虫的心思难以理解,希望虫虫珍惜两人之间那份难得的感情。“但愿我、虫虫心下”二句,则是希望虫虫不要再结交他人,而忘了自己,用语含蓄婉转。“把人看待,长以初相识”二句是说虫虫不要与别人有过深的交往,就像对初相识的人应付下就可以了。以下,“况”字领起的二句是对虫虫的安慰和劝勉:春闱就要开了,我一定会科场夺魁。“待这回、好好怜伊,更不轻离拆”三句,郑重的承诺和着万般柔情喷薄而出。

柳永在这首词中,表达了对虫虫深深的思念,和对其真挚而专一的爱情的期待。他们一个是游子,一个是歌妓,特殊的身世,决定了他们对纯真恋情的向往和依赖,但特殊的身世,也注定了他们之间的感情往往无结果,或以悲剧的形式告终。这种悲哀与无奈,构成了柳永歌妓情词的主旋律。

首句“闲坐悲君亦自悲”,承上启下。以“悲君”总括上两首,以“自悲”引出下文。由妻子的早逝,想到了人寿的有限。人生百年,也没有多长时间。诗中引用了邓攸、潘岳两个典故。邓攸心地如此善良,却终身无子,这就是命运的安排。潘岳《悼亡诗》写得再好,对于死者来说,也没有什么意义,等于白费笔墨。诗人以邓攸、潘岳自喻,故作达观无谓之词,却透露出无子、丧妻的深沉悲哀。接着从绝望中转出希望来,寄希望于死后夫妇同葬和来生再作夫妻。但是,再冷静思量:这仅是一种虚无缥缈的幻想,更是难以指望的,因而更为绝望:死者已矣,过去的一切永远无法补偿了!诗情愈转愈悲,不能自已,最后逼出一个无可奈何的办法:“惟将终夜长开眼,报答平生未展眉。”诗人仿佛在对妻子表白自己的心迹:我将永远永远地想着你,要以终夜“开眼”来报答你的“平生未展眉”。真是痴情缠绵,哀痛欲绝。

本词题目为“山居即事”,词的内容扣紧题目来写,描写老词人初夏季节的山居生活清闲情景,表现老词人满足于这风景优美、人情淳朴的山村生活环境的安适情怀。

上片主要描写初夏季节优美的自然风景,突出自己山居生活环境的清幽绝尘和自我情怀的自然惬意。起二韵笔中带趣,曲折起伏地写出水鸟飞来瓢泉碧水潭中的风景,动中含静。写轻鸥飞来,群集水面,划破瓢泉如镜子似的碧水的优美景象。一语“点破”,把瓢泉先前的平静如镜与现在的涟漪乍起就都表现出来了。这是破静入动的第一层意思。其次,轻鸥的到来,不仅会有动作,而且会有声音,轻鸥的鸣叫词面虽然未写,但是,它们的声音自然被暗融于画面中。这是瓢泉景象由静入动的第二层意思。所以,第一韵就已生意毕出。接韵更“锦上添花”,写不常见的一双紫鸳鸯飞来与轻鸥争浴的景象。“更何处”一语,体现出词人看见紫鸳鸯比看见常见的轻鸥更为欣喜的感情。“故来”一词,也是语中含情,仿佛这多情的紫鸳鸯,有意赶热闹、有意要令词人开心。起头才两韵,就已经把水鸟毕集的景象写得极为热闹。第三韵不再以景显情,而是直接转回自身,写自身自然惬意的心境。本来,读《离骚》的行为本身,是胸中块垒转借《离骚》发,但是此处因为借用了一个“读《骚》痛饮为名士”的典故,再加上整体语境又是那样安适,主旨又是谈论满足的境界者。至于“看竹”一句,则是在苏轼的原诗上再翻进一层,不仅表现他比苏轼更趋于达观、对“看竹”与“吃肉”二事不强作雅俗分别的混沌境界,而且也表现出他目前生活安稳清闲、有“竹”有“肉”。“何妨”一词,最具韵味。上片末韵,复归到优美的自然景象的描写,描写山上飞泉流珠泻玉的清美景象,使瓢泉的景色突破“一泓澄绿”的格局而具有更开阔、纵深的空间效果。同时,飞泉日日献明珠的措辞,反映出了词人满足于如此清美景象、不以清贫为耻的精神境界。

下片主要表现山居生活环境的宁静悠闲、饱满自足和人情的淳朴亲厚。过片接“有飞泉”一韵而来,写酣畅的春雨过后,田间陇上生意自然的景象。春水注满了田间,得到水分充分滋养的秧苗,生意充沛;忙完了农耕后的黄牛安适地度过它闲暇的白日。总之,一切处在自在的状态中。接韵以一“看”字领起,词人充满喜悦地向读者指点出一片丰收在望的景象:田陇上快成熟的麦子,恍若连天的黄云;蚕房里已吐出的蚕丝,正似朵朵白雪。至此,五月乡野的生机,被绿色的秧苗、黄色的麦穗、白色的新丝勾勒出一幅简朴而大方的图画。“若要”一韵,情中含理又带有以理遣情的痕迹,滋味最是蕴藉隽永。它写出了词人对此田园风景的满足感,也传递了词人志愿未得实现的微憾感,而终归于以理遣情的平静旷达。结韵更突出地显示出乡野生活的人情美:野老热情相邀,扶他到枇杷园中尝新的画面,显示出一种亲切淳朴的乡野的友情,借这一镜头,词人传达出了自己与晚年的陶渊明一样融化于简单淳朴的田园生活的情意。

本词的抒情风格,体现出轻扬闲适、理趣盎然的特点,语言朴素而大方,韵昧恬淡而隽永。